Le plus vieux métier du monde dit-on. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la prostitution sans jamais oser le demander… En allant à l’écoute des personnes prostituées et à la rencontre des photographies de Frédéric Pauwels, La Fonderie se penche sur la vie des travailleurs du sexe à Bruxelles. Cette exposition est complétée par une série de documents évoquant l’histoire de la prostitution à Bruxelles.

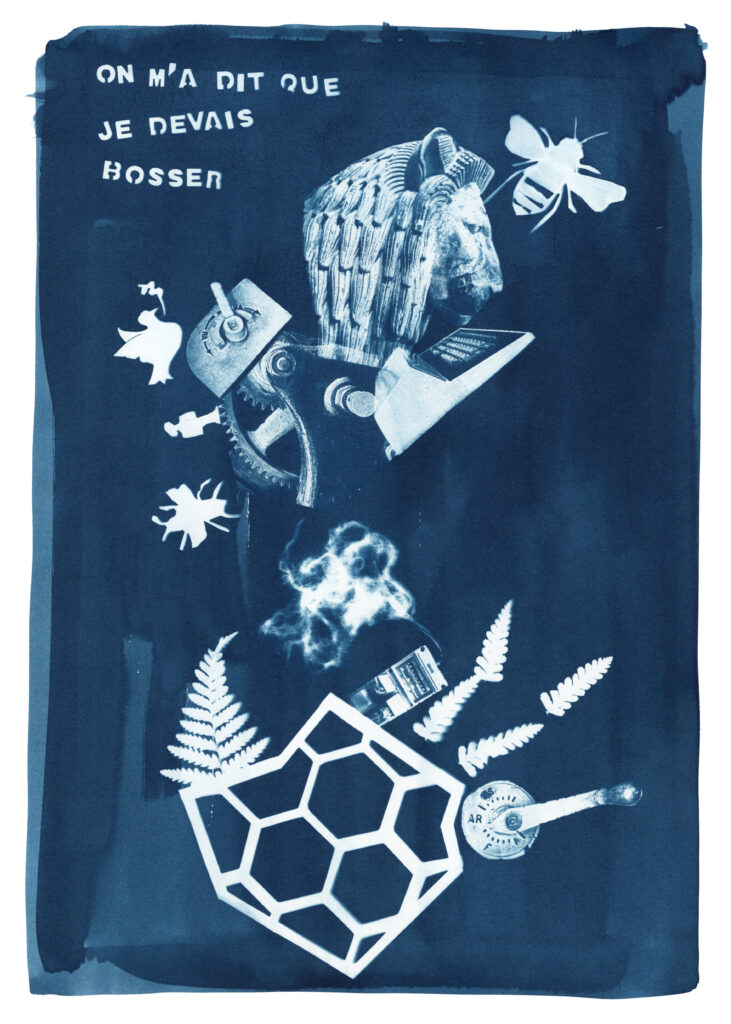

Si nous sommes aujourd’hui tous égaux, ce ne fut pas toujours le cas. L’exposition «Garçon ou fille» nous entraine dans le tourbillon de l’histoire du genre. Car le destin de chacun a longtemps été déterminé p ar son s exe : à l’homme la carrière professionnelle et les études qui y conduisent, à la femme la gestion ménagère et le soin des enfants.

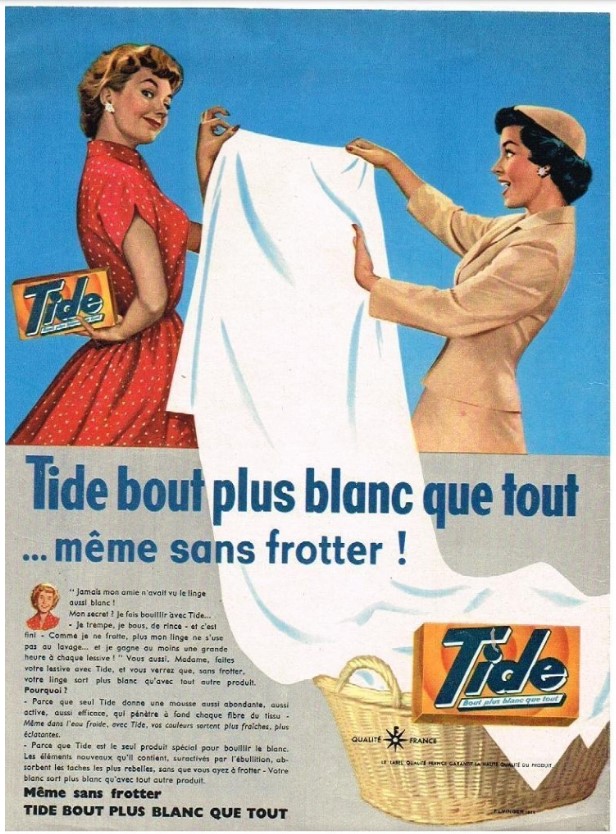

Les regards sur la féminité et la masculinité, qui semblent ‘naturelles’ à beaucoup, sont loin d’être immuables. Dominantes à certains moments, contestées à d’autres, les idées préconçues apparaissent, disparaissent ou se transforment au cours du temps. Ont-elles disparu aujourd’hui ? Pas si sûr… Les stéréotypes sur la manière dont les filles et les garçons doivent se comporter continuent trop souvent de teinter nos actions. Il suffit d’ouvrir un magasine pour se rendre compte que l’image véhiculée par la publicité ne tend pas toujours vers l’égalité des sexe.

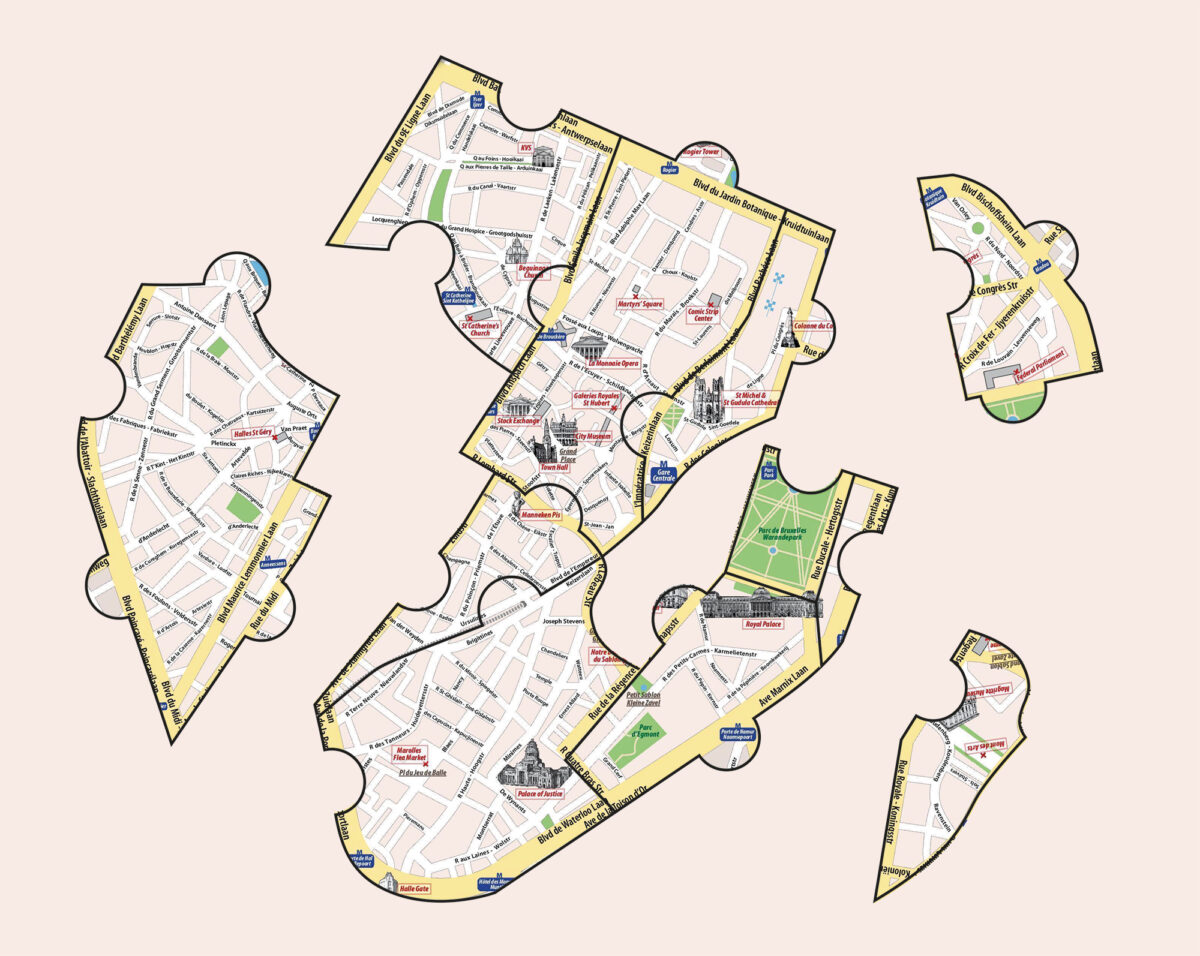

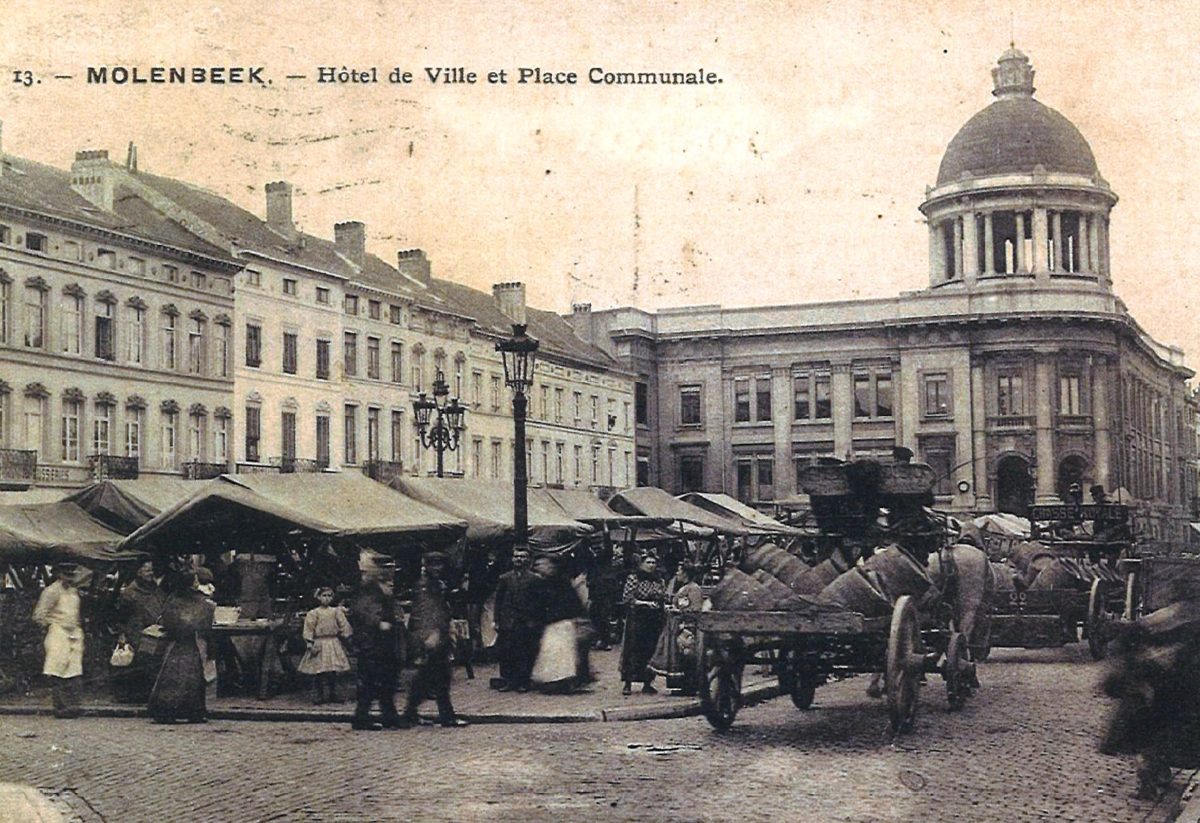

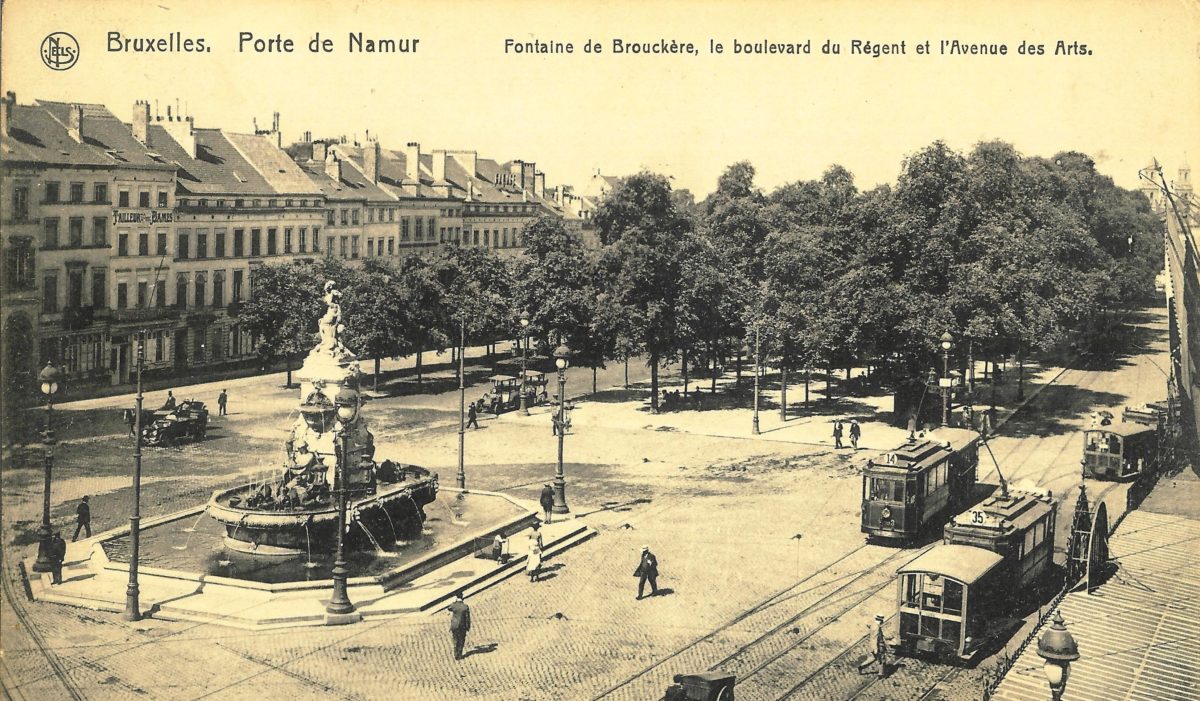

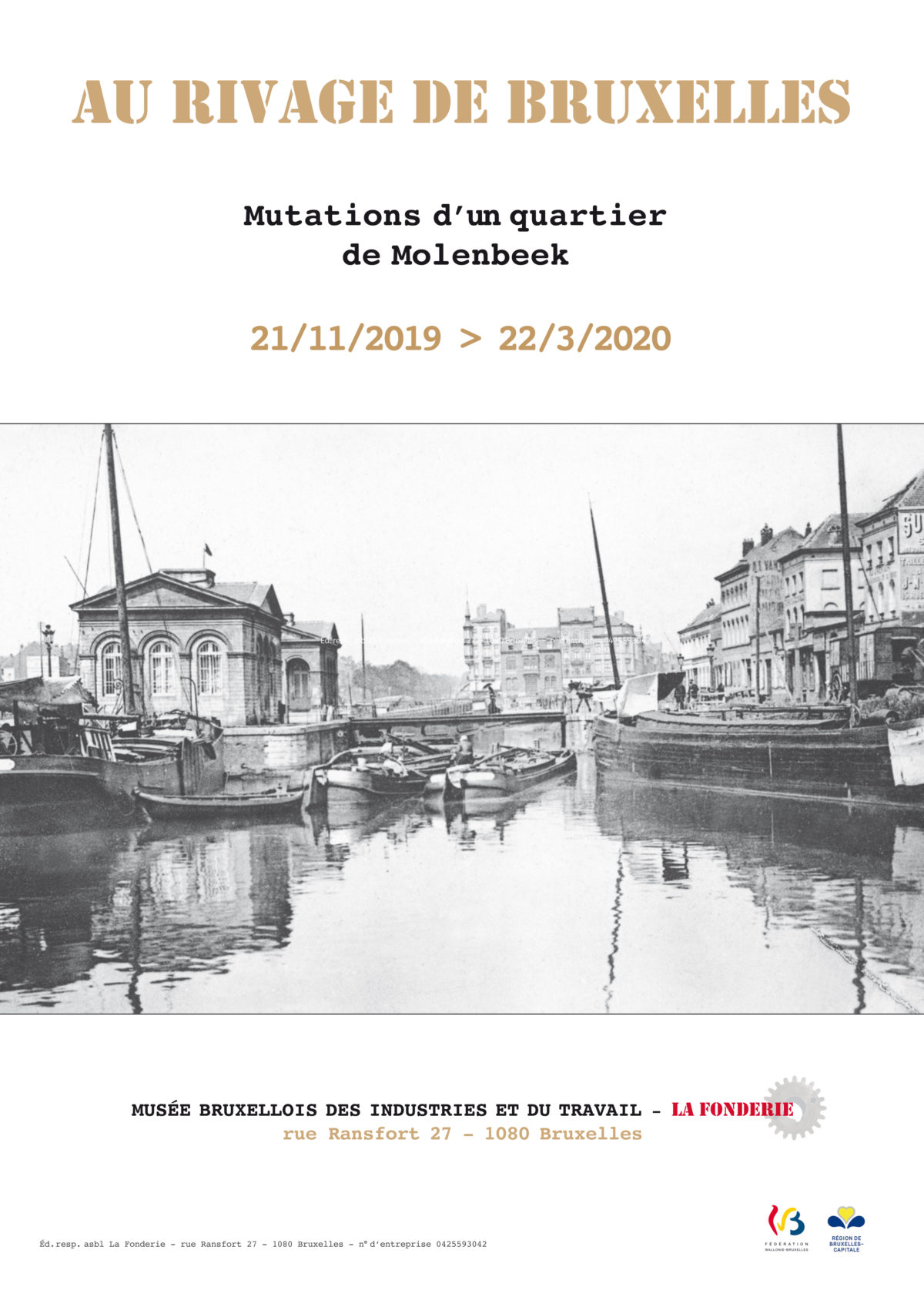

L’histoire d’un petit bout de campagne qui, durant des siècles, approvisionne le centre ville en produits agricoles, jusqu’à ce que la révolution industrielle transforme ses champs et ses prairies en un vaste faubourg usinier. Aujourd’hui, Molenbeek est une commune en pleine métamorphose, au centre de nombreux projets urbains. C’est le lieu de tous les contrastes, où l’espérance de vie d’un côté et de l’autre du chemin de fer n’est pas la même, où le bâti est sans doute le plus diversifié de toute la Région, où les vagues successives d’immigration ont donné naissance à une étonnante mixité culturelle… Molenbeek est complexe et surprenante. Son histoire raconte le présent, peut-être plus qu’ailleurs.

La Fonderie vous présente Molenbeek, du 11 février au 15 octobre 2006, à travers une exposition à la fois interactive, riche et dynamique, mêlant le texte à l’image et au son.

Le visiteur est accueilli dans une salle à l’ambiance feutrée où il rencontre des anciens et actuels habitants de la commune. Il est ensuite plongé dans les rues de Molenbeek, celles d’hier et celles d’aujourd’hui, et découvre la vie économique, sociale, culturelle … et même sportive de la commune. Histoire et actualité molenbeekoises sont mises en scène à travers un choix de pièces et de documents remarquables : tableaux anciens, photos récentes, vues du passé, objets industriels, produits molenbeekois, souvenirs et curiosités,…

Enfin, chaque Molenbeekois pourra se faire tirer le portrait afin de se retrouver en bonne place dans une galerie qui s’enrichira au fil des jours !

La carrière de Gilbert De Keyser a débuté peu de temps après la deuxième guerre mondiale et s’est poursuivie jusqu’à l’aube de notre siècle.

Ce brillant photographe qui disait ne pas aimer la ville, nous a quittés le 24 septembre 2001, nous laissant une œuvre riche et originale, nourrie par les multiples regards qu’il a portés sur Bruxelles et ses faubourgs. Ses photographies des années soixante, à la fois pessimistes et grandioses, images d’une ville livrée à l’automobile, à la promotion immobilière et à l’urbanisation brutale, l’ont rendu célèbre. Celles qu’il a réalisées au cours des décennies suivantes ont volontiers pris pour thème l’architecture ancienne, envisagée souvent à partir de détails ornementaux taillés dans la pierre. Son objectif qu’il veut précis les isole, les cadre et leur confère la monumentalité de la grande sculpture. Tandis que la lumière qui les effleure met en valeur les subtilités de leur épiderme.

L’intérêt pour ces traces apparemment modestes d’un passé architectural révolu amène Gilbert De Keyser à faire œuvre d’historien et à retrouver les noms et les œuvres des architectes du passé. C’est ainsi qu’il va entreprendre de dépouiller les archives des services de l’urbanisme de Saint-Gilles. Ses recherches aboutissent en 1989-1990, à la publication des Dossiers de l’urbanisme de Saint-Gilles (inventaire des constructions, des architectes, des entrepreneurs, des propriétaires, des entreprises, des artistes et des personnalités).

Diverses missions photographiques lui seront d’ailleurs confiées par les communes d’Ixelles et de Saint-Gilles. Ses photographies offrent dès lors un intérêt documentaire considérable, elles ont en effet beaucoup contribué à fixer la mémoire des lieux. Mais qu’on ne s’y trompe pas. Il ne s’agit pas pour lui de faire uniquement œuvre d’historien ou d’archéologue du patrimoine architectural. Son travail n’est jamais systématique ; il ne choisit et ne retient que ce qui lui permet de faire œuvre créatrice. Lorsqu’il considère un sujet, il en voit déjà la photographie.

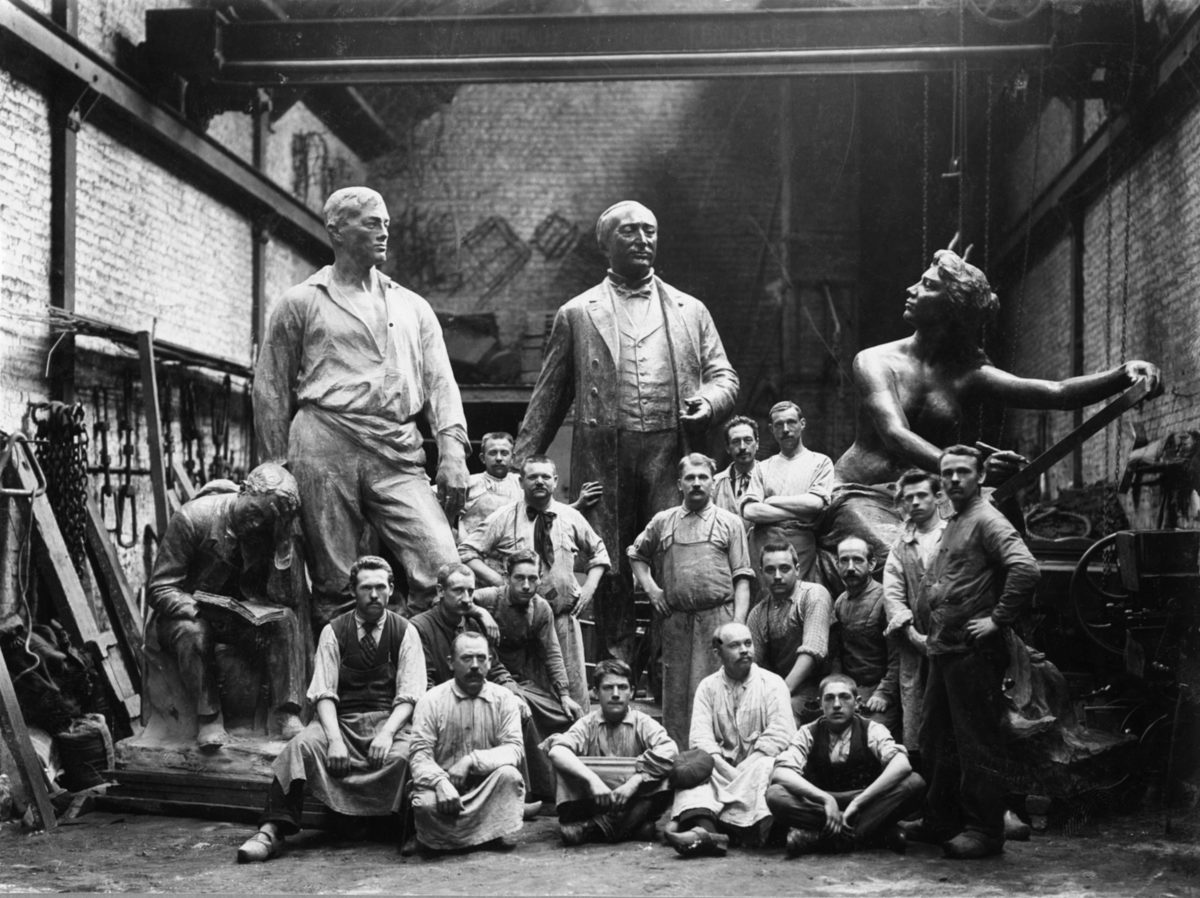

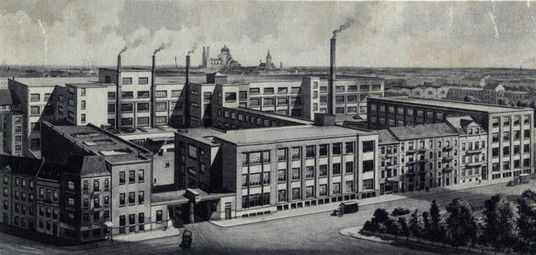

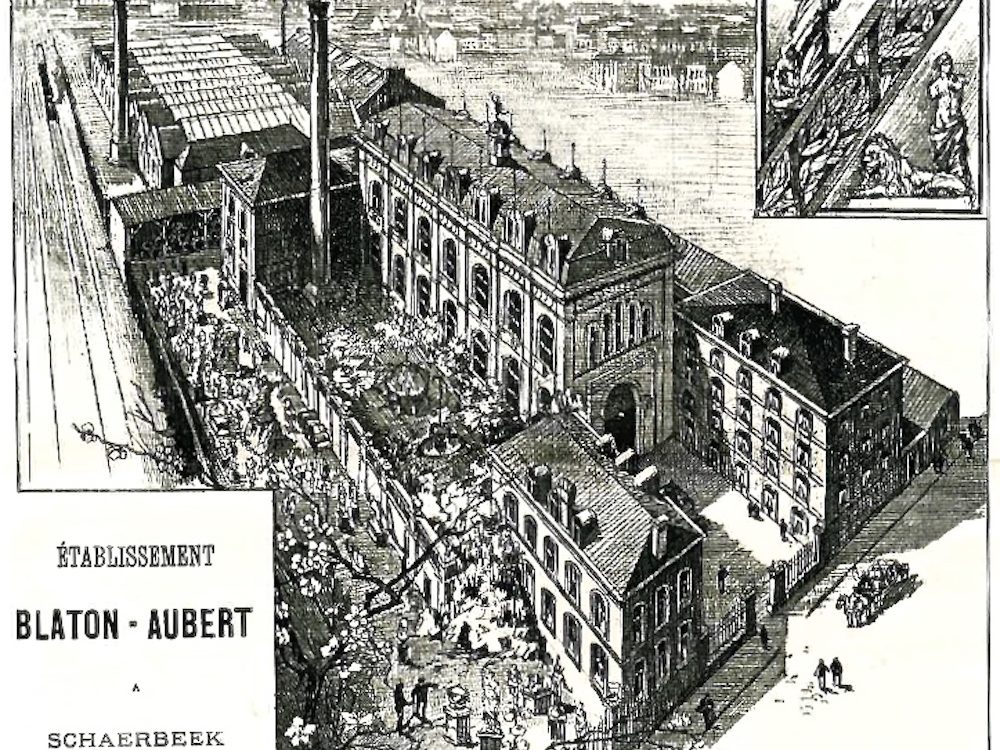

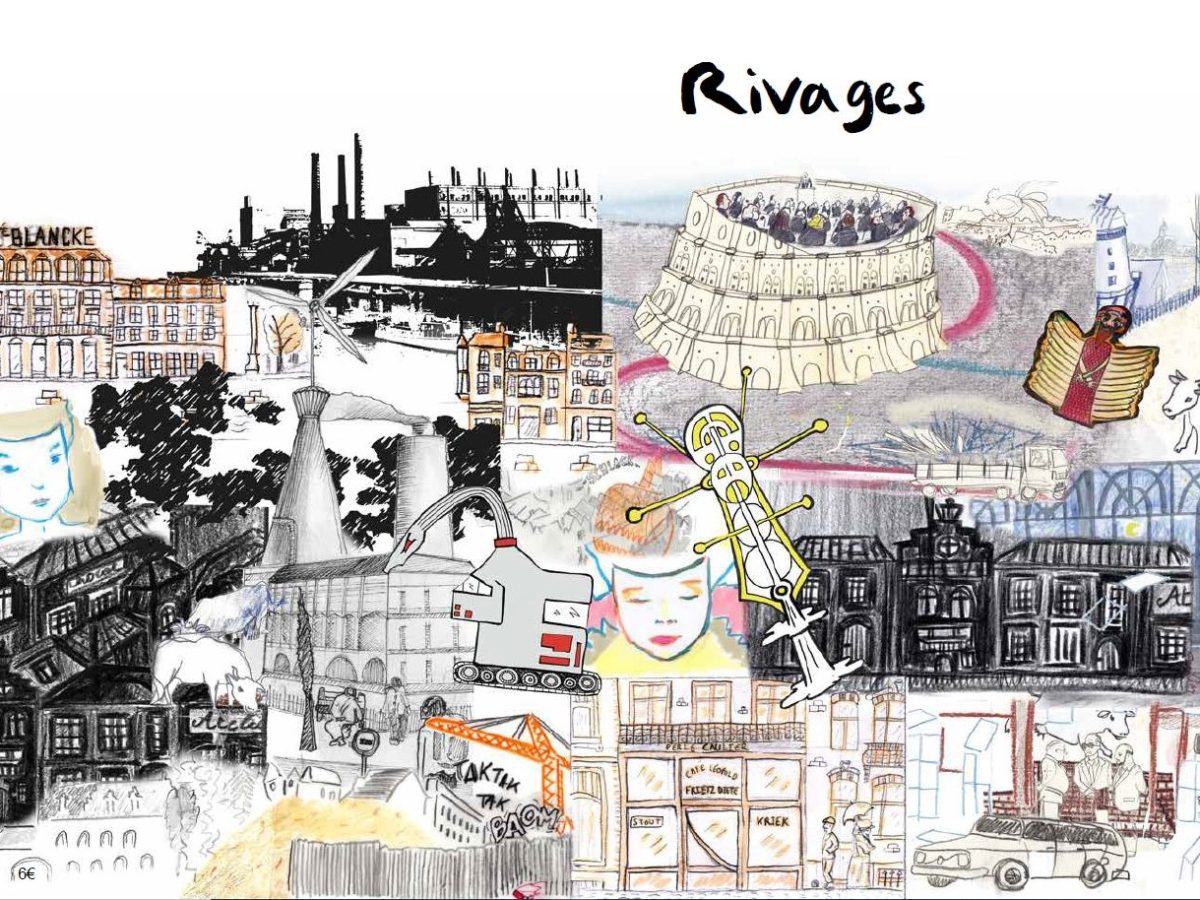

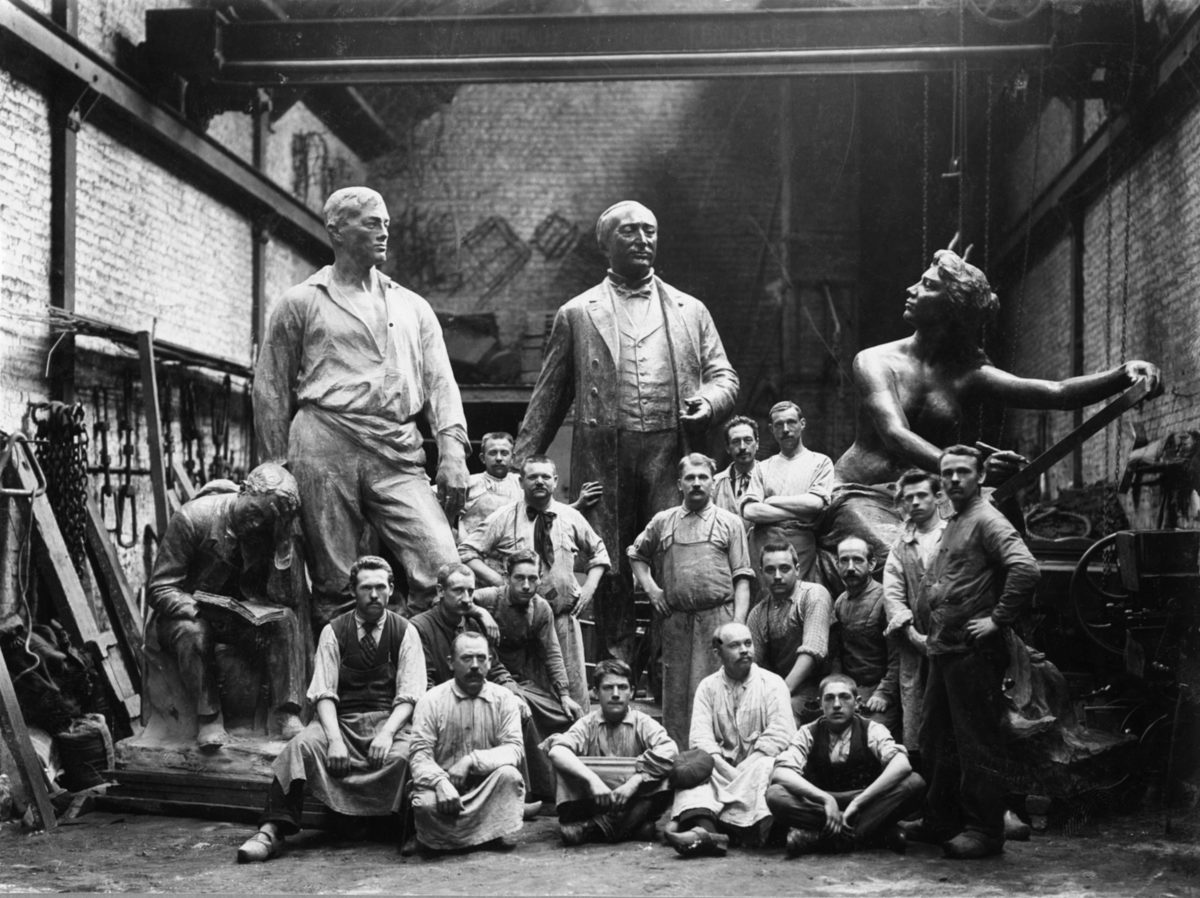

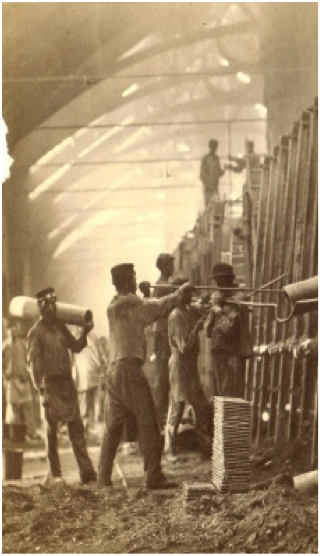

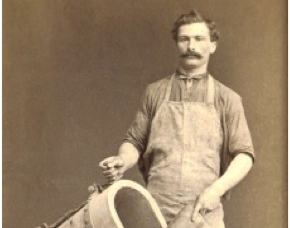

Dans le même temps, Gilbert De Keyser s’est aussi intéressé à l’univers du travail, des paysages qu’il a façonnés, des ateliers où ont œuvré des artisans dont le savoir-faire s’est perdu depuis. Et chose nouvelle dans sa démarche, il a voulu à maintes reprises y intégrer les travailleurs. C’est à ces divers aspects moins connus de l’œuvre de ce photographe que le Musée bruxellois de l’Industrie et du Travail a voulu consacrer la présente exposition. On y verra des paysages industriels aux abords du canal – entrepôts, moulins, cokeries – d’anciennes brasseries, les ateliers de la firme Blaton-Aubert où, à partir de moules, on fabriquait des statues de béton destinées à l’ornementation des parcs, les ateliers Salu de Laeken … On y suivra le travail d’artisans comme le ferblantier, le rémouleur ou l’encadreur. En tout près d’une centaine de tirages originaux seront exposés.

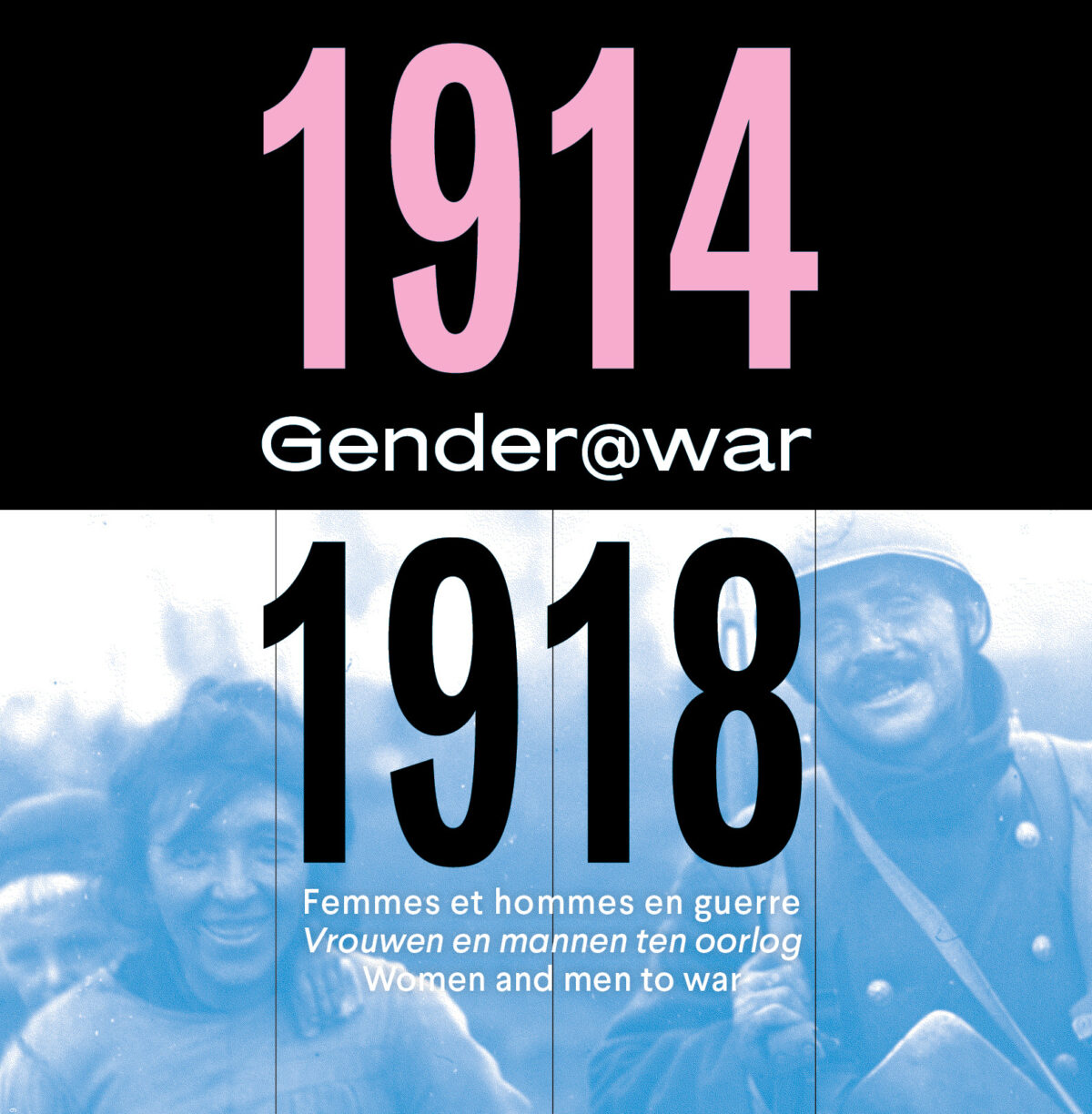

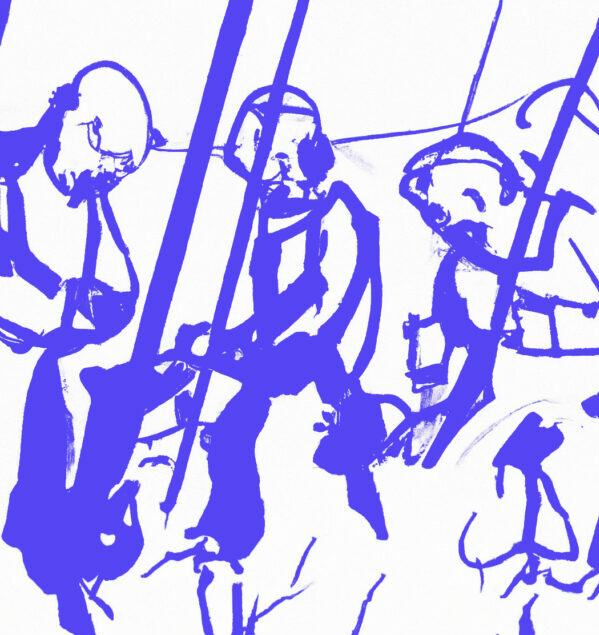

11 novembre 1918, 11 heures, l’armistice est proclamé. Les foules exultent et acclament la fin de la guerre. À l’occasion du centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, La Fonderie présentera, dès le 6 mai prochain, l’exposition conçue par le CARHIF, Gender@war 1914-1918, qu’elle complètera de pièces originales.

L’exposition trouve sa place à La Fonderie car elle offre un regard social sur cette guerre dont l’ampleur et l’extrême violence suscitent encore une profonde émotion. La Première Guerre mondiale a profondément bouleversé la société héritée du 19ème siècle. Plus spécifiquement, dans le domaine de l’égalité des sexes et de la division des rôles, plus rien ne sera comme avant.

La mémoire collective véhicule encore les images du valeureux soldat défendant la patrie et de la femme soignant les blessés ou pleurant ses morts. Mais ces images convenues dissimulent les rôles bien plus complexes et multiples attribués aux hommes et aux femmes durant le conflit.

À travers des exemples tirés de quatre pays (Allemagne, Belgique, France et Grande-Bretagne), l’exposition explore l’étroite dépendance entre les fronts militaire et civil et ses conséquences sur les rôles masculins et féminins. Qu’attend-on des hommes, des femmes et des enfants ? Quelles sont leurs souffrances et leurs contributions à l’effort de guerre ? Comment la guerre affecte-t-elle leur statut dans la famille et la société ?

En France, en Allemagne et en Grand-Bretagne, où la mobilisation des hommes est importante, les femmes remplacent les hommes et accèdent à des métiers traditionnellement masculins : pompières, factrices, conductrices ou receveuses de tramways, employées dans certaines administrations… Sans oublier que, dès 1915, elles sont requises pour l’industrie de guerre. Ces incursions dans des domaines masculins créent souvent des craintes quant à l’inversion des genres et à la concurrence des femmes sur le marché du travail.

L’exposition suggère des réponses à ces questions, en montrant le choc infligé à des dizaines de millions d’hommes et de femmes : la guerre envoie les hommes au front, sépare les familles, désorganise le monde du travail, propulse les femmes dans des fonctions traditionnellement masculines, ou au contraire, dans les régions occupées, renvoie les hommes et les femmes au foyer et les oblige à gérer ensemble la précarité domestique. Comment la guerre brouille-t-elle les codes de la féminité et de la masculinité ? Comment exalte-t-elle des valeurs très conventionnelles tout en proposant des modèles émancipateurs ?

Enfin, Gender@war décrit les conséquences de la guerre sur les droits économiques et politiques des hommes et des femmes et la construction de la mémoire du conflit.

En Belgique occupée, seuls 20% des hommes sont absents. L’industrie et le commerce sont à l’arrêt et le chômage explose pour les femmes comme pour les hommes. C’est ensemble qu’ils affrontent les destructions, les réquisitions et le blocus, font la file pour recevoir l’aide alimentaire ou s’activent dans de nombreuses œuvres caritatives. Cette situation fait redouter à certains une “féminisation” des hommes.

Confrontant en permanence propagande, rôles attendus et réalité, l’exposition dépasse les clichés et fait largement réfléchir aux effets des conflits armés sur le statut des hommes et des femmes dans la société. Trilingue (français – néerlandais – anglais) et présentant plus de 300 documents (photos, affiches, dessins, caricatures, publications, lettres, cartes postales…) issus de nombreux centres belges et étrangers, elle s’adresse à un large public, jeune et moins jeune. Elle sera accompagnée d’un programme d’activités variées : journée familiale pour l’ouverture, visites guidées, animations scolaires, concours d’écriture sur la lettre de guerre, lecture publique, conférences…

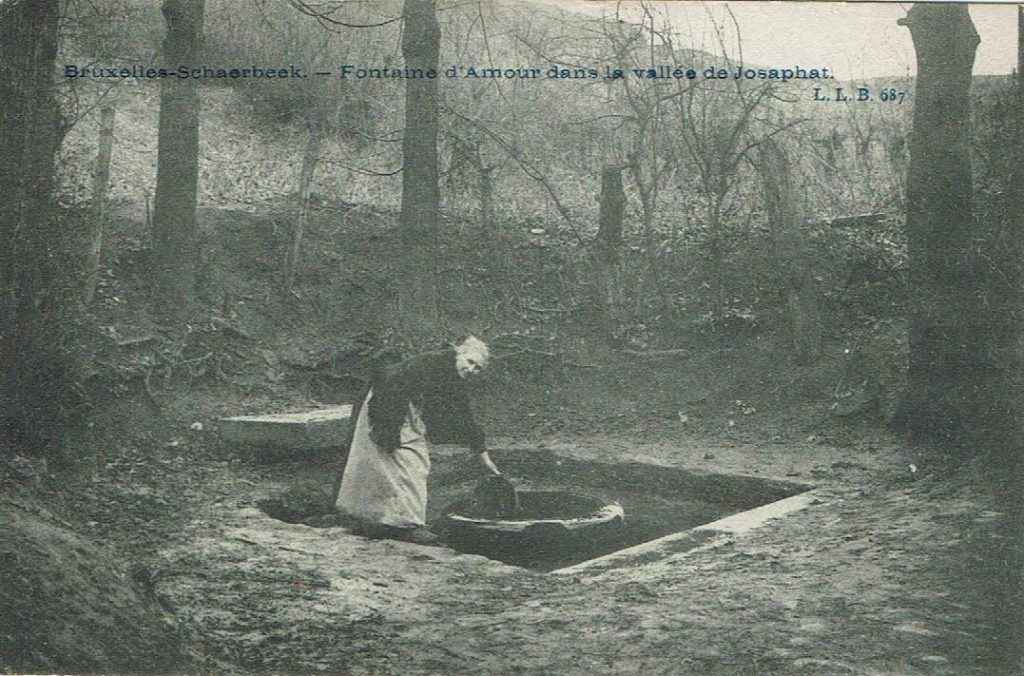

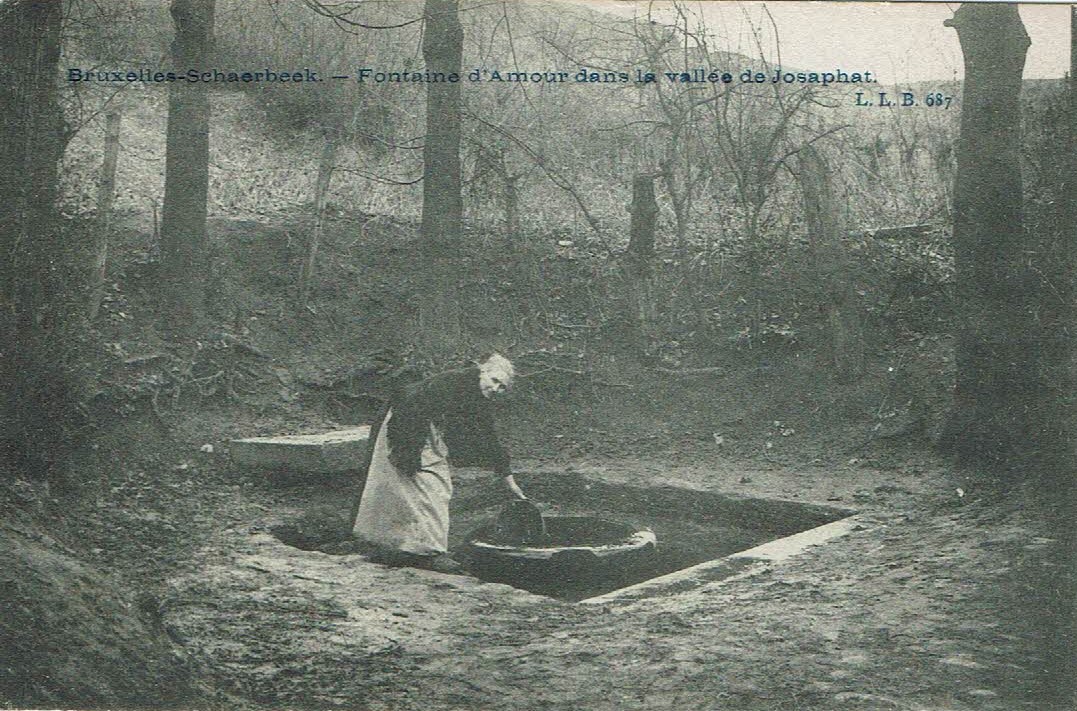

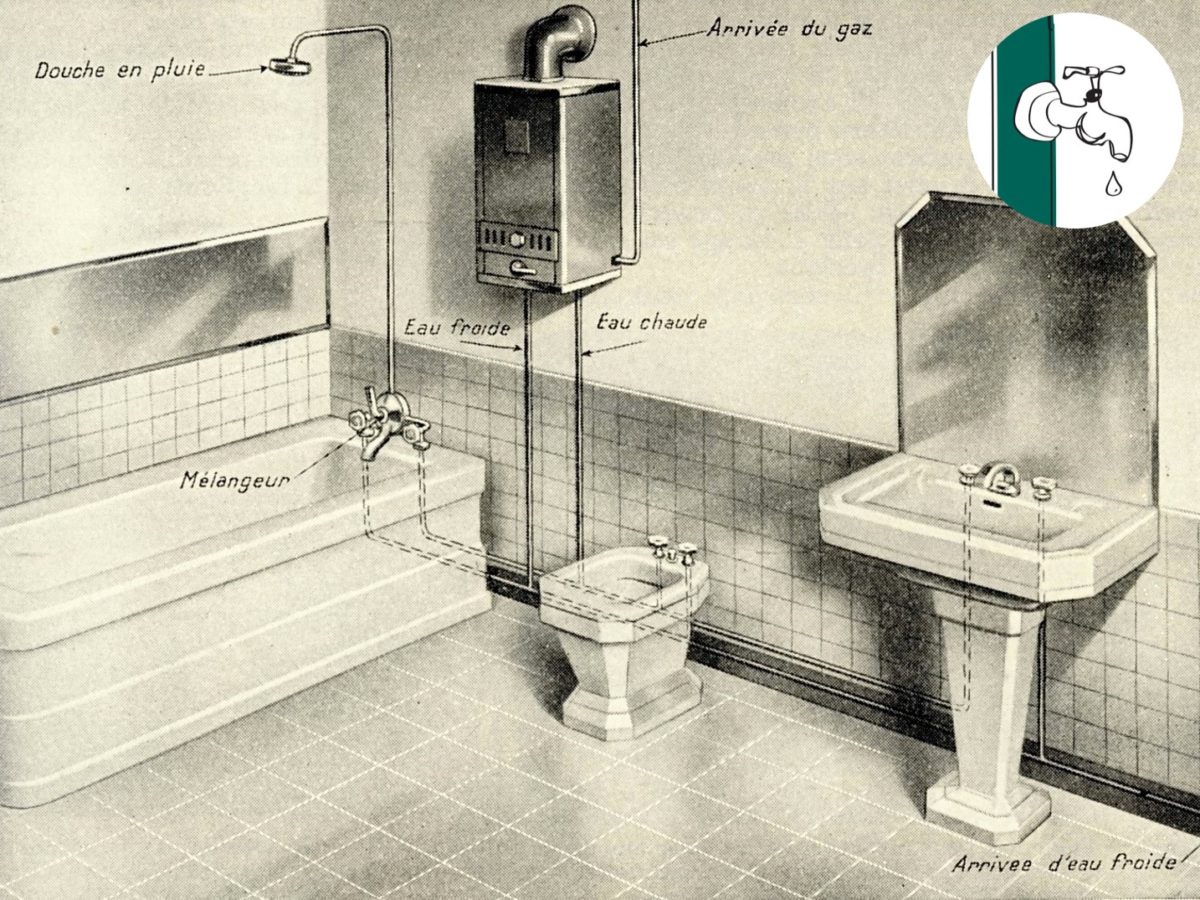

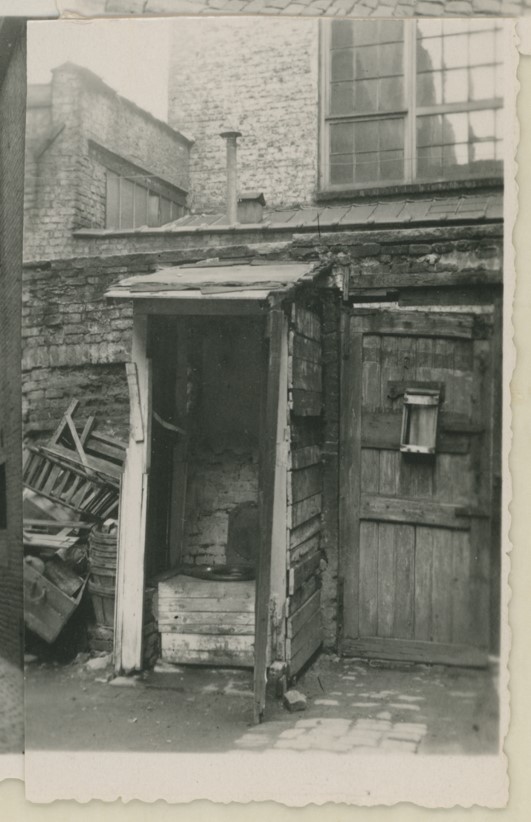

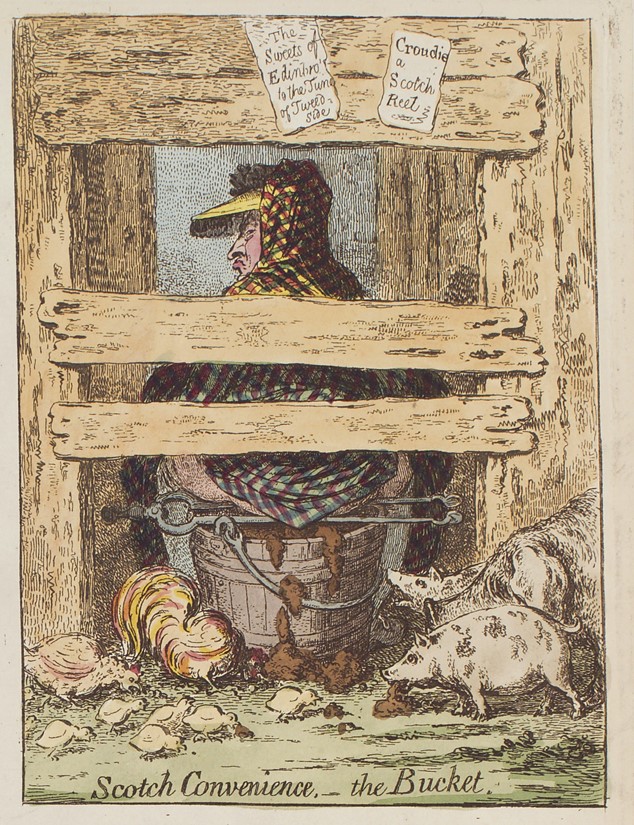

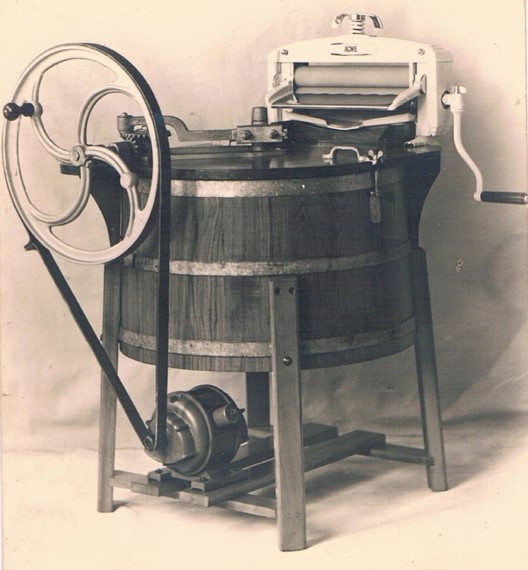

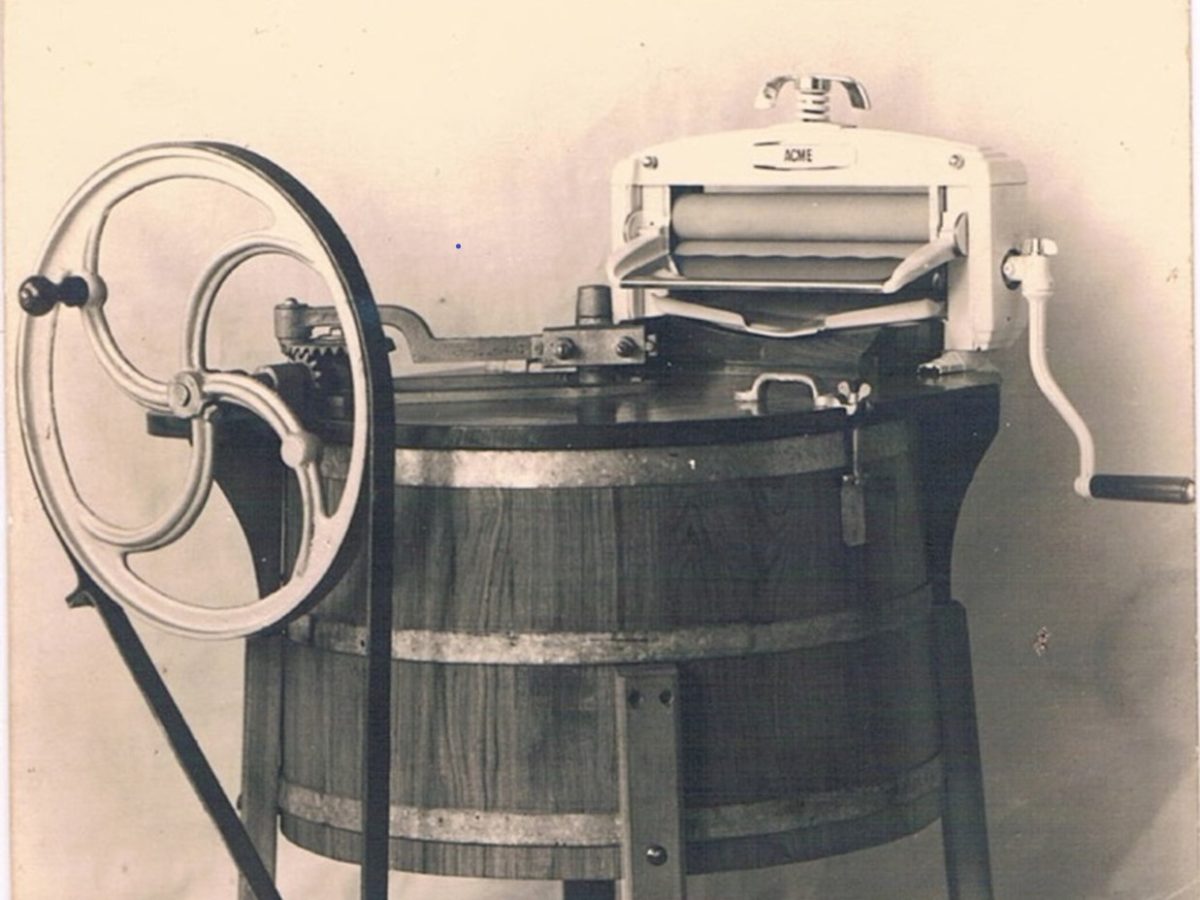

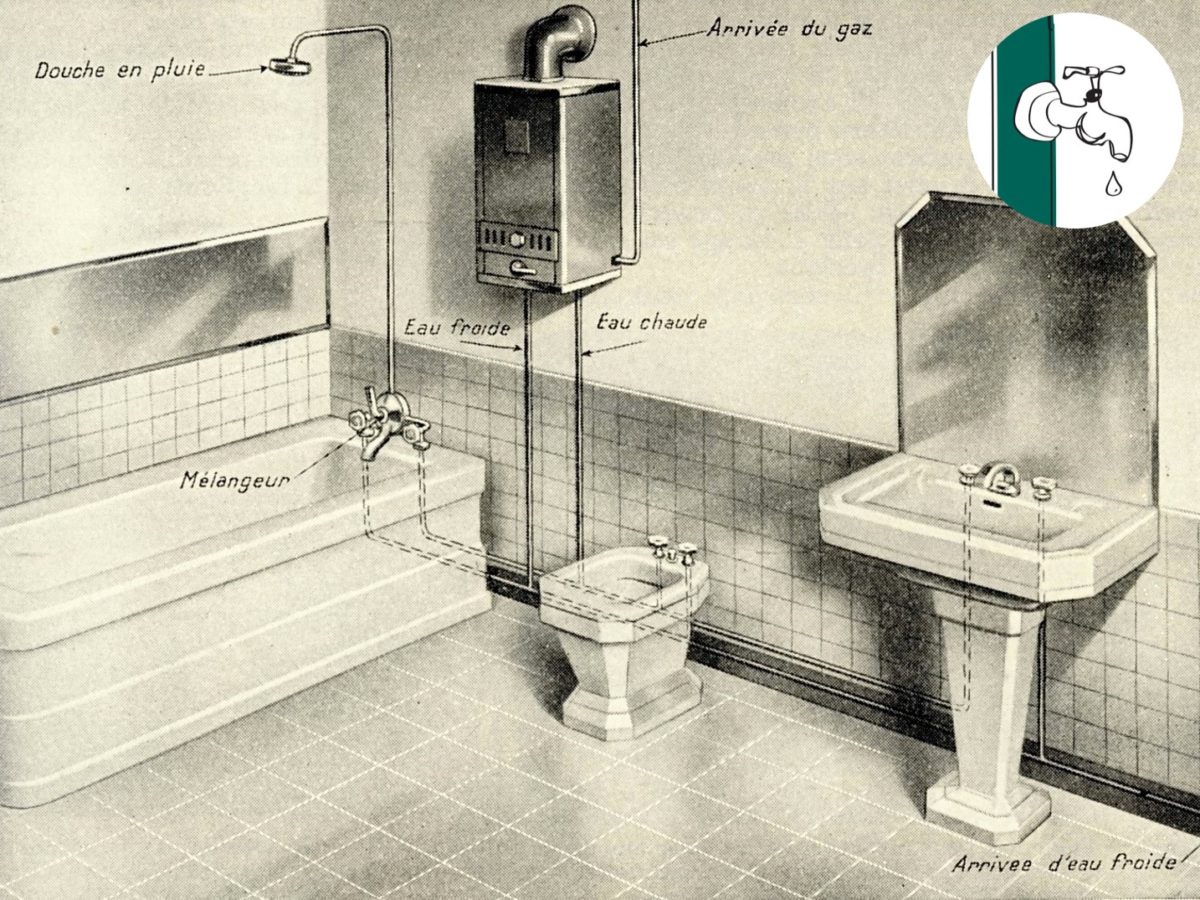

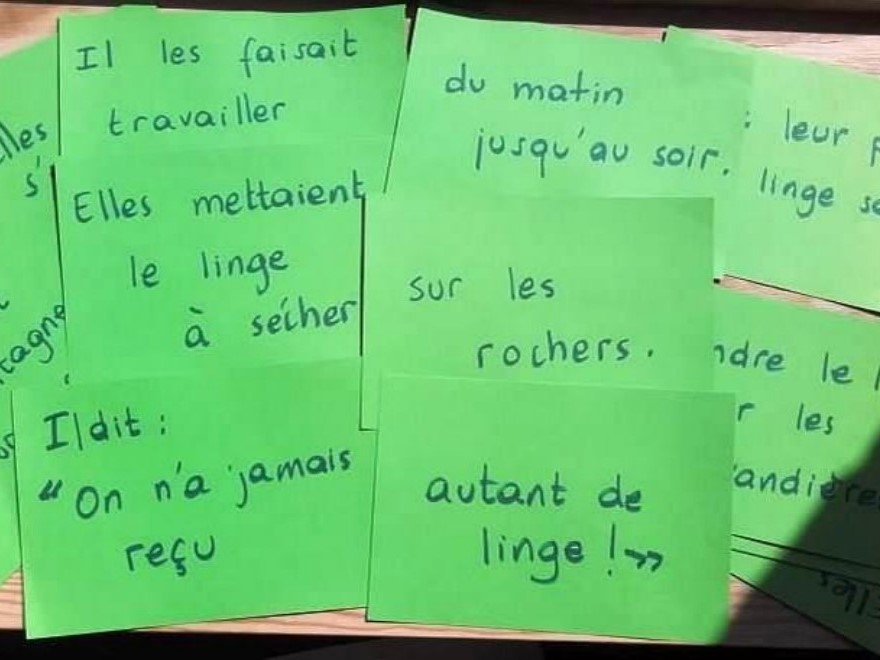

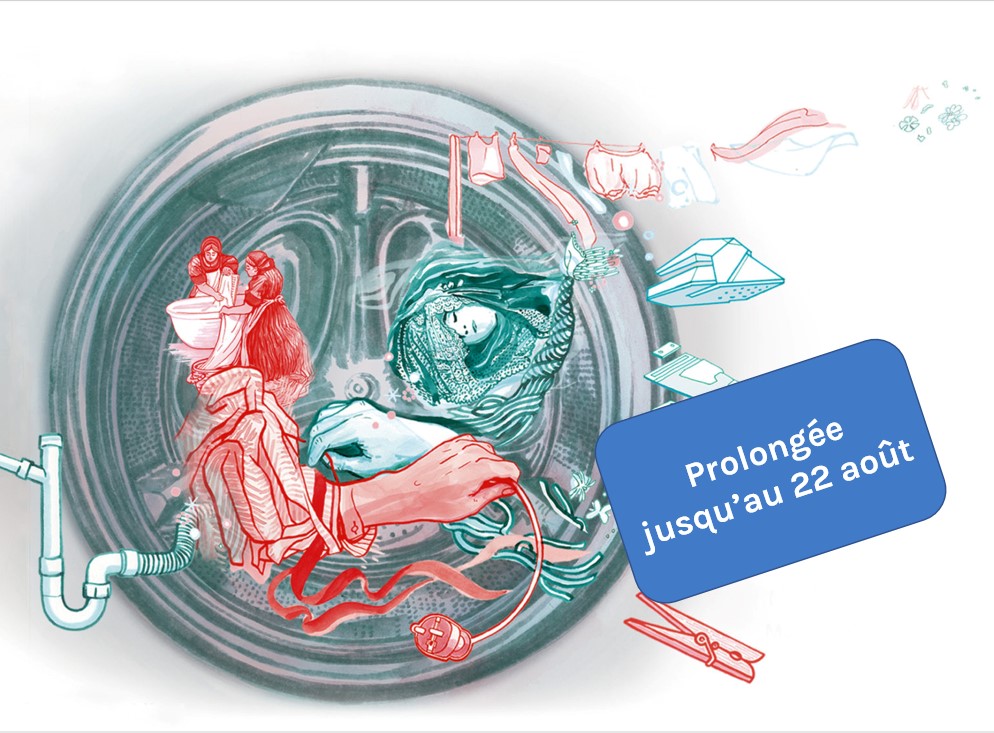

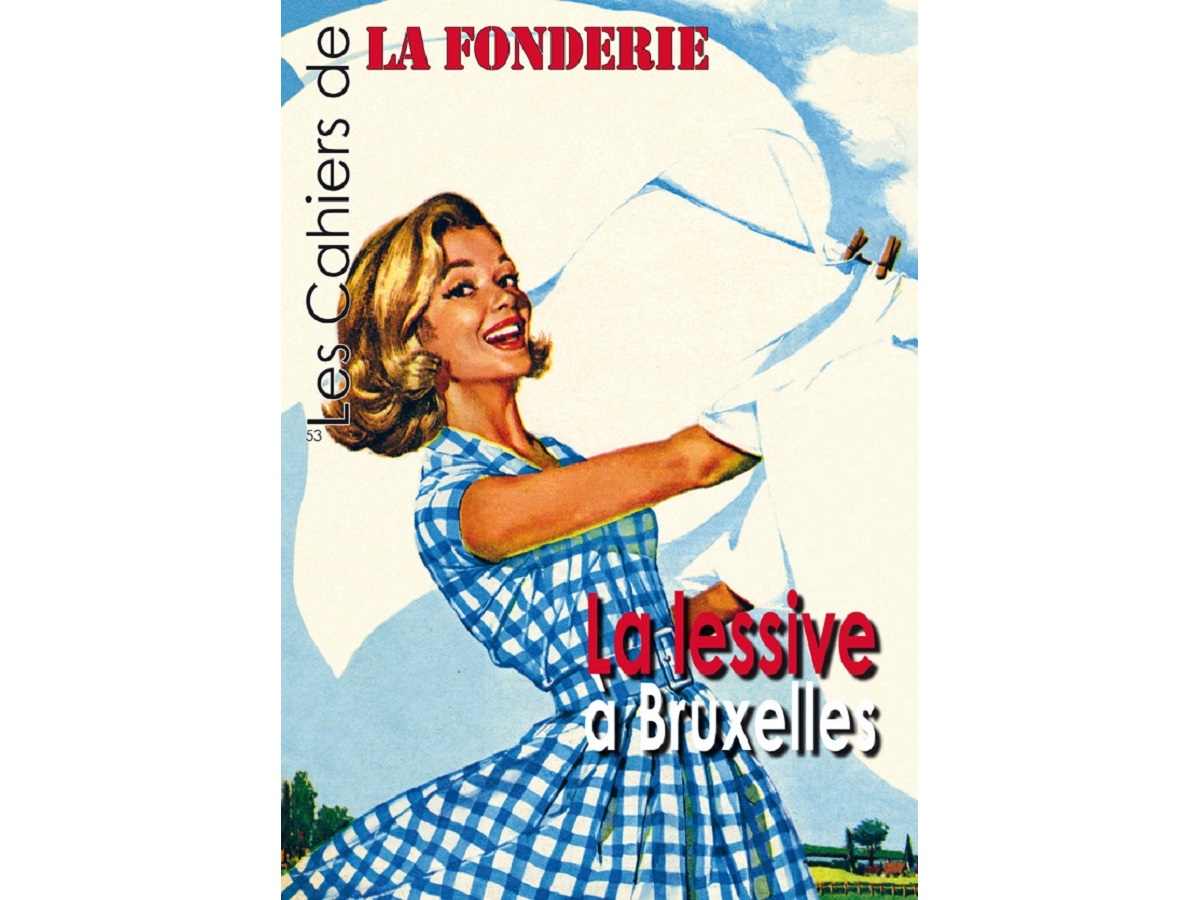

Faire sa lessive, un acte anodin? Certainement pas : depuis que l’homme porte des vêtements, entretenir son linge est une préoccupation majeure des foyers. Si de nos jours, la lessive est devenue, une opération banale, rapide et relativement bon marché, il n’en a pas toujours été ainsi. Dans le passé, la pénibilité de cet acte ménager est difficilement imaginable, alors que pour nous il suffit d’appuyer sur un bouton pour lancer un programme adapté à nos textiles. Il est important de rappeler la place que prenait la lessive dans la vie quotidienne de la plupart des femmes avant l’arrivée des machines à laver automatiques. Pendant des siècles, faire son linge fut une véritable corvée sans cesse répétée qui se déroulait sur plusieurs jours dans des conditions

La Fonderie travaille pour son prochain programme quadriennal sur une grande exposition autour de la lessive, de son histoire et de son évolution. Nos collections regorgent en effet d’objets, machines ou savons en tout genre, et nous serons heureux de pouvoir les partager avec vous. Nous parlerons dans cette exposition de progrès techniques, de contexte socio-économique, d’hygiène, de la place de la femme et du travail domestique, de pratiques sociales, de folklore, de la politique hygiéniste de Bruxelles dans son combat pour la propreté ou encore du rôle des wasserettes aujourd’hui ou de la lessive ailleurs dans le monde. Vous l’aurez compris, la lessive touche à bien plus d’aspects que le simple entretien du linge.

Mais pour préparer cette exposition, nous avons besoin de vos souvenirs et témoignages sur vos pratiques et celles de vos aïeux. Si La Fonderie est bien le musée bruxellois des industries et du travail, elle est aussi reconnue comme acteur d’Education permanente. Ce qui signifie que pour nous, les publics sont vraiment au cœur de notre action. En conséquence, nous souhaitons construire cette exposition à partir de vos témoignages.

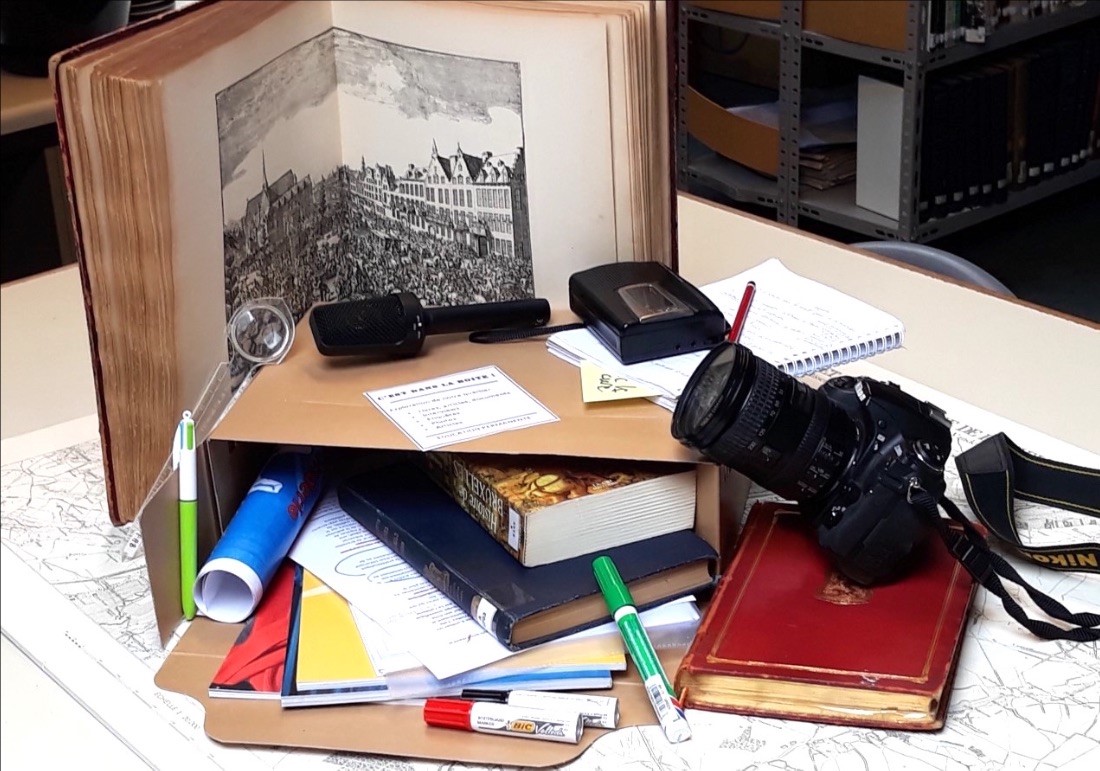

Nous proposons depuis mars une activité peu banale dans le monde des musées: une exposition préparatoire. Nous vous invitons à visiter cette pré-exposition, installée dans la salle des électriciens. Une présentation compacte de la problématique dans un espace réduit, avec comme objectif non seulement de vous introduire à cette extraordinaire thématique qu’est la lessive, mais aussi de vous interroger sur vos souvenirs et pratiques. Ceux-ci nous serviront à élaborer notre prochaine scénographie.

Car pour toute bonne lessive, ne faut-il pas un prélavage ?

Quelques artistes exposés : Claudio Bottero, Pavel Tasovsky, Giovanni Rotondo, Lukas Kucera…

Sculpture de Pavel Tasovsky Jr

La forge comme fil rouge…

A l’âge de 23 ans, je me suis intéressé à l’univers de la ferronnerie d’art grâce à une rencontre fortuite mais tellement heureuse avec un des maîtres artistes-forgerons les plus connus en Europe à l’époque : Alfred Habermann. C’est chez lui que j’ai fait mes premiers pas au feu, c’est lui qui m’a appris la rigueur ; l’importance de préparer les projets jusqu’aux détails les plus infimes, de passer par la phase créative du dessin, de garder l’atelier en ordre, de prendre exemple sur la nature… Il fut, si ce n’est mon père spirituel, au moins mon père manuel. Freddy – comme j’avais le privilège de l’appeler – m’a permis de rencontrer durant mes années d’apprentissage de nombreux forgerons dans différents pays. Puis je fis mes propres découvertes et suivis mon chemin, guidé par cette curiosité dont j’aime à penser qu’elle me caractérise. Toutes ces histoires de forge nourrissent aujourd’hui ce regard que je porte sur mon histoire, ici racontée par cette exposition.

Laissez-vous mener par ce fil rouge, par ma passion pour le feu créateur, le feu du forgeron.

Belle découverte !

Michel Mouton.

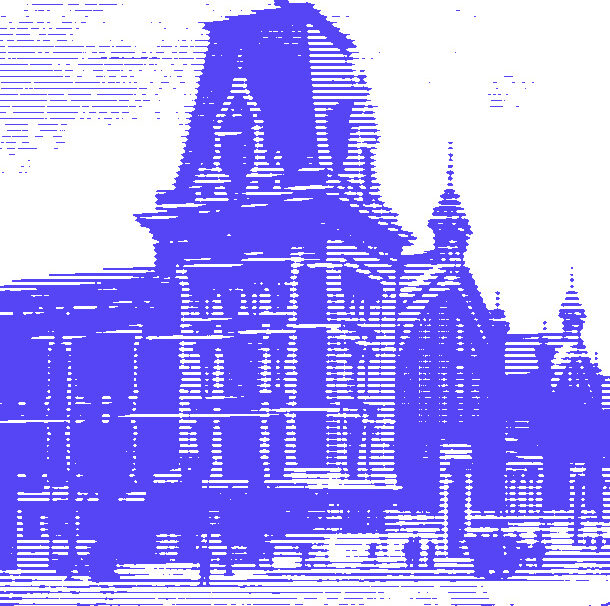

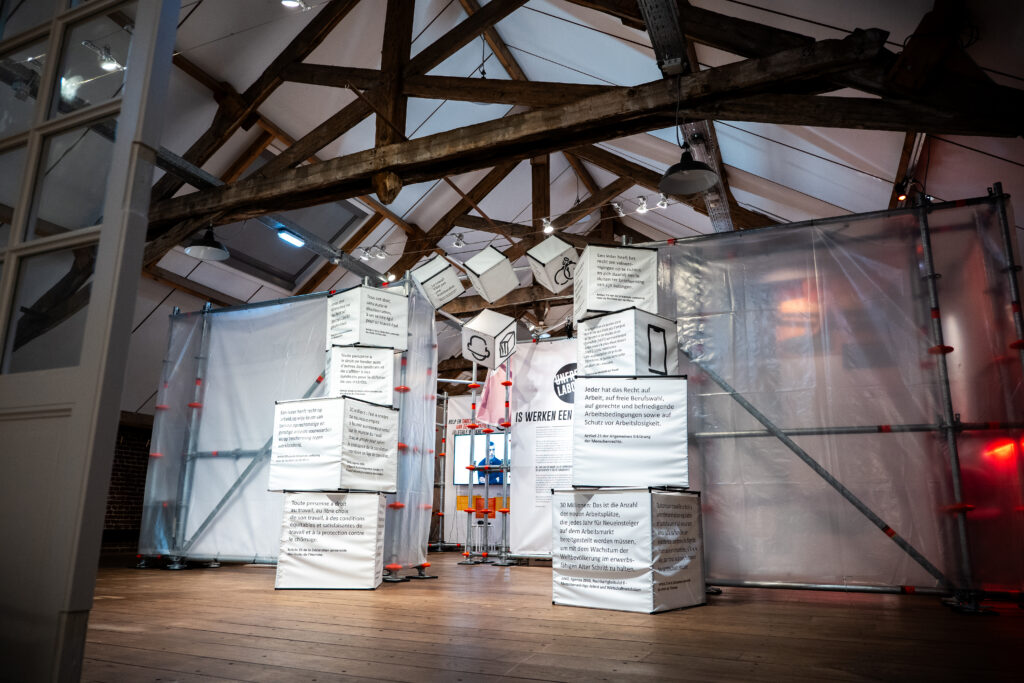

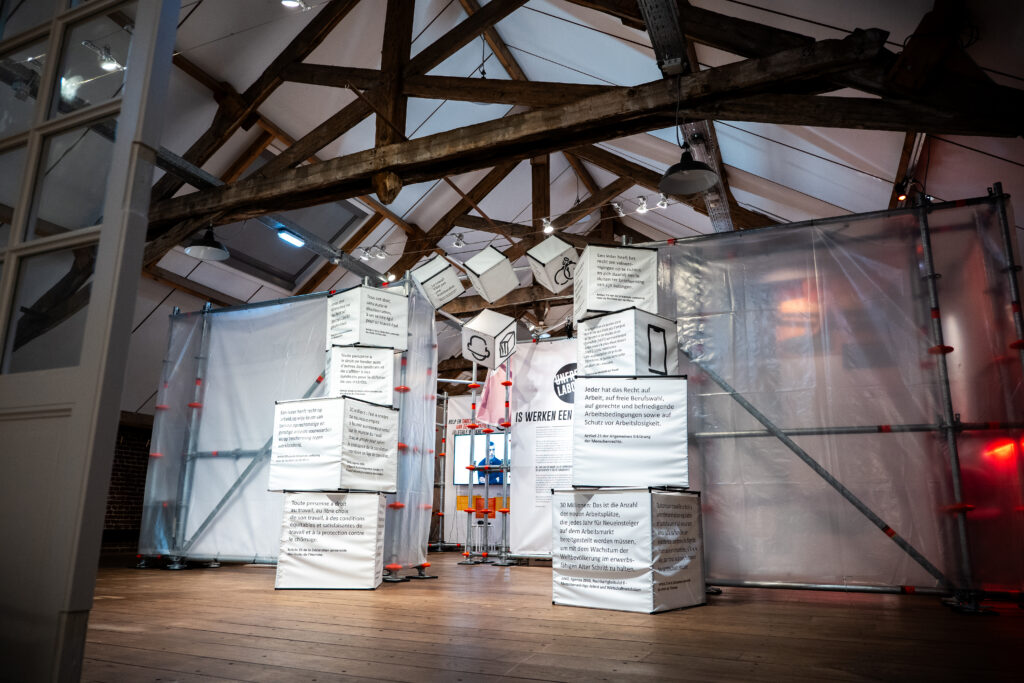

Entre 1870 et 1940, une grande variété de maisons du peuple se bâtit à travers l’Europe. Ces établissements, humbles ou grandioses, sont le lieu physique de structuration des masses ouvrières et contribuent à l’obtention de réelles avancées en matière de droits politiques et d’accès à l’éducation. Ce sont aussi des lieux de rencontre, de convivialité, des espaces de réflexion, de solidarité, de culture et d’émancipation. En Belgique, les maisons du peuple assurent l’ancrage du Parti ouvrier belge, fondé en 1885.

Dès les origines, les maisons du peuple sont portées par leurs sociétés coopératives qui fournissent aux ouvriers des produits à bon prix et assument les frais liés à l’achat et au fonctionnement des bâtiments ainsi qu’aux investissements. Les maisons abritent

des magasins coopératifs et des services (boulangerie, épicerie, aunages et confection, boucherie, charbon, pharmacie, café…), ainsi que des sociétés d’éducation et de loisirs (harmonie, théâtre, cinéma, art, sport…). Elles accueillent également des activités syndicales, mutualistes et politiques. Enfants, jeunes gens, adultes et personnes âgées trouvent en un seul lieu des activités qui leur sont spécifiquement destinées. L’imbrication du récréatif et du politique contribue à imprégner les participants des valeurs socialistes.

Ces forteresses du mouvement coopératif sont un défi pour les architectes, qui doivent intégrer dans leur programme architectural le politique, l’économique, le social, le culturel… Dénommées la Ruche verrière, la Populaire, l’Espérance ou la Fraternelle…, les maisons du peuple expriment clairement, par leur architecture, une volonté d’affirmation.

Le nombre de maisons du peuple augmente jusque dans les années 1940. Par la suite, les syndicats et mutuelles s’autonomiseront, les coopératives tomberont en faillite et les mentalités évolueront vers plus d’individualisme. Ce contexte causera la fermeture des maisons du peuple. Elles gardent cependant dans les mémoires une valeur symbolique forte. De nombreux acquis obtenus grâce aux mouvements ouvriers et syndicaux persistent, comme les mutuelles. Ce qu’on appelle l’économie sociale a pris également le relais en cherchant à répondre aux défis sociaux et environnementaux qui se sont présentés au fil du temps. On pense notamment à l’éclosion des entreprises à finalité d’insertion socioprofessionnelle face à la crise.

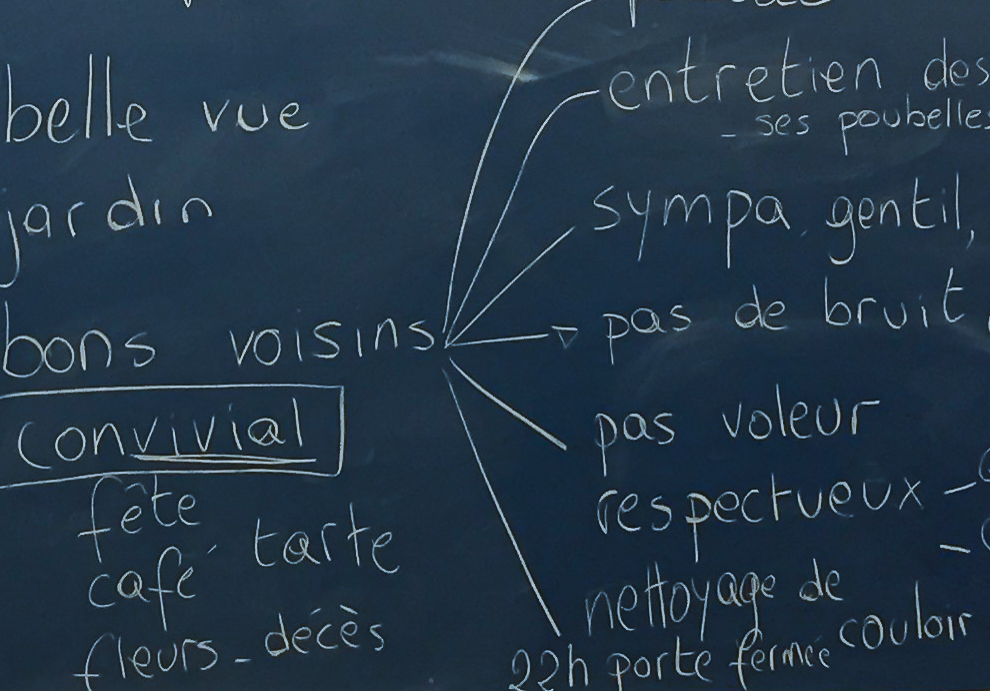

Le rêve coopératif subsiste aussi aujourd’hui grâce à des initiatives émergeant de citoyens et basées sur le partage et la collaboration. Conjointement au parcours historique autour des maisons du peuple, l’exposition propose donc au visiteur d’explorer différentes formes de pratiques collaboratives déjà en place à Bruxelles.

Covoiturage, location de logements entre particuliers, crowdfunding, troc, échanges, dons, coworking, cohabitat, recycleries, Fab Labs… sont autant d’illustrations de cette économie du partage fondée sur les échanges de biens, de services ou de connaissances entre particuliers.

Ces expériences connaissent depuis quelques années un succès grandissant dans la capitale et révolutionnent notre comportement de citoyen et de consommateur. La ville change : nouveaux lieux, nouvelles pratiques, nouveaux modes de transport… L’individu n’est plus uniquement consommateur, mais peut devenir lui aussi acteur, producteur de biens ou de services, créateur, financeur ou décideur.

L’économie collaborative n’est pas une idée neuve, mais une pratique renouvelée par l’arrivée d’Internet et du système pair-à-pair, qui permet d’échanger entre particuliers, sans intermédiaire. Les “choses” que l’on possède (voitures, outils, lieux…), les compétences et connaissances également (les repair cafés, wikipedia ou les cours en ligne ouverts à tous) peuvent être partagées.

Dans ce processus, le modèle des coopératives a un rôle à jouer et l’on observe un renouveau du mouvement coopératif. Rendez-vous après le 19 mars pour un coup d’œil sur quelques coopératives bruxelloises qui ont accepté de s’exposer à La Fonderie. Elles sont représentatives de cette économie du partage réinventée qui entend redonner du sens au lien social, à la coopération, au bien-être commun face à la compétition et à l’individualisme.

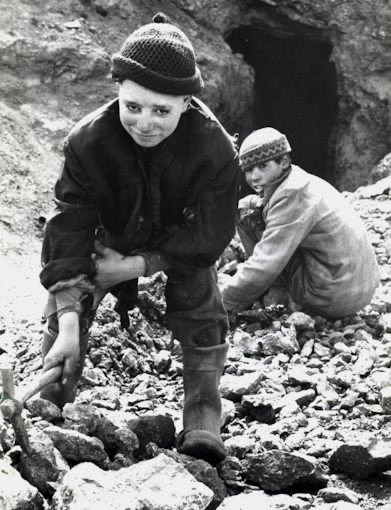

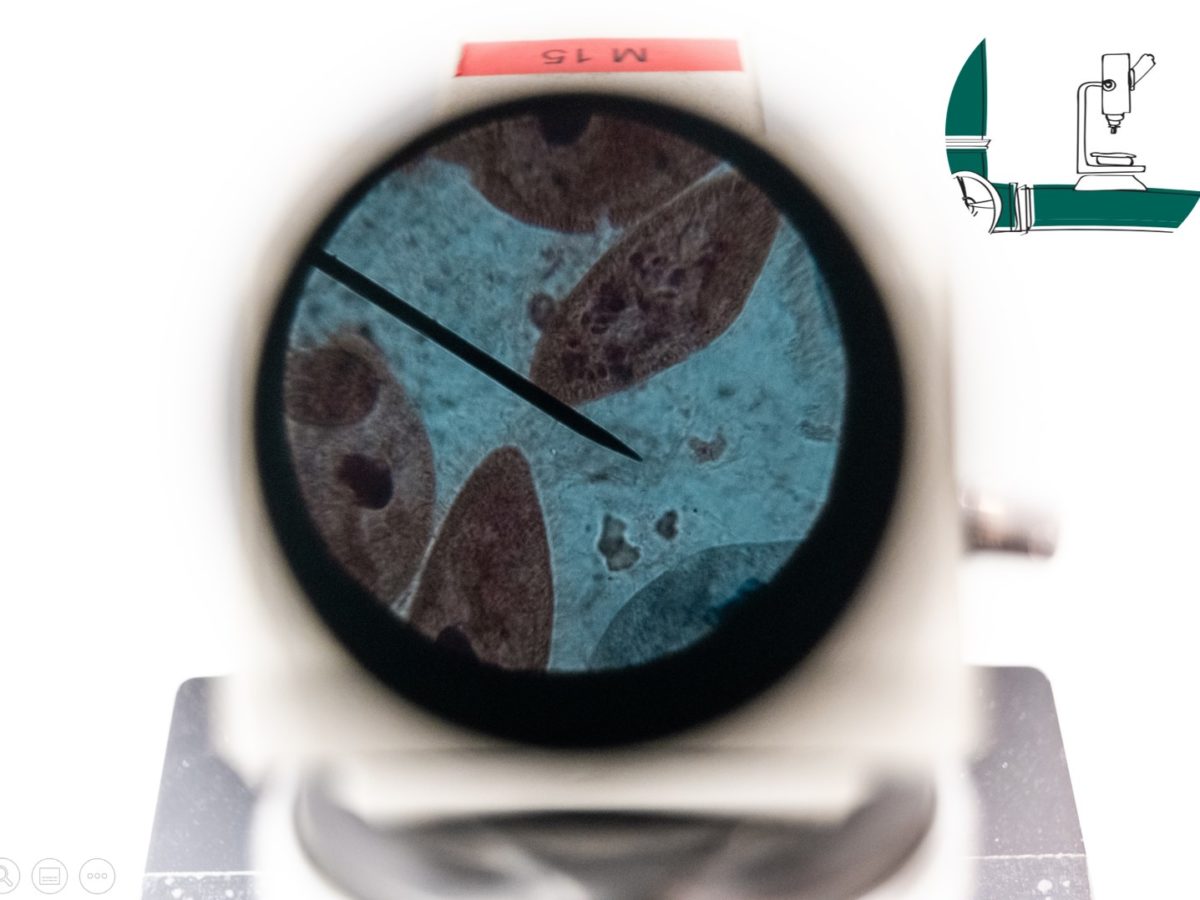

Charles Henneghien est photographe et médecin pneumologue. De 1962 à 1970, il exerce la médecine auprès des mineurs de la région d’Oujda, à l’Est du Maroc. Son engagement personnel, la connaissance qu’il possède du pays en général et des mineurs en particulier l’ont amené à témoigner.

Avec son épouse Paulette, ils s’installent en 1962 dans la région d’Oujda, l’un comme médecin au service du Ministère de la Santé publique du Maroc, l’autre pour enseigner les sciences au lycée local. Partis à titre personnel, ils séjourneront huit années dans ce Maroc redevenu indépendant en 1956.

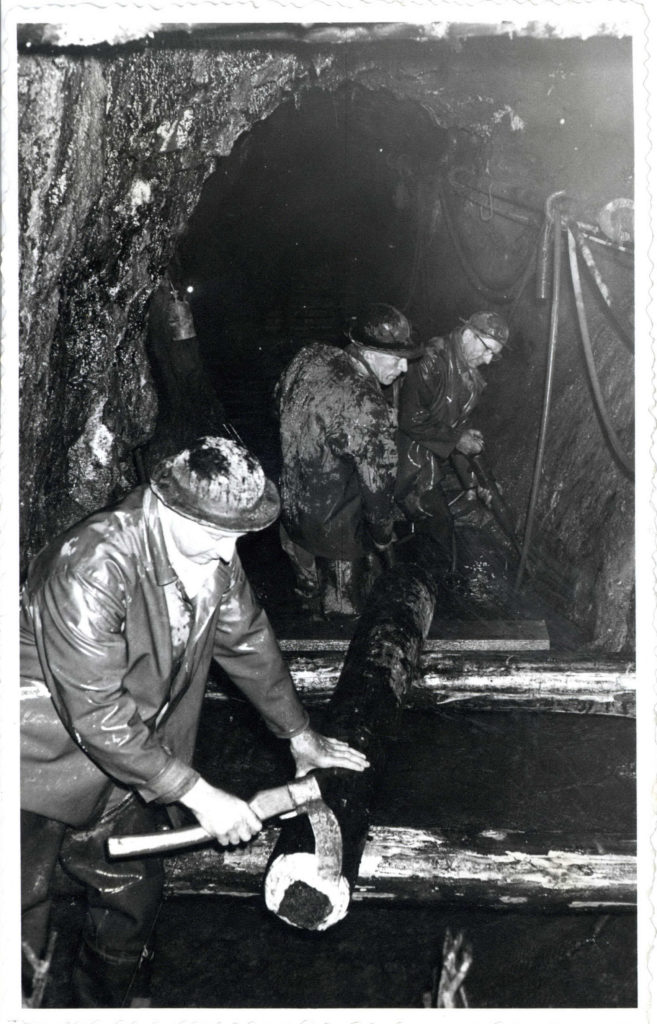

Les photos que Charles Henneghien nous propose révèlent les conditions de travail difficiles dans les mines de charbon, de manganèse et de cuivre telles qu’elles étaient exploitées dans le Maroc oriental des années 60. Il exprime par ses clichés sa sympathie pour ces mineurs, son indignation face à leurs conditions de vie et aux mécanismes économiques responsables de leur misère.

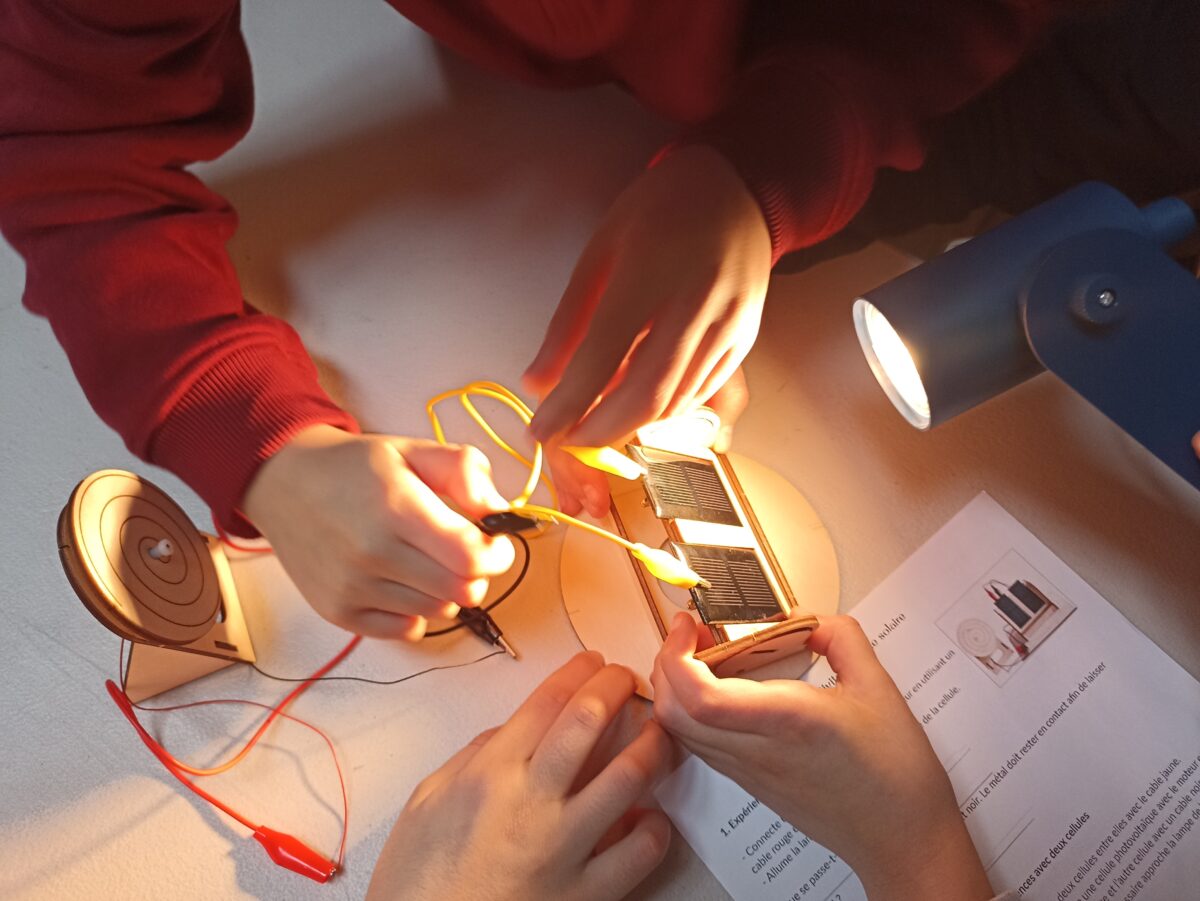

Cette exposition vous plonge dans l’ambiance des stages organisés depuis 10 ans par Feu et Fer asbl. Quelles techniques, quel travail, quels gestes a-t-il fallu développer derrière chacun des objets exposés ? Comment façonne-t-on le métal pour lui donner forme et en révéler sa beauté ? Comment apprenons-nous, en quelques jours de stage, à aimer, comprendre et respecter quelques métiers ancestraux ?

Composée d’oeuvres réalisées durant les stages – souvent de très belle qualité – et de modules didactiques, l’exposition comporte peu de textes, car les images et les objets présentés suffisent à comprendre que derrière chaque sculpture, même le plus petit clou, l’apprenti a posé nombre de gestes et utilisé différentes techniques.

L’Académie de Dessin et des Arts Visuels de Molenbeek est l’une des plus anciennes de la Région bruxelloise. Fondée il y a 150 ans, elle se différencie d’autres institutions similaires par sa localisation : située dans un quartier industriel, elle aura longtemps comme vocation la formation ouvrière d’excellence. Soutenue par le patronat local, ses cours du soir à l’enseignement très pratique accueilleront des centaines d’apprentis et ouvriers avant d’évoluer fin des années soixante vers une académie aux objectifs plus artisitques.

En collaboration avec le Momuse et l’Académie, La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail vous propose une exposition où élèves et professeurs d’hier et d’aujourd’hui se croisent pour mieux comprendre cette étonnante école molenbeekoise. Si des grands noms y sont associés, comme Eugène Laermans ou Pierre Abattucci, ce sont surtout ces étudiants restés anonymes qui sont au coeur de notre exposition temporaire.

L’Acte I, au Centre d’Art de Rouge-Cloître du 13 février au 12 avril, se veut un travelling sur une vie faite de signes, d’empilements, d’assemblages improbables qui font sens ou contre-sens.

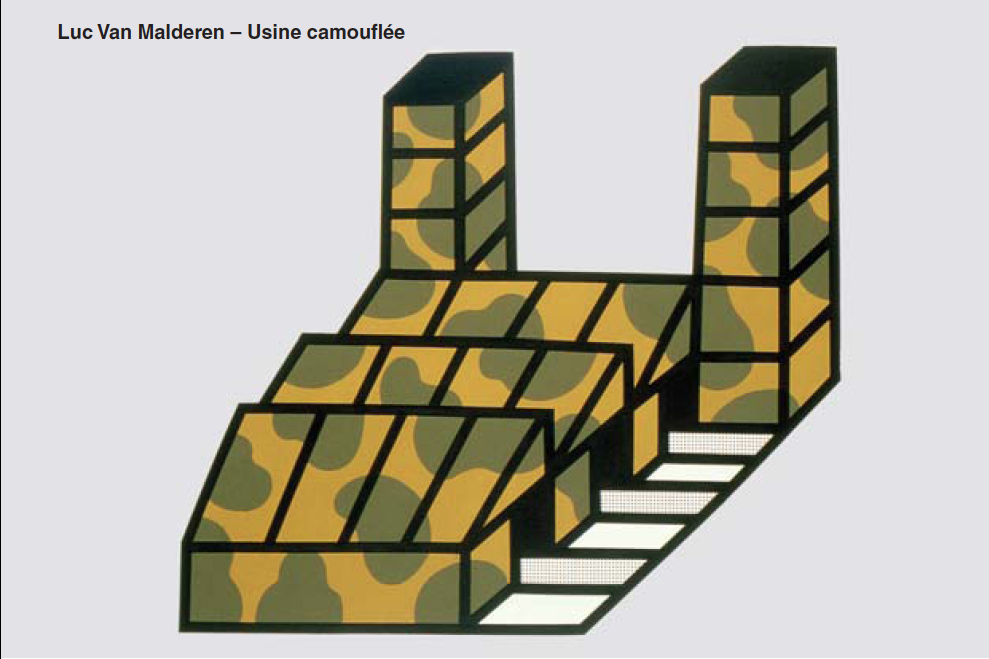

L’Acte II, à La Fonderie du 26 avril au 4 octobre, mettra quant à lui l’accent sur le lien entre l’œuvre graphique et photographique de Luc Van Malderen mise en volume par Michel Michiels.

“Les enfants jouent : c’est leur travail. Ce serait bien de faire jouer les adultes en prétextant un travail urgent.” LVM

Né en 1930, Luc Van Malderen est un personnage, un plasticien de l’esprit des formes. Un penseur auteur d’aphorismes, un pédagogue… un explorateur tous azimuts. Il vit et travaille à Bruxelles où il dirigea le département de communication visuelle de l’ENSAV La Cambre de 1962 à 1994. Son influence fut considérable sur les générations de graphistes qu’il a formés. De la multiplicité de ses expressions, le vocabulaire synthétique de Luc Van Malderen n’a voulu retenir que l’essentiel. Il livre une œuvre graphique dédiée au signe, éminemment lisible, empreinte de poésie et d’humour. Ce qui importe chez Luc Van Malderen, c’est la dimension contemporaine de la réflexion globale. Le monde qu’il donne à voir n’a pas d’épaisseur, pas d’intention autre que graphique. Pourtant, cette œuvre ressemble à un jeu, un exercice de style – sans doute brillant – mais sans questionnement. Chez Luc Van Malderen, il n’y a rien à voir à l’intérieur. Les productions de Luc Van Malderen sont comme les notes d’une gigantesque gamme. Une note à la fois, mais qui en fait résonner bien d’autres.

L’Acte I qui aura lieu au Centre d’Art de Rouge-Cloître du 13 février au 12 avrilsera ainsi consacré au processus créatif de l’artiste : l’élaboration du vocabulaire plastique et ses innombrables déclinaisons. Toutes les étapes de la construction de son univers : carnets, calques, peintures, sérigraphies y seront abordées dans sa profusion dialectique, sa sobriété conceptuelle et sa sensualité. Une vie de création au service de la ligne !

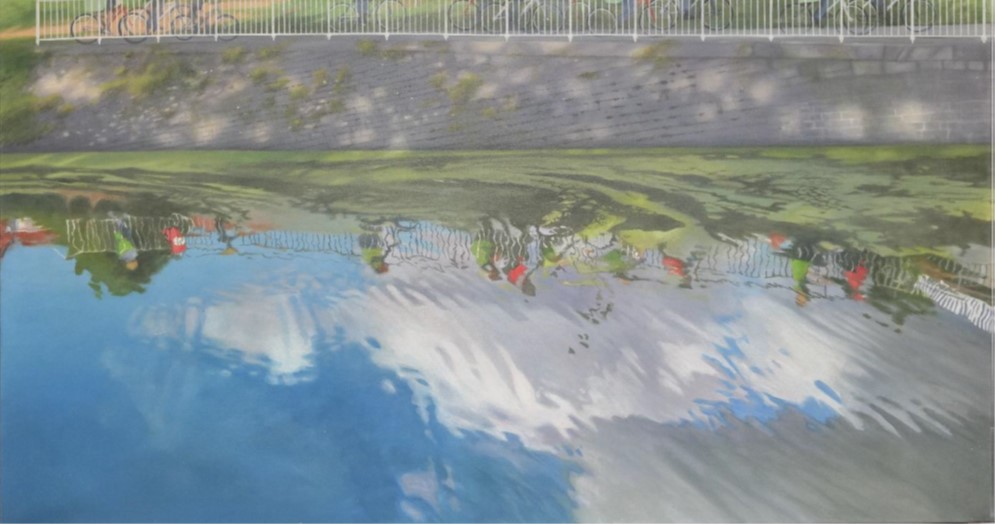

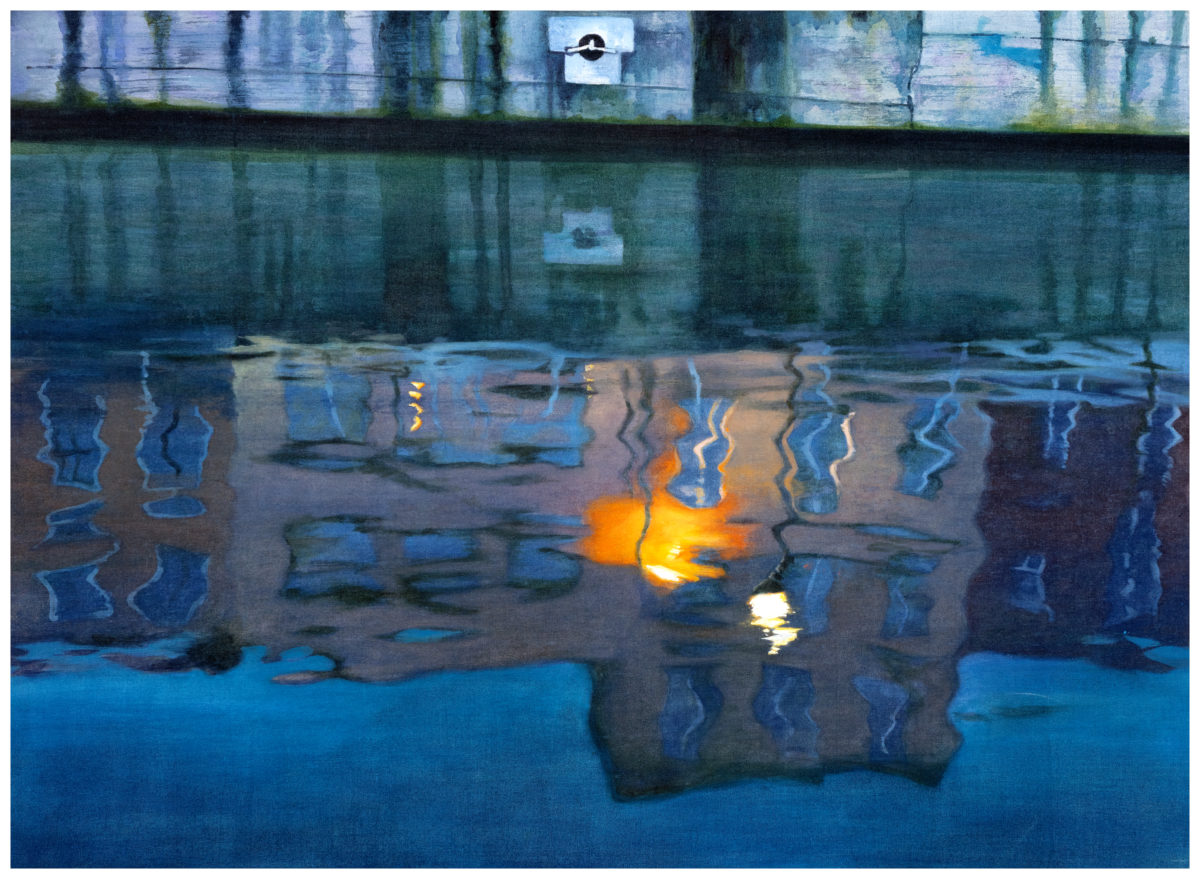

Quant à l’Acte II qui se tiendra à La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail du 26 avril au 4 octobre se concentrera sur l’élaboration de l’abécédaire des formes dans l’œuvre de Luc Van Malderen, de ses photographies de sites industriels jusqu’à la mise en volume de ses créations par Michel Michiels. Au-delà du constat photographique, les œuvres révèlent une multiplicité d’interprétations inventées fondant un univers coloré, linéaire et juvénile.

L’INDUSTRIE

Passionné d’architecture industrielle, LVM arpenta la Belgique et l’Europe occidentale pendant près de 15 ans. En 12.000 clichés, il nous en livre le répertoire, en quelque sorte un abécédaire sur le terrain. L’âge industriel a dû se forger son vocabulaire. LVM se concentre sur les sites d’extraction, de transformation, de stockage. Cet univers est délibérément immobile. LVM joue avec l’éternité. Non que son oeuvre soit intemporelle, elle ne parle simplement pas du temps. LVM est l’auteur de plusieurs ouvrages dont deux sont intitulés Architectures industrielles en Belgique et ailleurs en 1992 (textes de Pierre Puttemans et Luc Van Malderen) et Archéologie industrielle en Belgique en 2002 (textes de Lise Coirier et Luc Van Malderen).

Michel Oleffe, quant à lui, signe en 2012 Luc Van Malderen. Poétique du paysage industriel. «Luc Van Malderen ne tente pas de faire table rase du poids de l’histoire mais au contraire puise à satiété dans ces immenses répertoires d’images prêtes à l’emploi, de ready-made architectural qu’il recycle à son profit et, à partir de là, réinjecte dans le circuit vivant de notre époque.» Catherine de Braekeleer

Des ateliers pour enfants, des conférences et des rencontres seront organisés en marge du cheminement de l’artiste Luc Van Malderen, au Centre d’Art de Rouge-Cloître et à La Fonderie, Musée bruxellois des industries et du travail.

Après six rencontres-débats inter muros, le Collectif Solidarité Contre l’Exclusion, La Fonderie et Lire et Écrire Bruxelles vous invitent à poursuivre ces échanges autour des questions d’actualités lors d’un parcours guidé dans un quartier emblématique de Molenbeek.

Le Vieux Molenbeek, quartier situé en bordure du canal, est communément appelé « le Petit Manchester ». En effet, il témoigne d’une époque où Bruxelles était la deuxième ville la plus industrialisée au monde, après Manchester en Angleterre. Ses usines, ateliers et fabriques ont profondément façonné l’univers urbain et social de ce territoire. Peu de quartiers ont connu une histoire sociale aussi intense, dont les effets se font encore sentir aujourd’hui.

Ce parcours guidé vous invite à explorer les places et les rues du Petit Manchester belge à travers son histoire, et à discuter des enjeux et opportunités contemporains qui y sont liés. Le parcours s’achèvera au Musée bruxellois des industries et du travail, dont l’accès à l’exposition vous sera offert.

À La Fonderie, nous nous réjouissons particulièrement de voir ce festival de quartier, encore une fois, s’installer avec fougue, audace et générosité dans le Parc de La Fonderie et se faufiler jusqu’à notre site.

Pour cette troisième édition, nos voisins — Les Voisins van het Park — ont, comme à leur habitude, concocté un programme ample, convivial et varié : exposition d’art en plein air, ateliers pour petits et grands, performances, danses, concerts, cinéma, repas communautaires… et bien d’autres surprises pour petits et grands. Tout le monde y trouvera ses coups de cœur !

Pendant toute la durée du festival, les portails reliant le parc, notre site et celui de l’Auberge de Jeunesse Génération Europe seront exceptionnellement ouverts. Une façon d’associer la fête et la rencontre des voisins à la découverte, par des voies nouvelles, de ce lieu secret, insolite et essentiel qu’est le Parc de La Fonderie.

Pour assister à la soirée d’ouverture du festival le soir du 18 juin, franchissez les grilles et prenez le petit chemin dérobé entre le Parc de La Fonderie et notre site.

Au programme :

19:00-20:00

Performance : retransmission en direct du conseil communal de Molenbeek avec commentaires live

en collaboration avec le Conseil Citoyen de Molenbeek

20:00-20:45

Court métrage (preview) : DEMO de KRIS VERDONCK

en collaboration avec Two Dogs Company & le Musée de la Fonderie

21:00-22:00

Concert : SOFI NAUFAL

organisé par ZOT, la cantine de La Fonderie

À partir de 18h00 et en continu : Bar + Cuisine par ZOT, la cantine de La Fonderie

DEMO (2025, 20 min.) est la toute dernière œuvre vidéo de Kris Verdonck. Le film explore les environs de la zone du canal à Bruxelles — autrefois un axe de transport essentiel vers et depuis le cœur industriel de la ville. Bien que l’héritage industriel et les conséquences démographiques de plusieurs vagues migratoires soient encore très présents dans cette zone, d’autres forces y sont également à l’œuvre aujourd’hui. Les interventions infrastructurelles de grande envergure et la gentrification transforment peu à peu le paysage et le tissu social. Une mascotte nous guide à travers ce morceau de Bruxelles en pleine transformation, suggérant que la ville n’existe pas seulement comme réalité physique, mais aussi comme une scène où les forces et rapports de pouvoir réels trouvent un contrepoids dans notre imagination et nos projections collectives — tout aussi essentielles au renouvellement urbain.

Kris Verdonck participe également à l’exposition à travers des installations qui font dialoguer le Parc de La Fonderie et notre site.

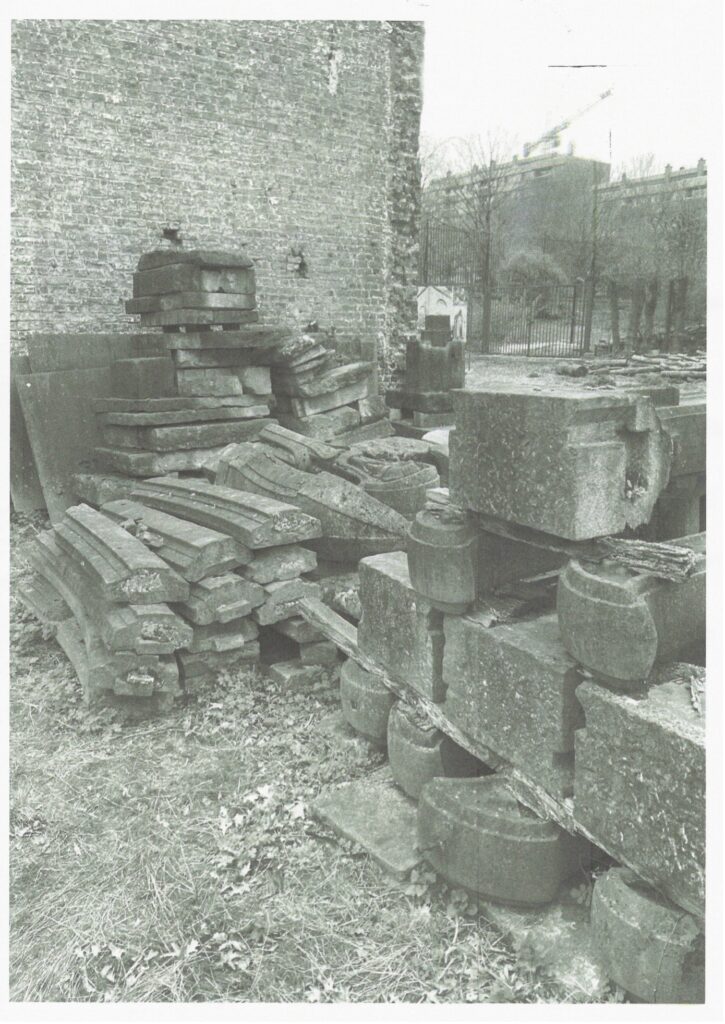

Trois autres artistes participant au festival ont également choisi de mettre en connexion le Parc de La Fonderie et notre site en retissant et en réinterprétant les liens et les articulations entre eux. Robin Brettar, Matilda Cobanli et Judith Geerts ont créé Documents Lapidaires, une installation en pierres bleues issues de la collection de La Fonderie et transportées dans le Parc.

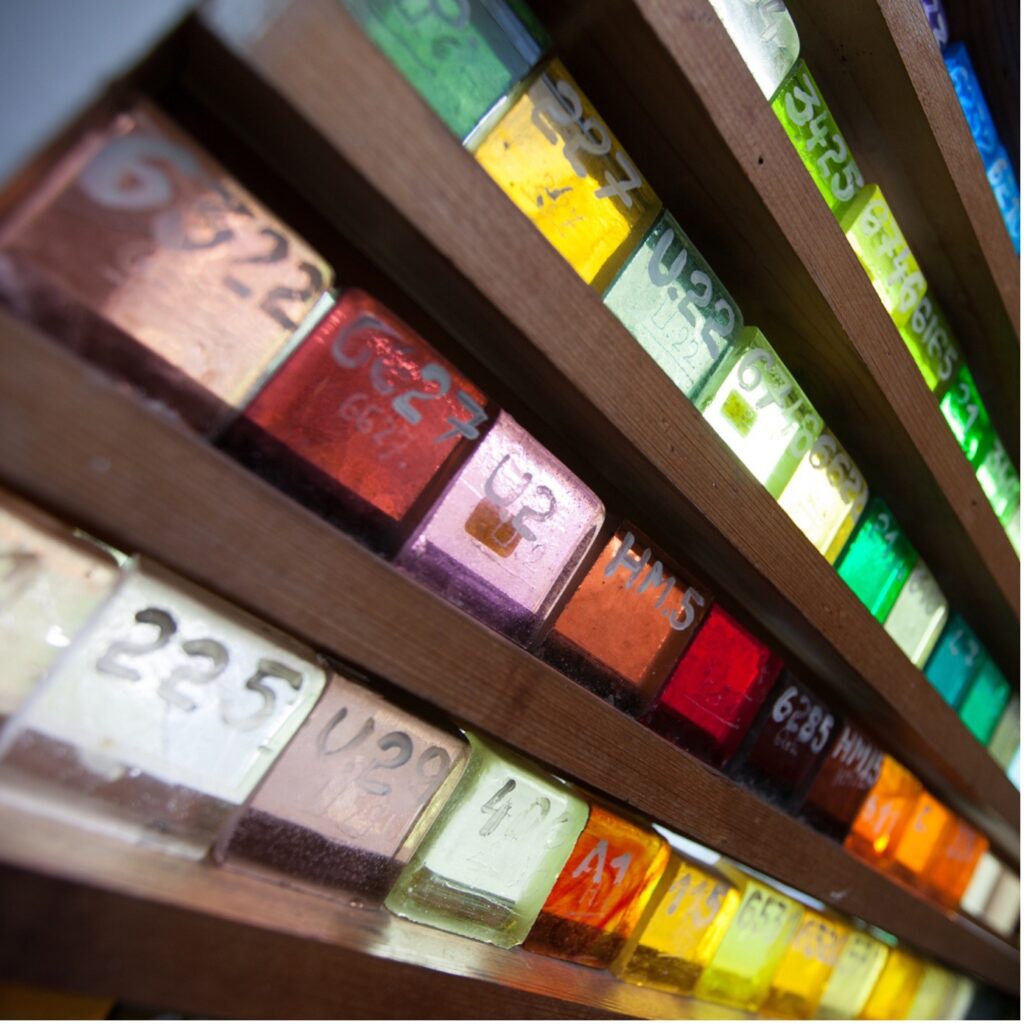

L’installation est née d’une curiosité pour le caractère ambigu d’un tas de pierres dans le jardin du Musée de La Fonderie. Cette collection fragmentée de pierres provient de la maison de l’architecte Art Nouveau Ernest Blérot ainsi que de l’usine Cail et Halot, qui occupait le site actuel du parc de 1838 jusqu’au début du 20e siècle. Les artistes Robin Brettar, Matilda Cobanli et Judith Geerts ont déplacé ces pierres dans le Parc pour en faire le matériau d’une installation artistique. Par ce déplacement, les artistes réfléchissent aux implications matérielles du processus de reconversion et au statut changeant des objets. Cette question s’inscrit également dans la période où les anciens bâtiments industriels du Parc étaient connus sous le nom de « Musée Inconnu », un lieu de conservation d’éléments décoratifs et architecturaux issus de bâtiments bruxellois*. Ces « documents lapidaires », sauvés lors des démolitions et destinés à la rénovation ou à la réutilisation, racontent une petite histoire de Bruxelles. Documents Lapidaires fonctionne comme une présence historique et matérielle, constituée de pierres témoignant des transformations urbaines ainsi que des évolutions des valeurs économiques et culturelles.

La réalisation de Documents Lapidaires place la collectivité au cœur du projet. Robin Brettar, Matilda Cobanli et Judith Geerts ne travaillent pas seulement comme artistes individuels, mais questionnent aussi, par leur pratique collective, d’autres modèles de l’artisanat artistique. Le déplacement collectif et physique des pierres constitue un élément essentiel de l’œuvre. Des techniques manuelles et historiques sont ainsi mises en œuvre, confrontées à des conceptions contemporaines du travail, de l’autorité et de la sécurité.

* Un Musée Inconnu, Documents lapidaires. Article publié dans L’indépendance Belge, 1936

Pour consulter le reste du programme foisonnant de la Fête de l’ Éléphant, c’est ici !

Le mardi 17 juin prochain, venez vous informer et débattre autour du thème : « LES MURS ANTI-MIGRANTS DE L’ARIZONA », avec Sotieta Ngo (CIRÉ) et Antoine Roblain (ULB)

Le gouvernement Arizona dit vouloir s’orienter vers une politique migratoire plus contrôlée et plus humaine, mais surtout, vouloir lutter plus vigoureusement contre le phénomène de la migration illégale et imposer aux nouveaux·elles arrivant·es davantage d’efforts contraignants.

Si le gouvernement précédent avait déjà adopté une série de mesures portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes étrangères (loi pour une politique proactive de retour, loi Frontex…), l’Arizona marque clairement un virage répressif, axé sur la politique de retour, extrêmement stigmatisant.

Dans cet accord, le séjour et la sécurité des personnes étrangères sont fortement impactés, précarisés et leurs droits les plus fondamentaux sont limités, voire supprimés. C’est ainsi que l’asbl CIRÉ introduit le document dans lequel elle décrypte le volet “asile et migration” de l’accord du gouvernement Arizona.

Face à de telle dérives, que peut faire le·la citoyen·ne et quelles sont les limites d’une aide humanitaire venant de particuliers quand celle-ci vient pallier les insuffisances ou manquements (délibérés) des autorités du pays ?

Nous échangerons sur ces enjeux avec :

Sotieta Ngo, juriste de formation, directrice de l’asbl CIRÉ, un organisme qui œuvre depuis 70 ans pour les droits des personnes exilées, avec ou sans titre de séjour.

Antoine Roblain, co-auteur du livre « Héberger des exilés.es. Initiatives citoyennes et hospitalité » et vice-doyen à la recherche à la Faculté des Psychologie, Sciences de l’Education et Logopédie (ULB).

Les rendez-vous-débats ont lieu tous les troisièmes mardis du mois chez Zot, la cantine associative de La Fonderie. Un petit bar y est ouvert et il est possible de réserver un sandwich. Chaque séance fait, par ailleurs, l’objet d’un podcast particulier sur Radio Campus, dans l’émission Micro Ouvert.

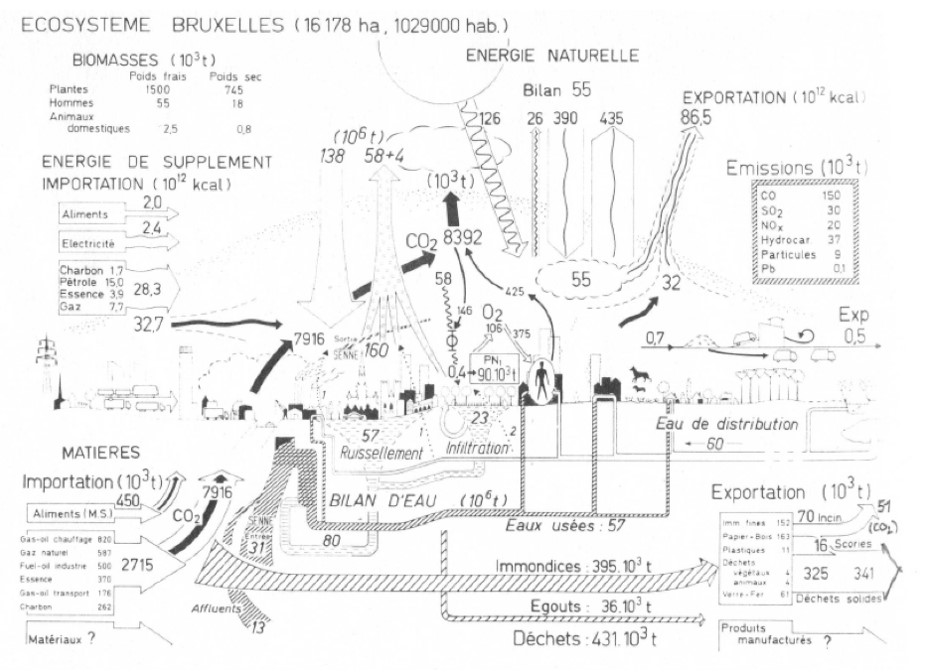

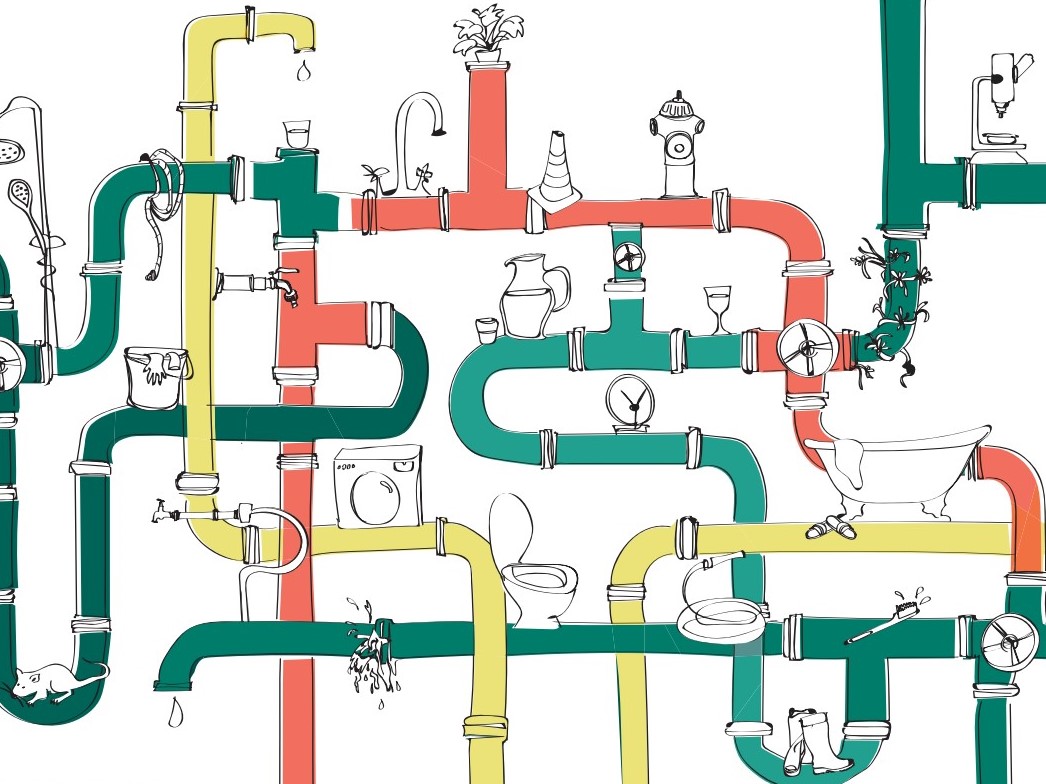

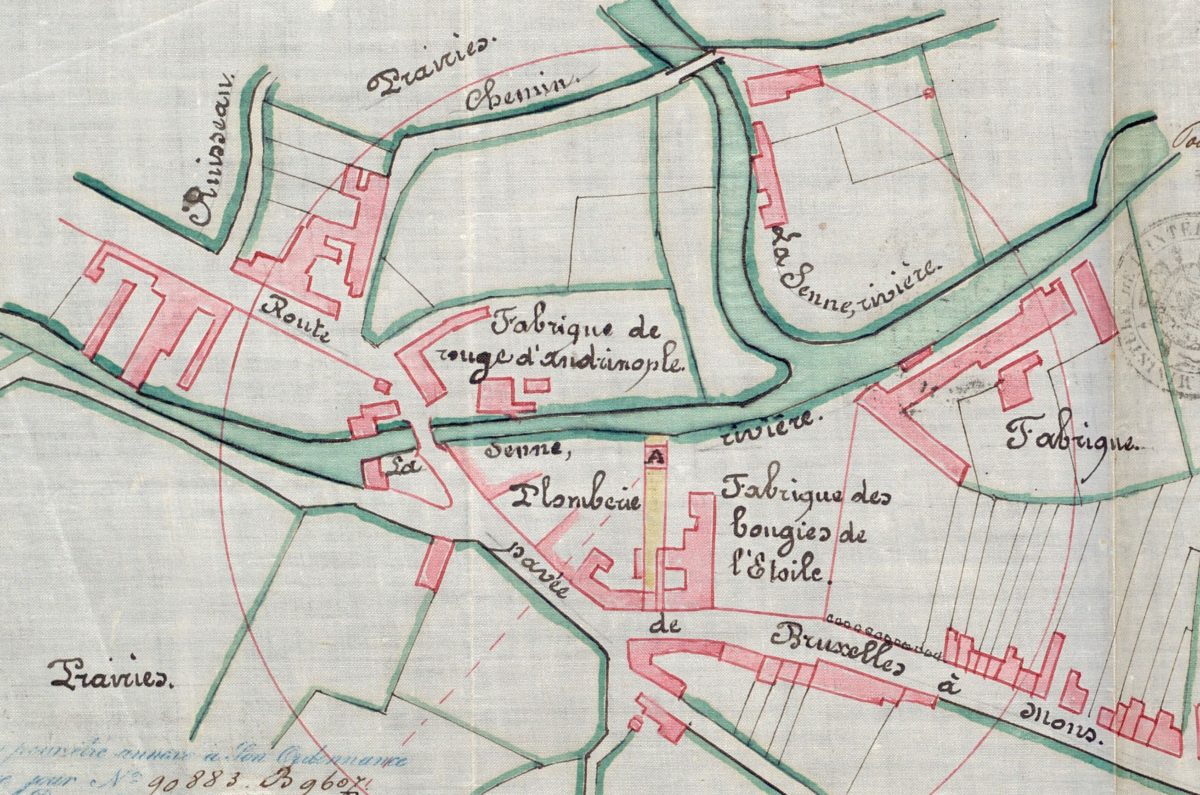

Bruxelles est un marais. Au 13e siècle, c’était un hameau perdu dans le fond humide de la vallée de la Senne. Entretemps, les rivières ont été canalisées puis voûtées, les plaines inondables asséchées pour la culture et puis pour l’habitat, la ville de béton a fini par occuper tout l’espace. Pourtant, le marais est toujours là. La preuve ? Les caves et les chantiers régulièrement inondés. Et la végétation, très spécifique aux zones humides des climats tempérés, qui se développe dès qu’on lui en laisse le temps, dans les zones oubliées, en friche. Le Marais Wiels en est le lieu d’une démonstration vibrante et un modèle pour réfléchir aux relations entre l’eau et la ville.

Ancien chantier inondé puis abandonné pendant des années, ce lieu accueille maintenant une biodiversité animale et végétale remarquable à l’échelle régionale. Il accueille aussi des habitants humains qui y ont fabriqué des cabanes de fortune, ainsi que des graffeur·euses, des dealers, des potagers collectifs, des abeilles, des ruches et leurs humains, des dépôts d’ordures clandestins, des familles en promenade, des naturalistes, des militant·es. Toutes des entités et des pratiques qui ne trouvent pas ou peu de place légitime dans le tissu urbain viennent là s’épancher. Ceci renvoie à un troisième attribut des marécages – après l’omniprésence de l’eau et d’un écosystème adapté – un lieu où le contrôle social se relâche, se dissout, s’enlise.

Dans tout Bruxelles, la force de la ville et la force de l’eau se confrontent et se conjuguent en de multiples configurations. La zone humide contaminée par la ville devient parc d’agrément avec ses étangs décoratifs, qui n’en révèlent pas moins le tracé des anciennes rivières aujourd’hui invisibles. La ville, colonisée par la végétation, laisse passer l’eau dans les anfractuosités du béton. L’expérience urbaine elle-même contredit les définitions rigides, avec ses multiples échanges et fluidités.

Dans leur ouvrage Rendre l’eau à la terre, paru en 2024, Suzanne Husky et Baptiste Morizot opposent à la vision « fluxiste » de l’eau une vision inspirée par les castors. D’un côté l’eau est canalisée, entubée, séparée de son environnement, de l’autre l’eau est ralentie, épanchée et toujours redistribuée à l’ensemble du paysage pour le bénéfice de tous. Ce serait aussi deux manières de se rapporter aux vivants et, avec plus d’audace, de faire société. Bruxelles est un marais devient ainsi un point de départ spéculatif pour penser la ville comme un écosystème boueux et foisonnant et pour faire émerger des possibles politiques.

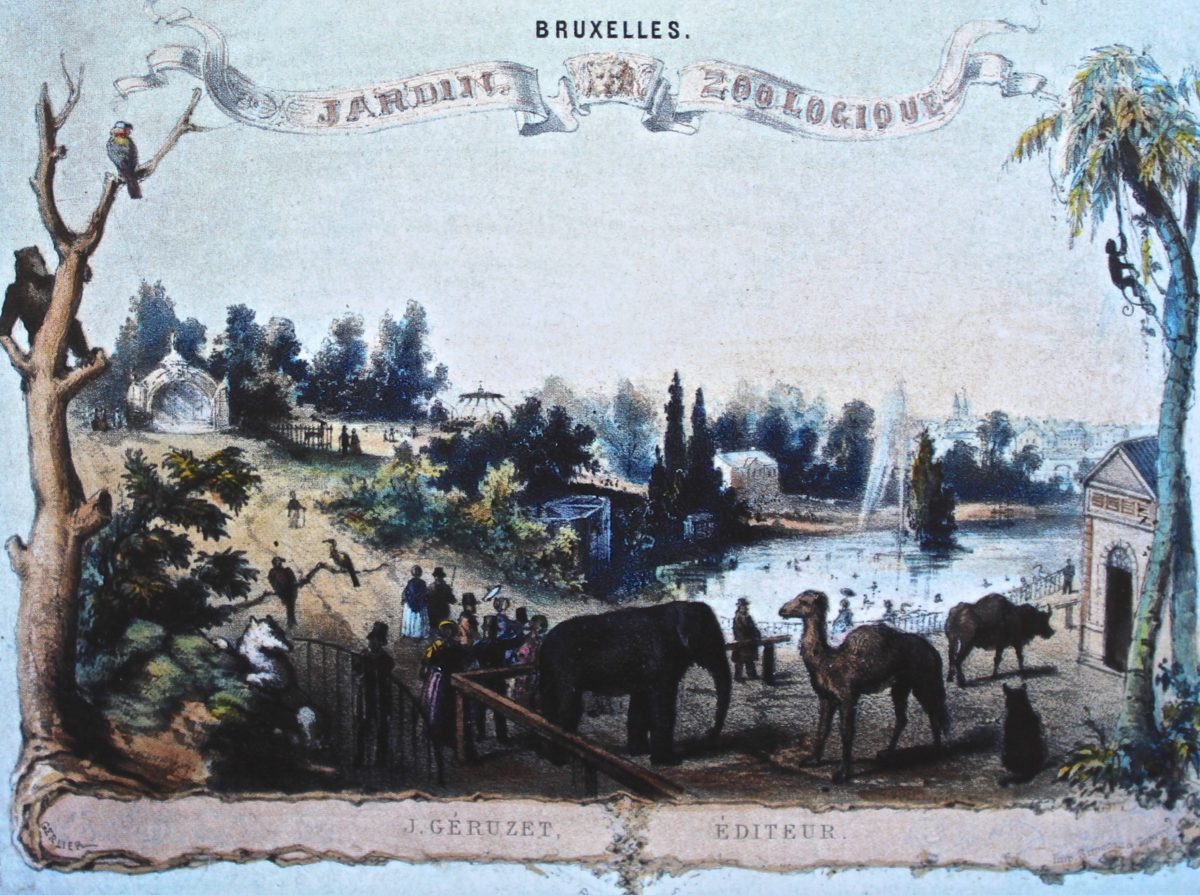

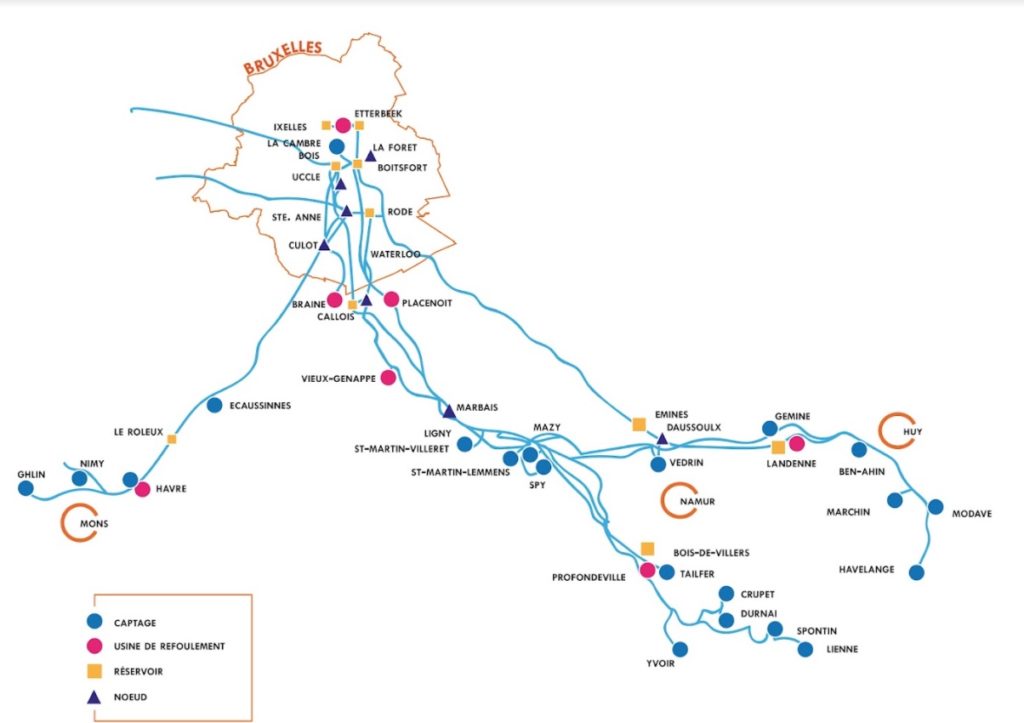

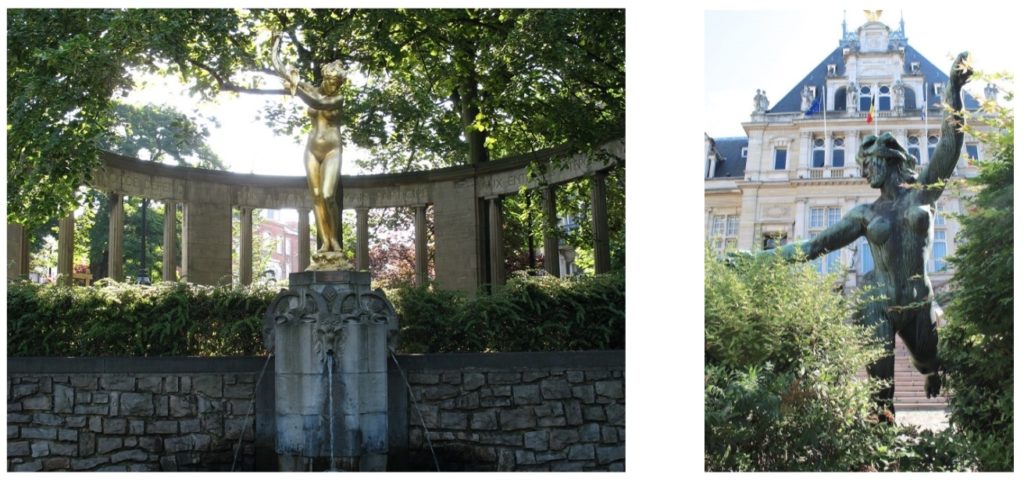

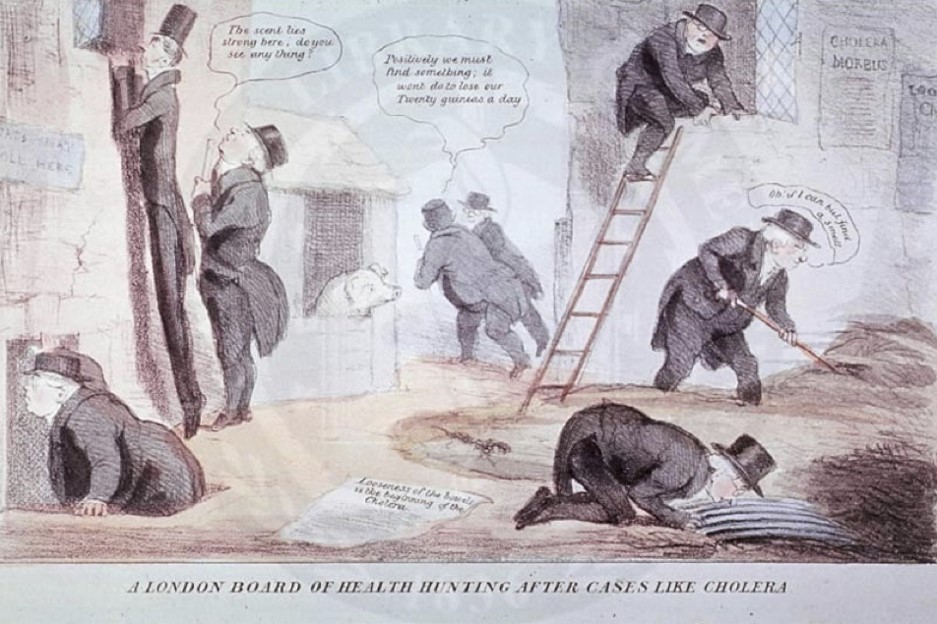

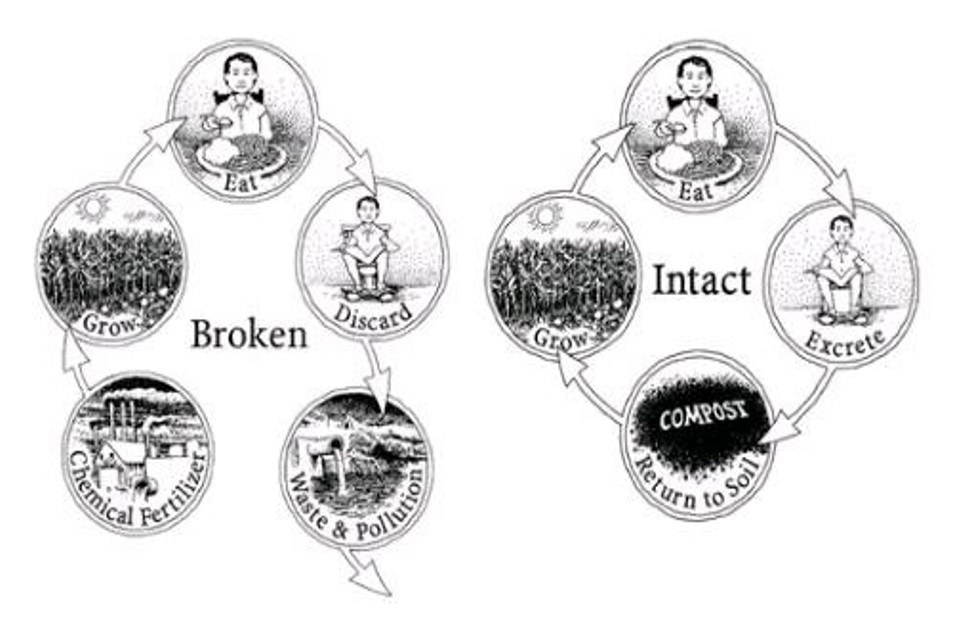

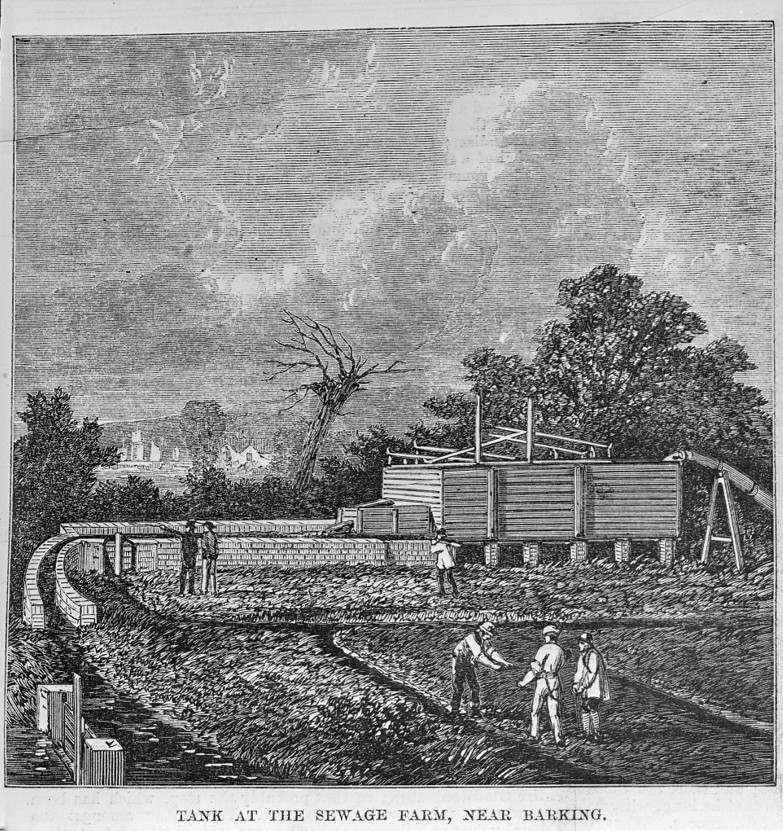

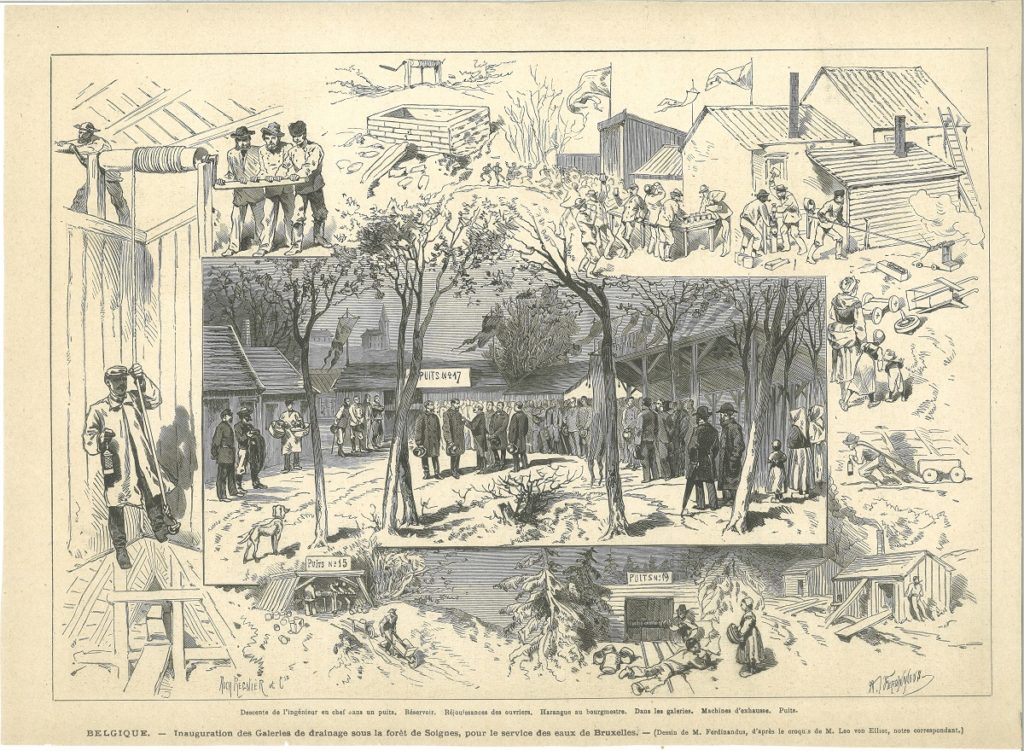

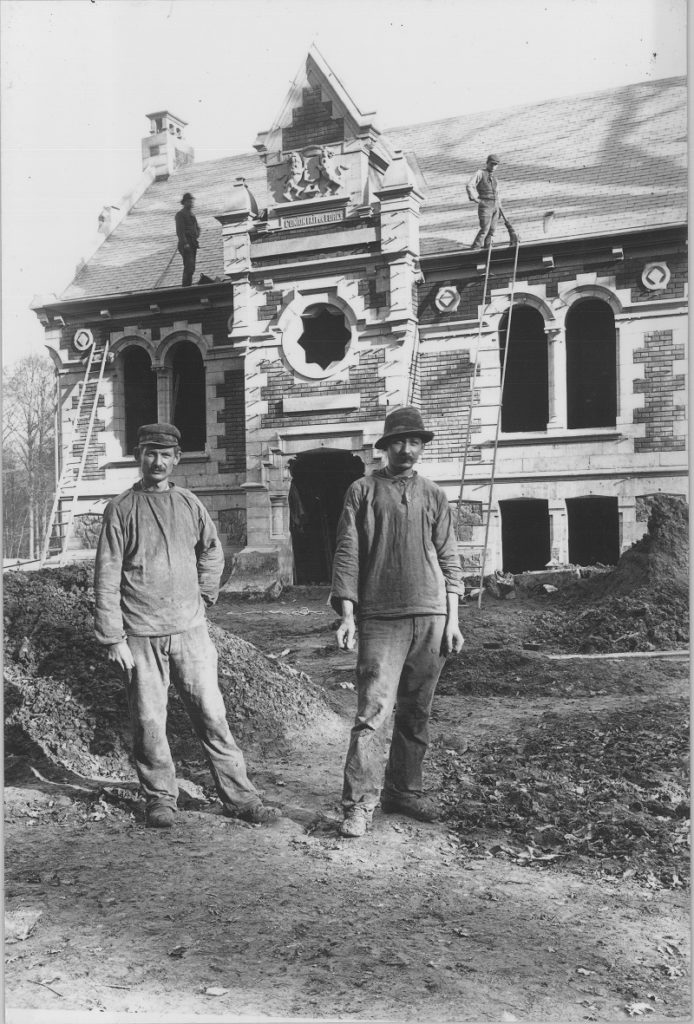

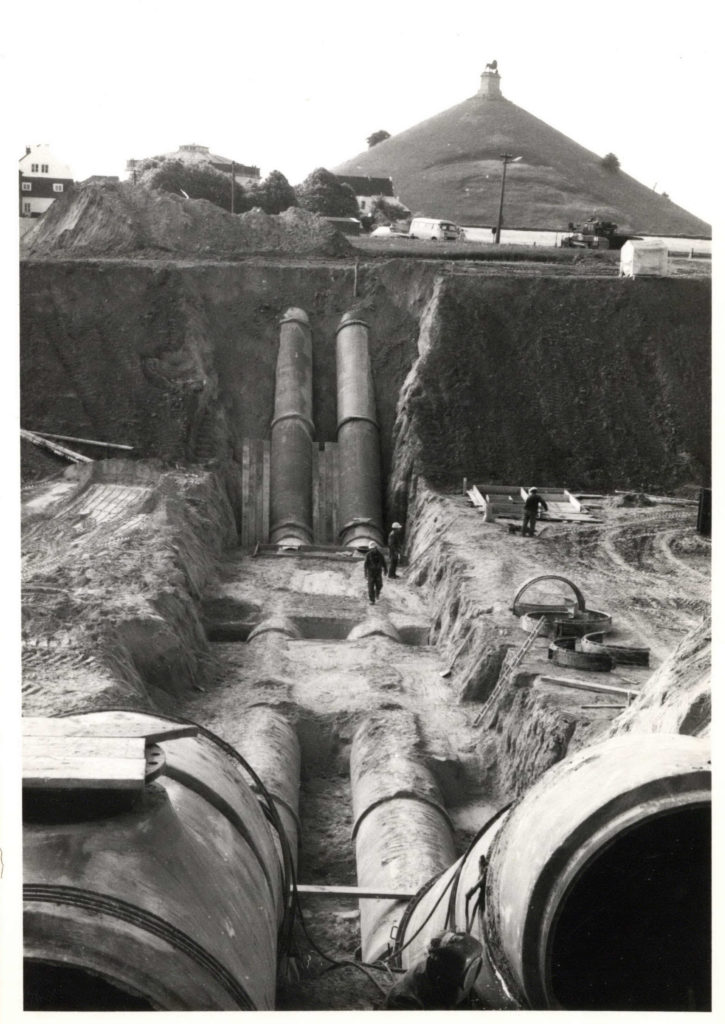

Le centre de documentation de La Fonderie conserve un très grand nombre d’images qui ont trait aux relations multiples qu’entretiennent l’eau et la ville. L’histoire de Bruxelles s’y déploie à travers des images de la Senne, des canaux de Willebroeck et de Charleroi, de ses étangs, de son réseau de distribution des eaux, pour ne citer que quelques exemples. La fourchette historique est large avec une prédominance d’images qui datent du 19e au 20e siècle. Il s’agit de gravures de presse, de dessins techniques, de caricatures, de photographies documentaires. Avec l’aide des archivistes du centre de documentation, Savinien Peeters, Marie-Jo Hernandez et Lætitia Makamisile Lokasa, près de 1000 images ont déjà été sélectionnées, mettant en présence l’eau et ses usagers humains et non-humains, de manière parfois évidente, parfois seulement indicielle.. La complexité foisonnante qui émerge de cet ensemble nous plonge dans le marécage bruxellois et nous donne le matériau d’une histoire à venir.

En partant du Marais Wiels comme modèle à penser une autre manière de faire ville et en se basant sur les images d’archives et sur l’histoire de la construction de Bruxelles, le film The Glowing Part of Yourself se donne pour ambition de raconter une histoire liquide de la ville, d’en explorer les eaux troubles et de la penser en écosystème boueux qui rassemble la plus grande variété possible d’espèces vivantes, humaines et non-humaines.

Biblio-filmographie

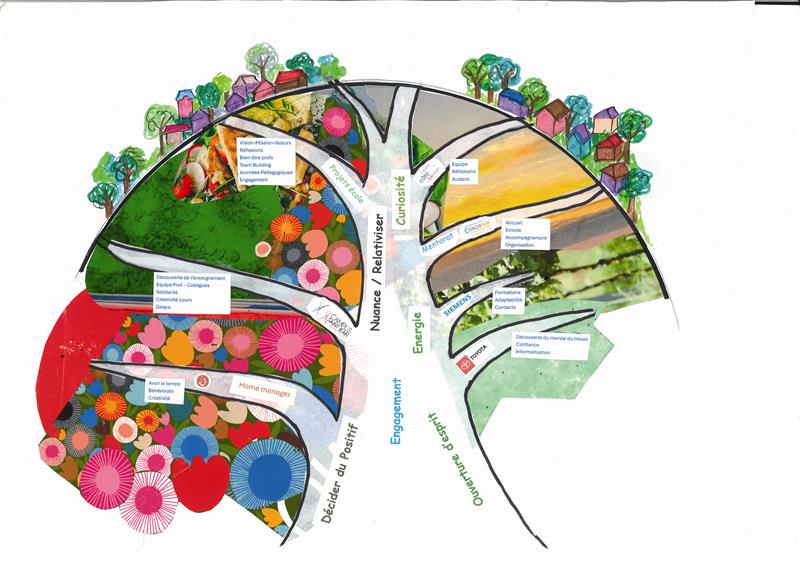

Le projet « Tram 51 ? » réunit des habitant.es de la commune bruxelloise d’Uccle, usager.es du Centre culturel et du CPAS, autour de la réalisation, avec et par elles et eux, d’une carte subjective ayant pour fil rouge l’ancien tracé du Tram 51, un transport en commun qui traversait la ville de part en part et reliait entre eux des quartiers d’une diversité remarquable, représentatifs de Bruxelles. Le projet s’est étalé sur toute l’année 2024. Un mini site web relatant la démarche et portant témoignages du projet par des audio, des visuels et des audiovisuels, a ensuite été mis en ligne.

Une ville est faite de quartiers et les frontières entre ces quartiers sont plus ou moins poreuses. Un transport en commun qui traverse ces quartiers, quels qu’ils soient et quelle que soit leur diversité, constitue un véritable lien entre les habitants de la ville. C’est ce lien qu’explore la publication Tram 51.

La démarche adoptée à Bruxelles par La Fonderie, le Centre Culturel d’Uccle et les publics du Centre Culturel et du CPAS d’Uccle peut être reproduite dans d’autres villes ou avec d’autres publics bruxellois.

La carte subjective, le site web et la fiche d’exploitation de ceux-ci vous proposent d’inviter votre public à créer des liens avec d’autres publics, d’autres institutions, d’autres quartiers.

Infos

Vous trouverez la carte subjective Tram 51 à l’accueil du Musée bruxellois des industries et du travail à partir du 26 mai 2025

La fiche d’exploitation de ces deux outils d’éducation permanente est disponible sur simple demande au service éducation permanente de La Fonderie à partir du 7 juin 2025.

ep@lafonderie.be – 02 413 11 83

Le projet Tram 51 a été coordonné par La Fonderie et le Centre Culturel d’Uccle et a réuni les publics du Centre Culturel et du CPAS d’Uccle.

Nous vous invitons à trente visites découvertes de notre ville, réparties sur trente-cinq dates, tout au long des week-ends de mai à novembre.

Entre nos incontournables, comme « Les métiers et matériaux de l’Art nouveau », et nos nouveautés, telles que « La ceinture ferroviaire ouest de Bruxelles » ou « Quaker House », vous n’aurez que l’embarras du choix pour explorer encore et toujours Bruxelles.

MAI

Dimanche 11 mai : LA COLLÉGIALE DES SAINTS-MICHEL-ET-GUDULE

Samedi 17 mai : LES BIÈRES BRUXELLOISES

Dimanche 18 mai: LES PAVÉS DE BRUXELLES

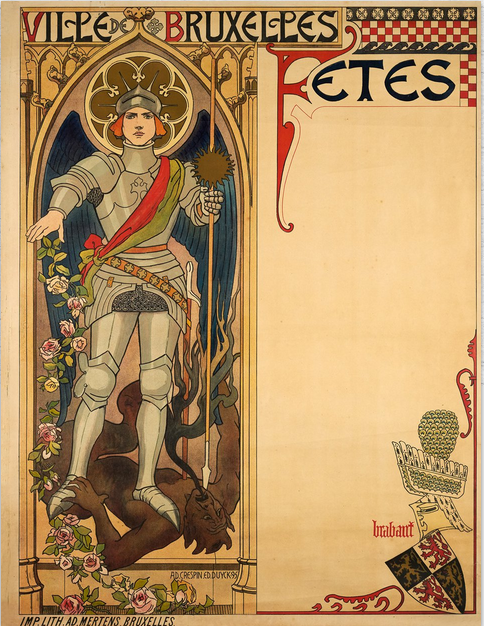

Samedi 24 mai : LA FONDERIE : LA COMPAGNIE DES BRONZES ET L’EXPOSITION MADE IN BRUSSELS

Dimanche 25 mai : LE CIMETIÈRE DE BRUXELLES

Samedi 31 mai: LES MÉTIERS ET MATÉRIAUX DE L’ART NOUVEAU

JUIN

Dimanche 01 juin: LE PETIT SABLON ET SES 48 MÉTIERS

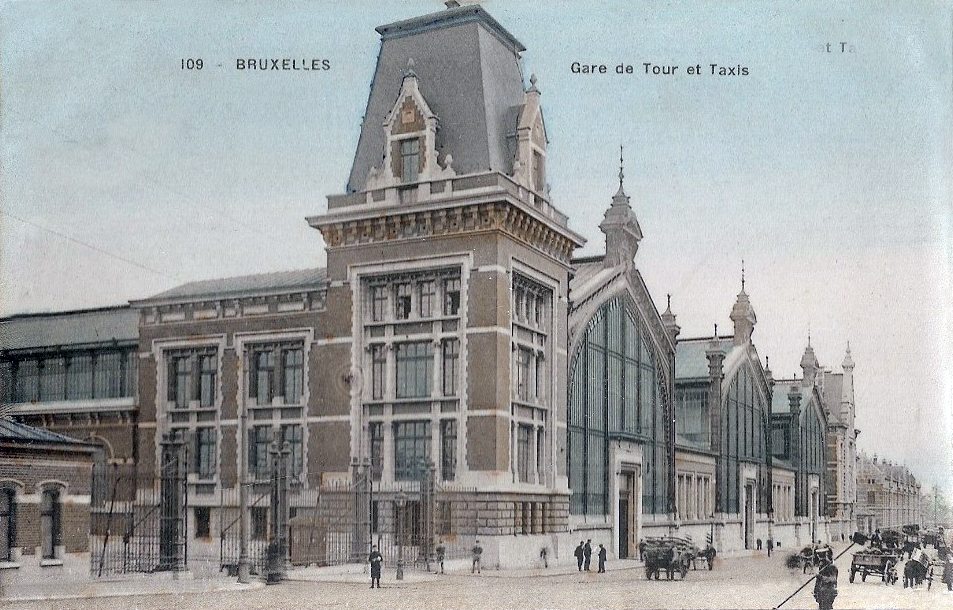

Samedi 7 juin: TOUR & TAXIS, UN PATRIMOINE DE CLASSE MONDIALE

Samedi 14 juin: MOLENBEEK PETIT MANCHESTER

Dimanche 22 juin: LA CEINTURE FERROVIAIRE EST DE BRUXELLES

Samedi 28 juin : LE PASSÉ INDUSTRIEL DU QUARTIER DE LINTHOUT

Dimanche 29 juin: BRUXELLES EST AINSI FÊTE …

JUILLET

Samedi 5 juillet : L’ART NOUVEAU DANS LE PENTAGONE

Dimanche 6 juillet : LE CIMETIÈRE DE MOLENBEEK

Samedi 12 juillet: BOIRE ET MANGER

Dimanche 13 juillet: L’HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL À MOLENBEEK

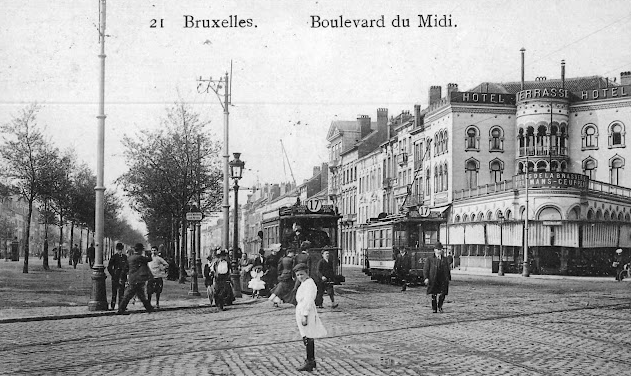

Samedi 19 juillet: LES BOULEVARDS OUVRIERS

AOÛT

Samedi 16 août : TOUR & TAXIS, UN PATRIMOINE DE CLASSE MONDIALE

Dimanche 17 août : LA JONCTION NORD-MIDI

Dimanche 24 août : LES MÉTIERS ET MATÉRIAUX DE L’ART NOUVEAU

Samedi 30 août: ET ON CRÉA LA CITÉ-JARDIN [Nouveauté !]

Dimanche 31 août : DE LA SOIF AU SOULAGEMENT

SEPTEMBRE

Samedi 06 septembre: LE QUARTIER DES FABRIQUES

Dimanche 07 septembre: LE CIMETIÈRE D’IXELLES

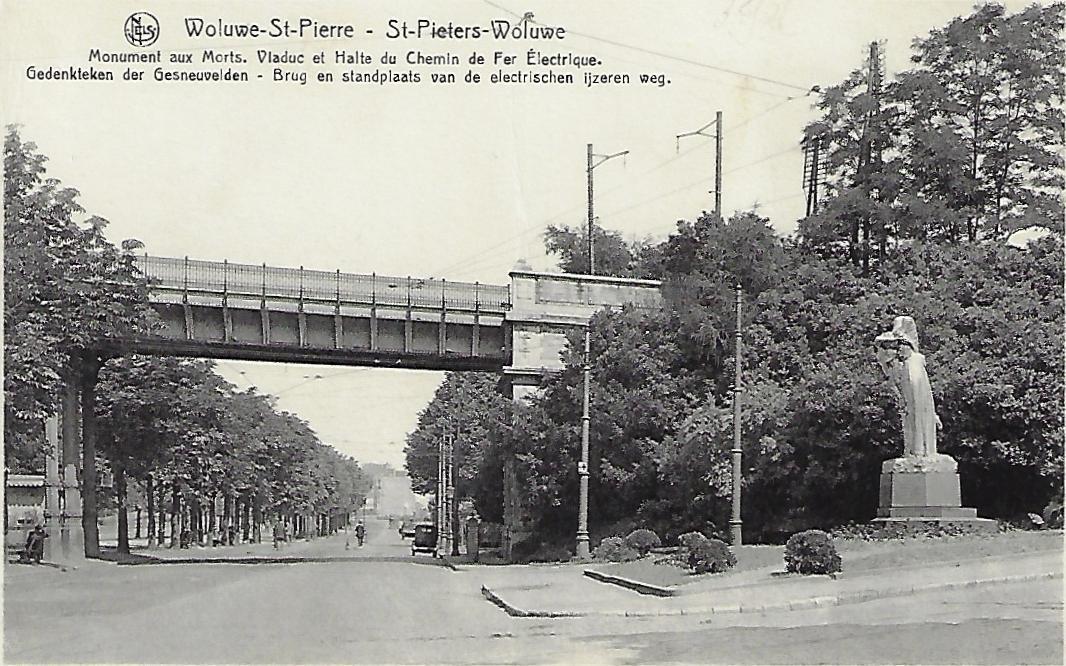

Samedi 13 septembre: SCHAERBEEK INDUSTRIEL

Dimanche 14 septembre: LA CEINTURE FERROVIAIRE OUEST DE BRUXELLES [Nouveauté !]

Samedi 27 septembre: MOLENBEEK PETIT MANCHESTER

OCTOBRE

Samedi 04 octobre: LA FONDERIE

Dimanche 05 octobre: SUR LA ROUTE DE LA LAINE

Samedi 11 octobre: ENTRE INDUSTRIE ET NATURE : SUR LES TRACES DE L’ANCIEN CHEMIN DE FER

Dimanche 19 octobre: LA “HALTE CENTRALE” DE LA JONCTION NORD-MIDI – reporté au dimanche 16 novembre

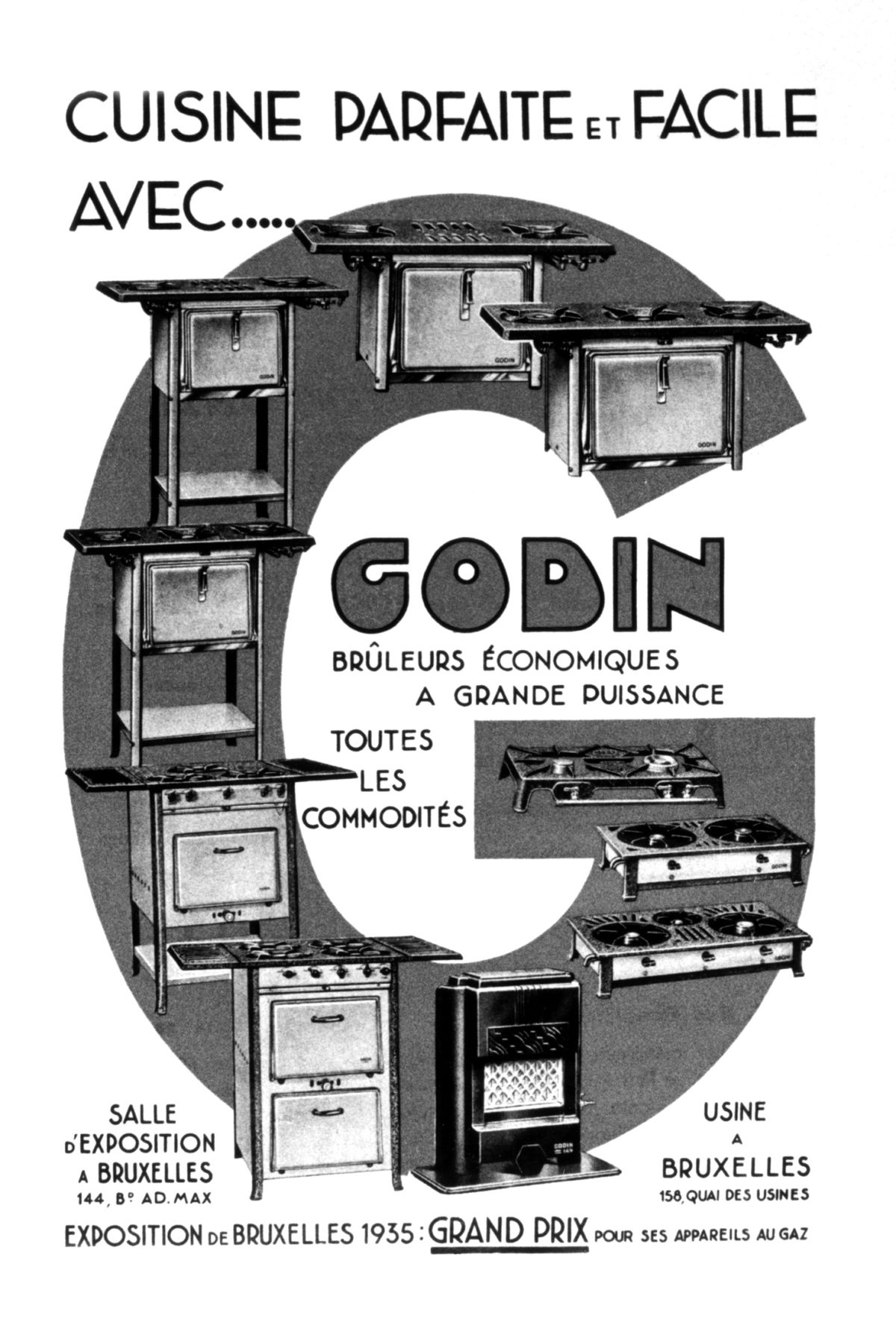

Samedi 25 octobre: DE L’USINE DE GODIN AU CENTRE DOCKS

Dimanche 26 octobre: LES BOULEVARDS OUVRIERS

NOVEMBRE

Samedi 01 novembre : QUAKER HOUSE [Nouveauté !]

Dimanche 09 novembre: L’ÉGLISE DE SAINT JOSSE

Dimanche 16 novembre: LA “HALTE CENTRALE” DE LA JONCTION NORD-MIDI – nouvelle date

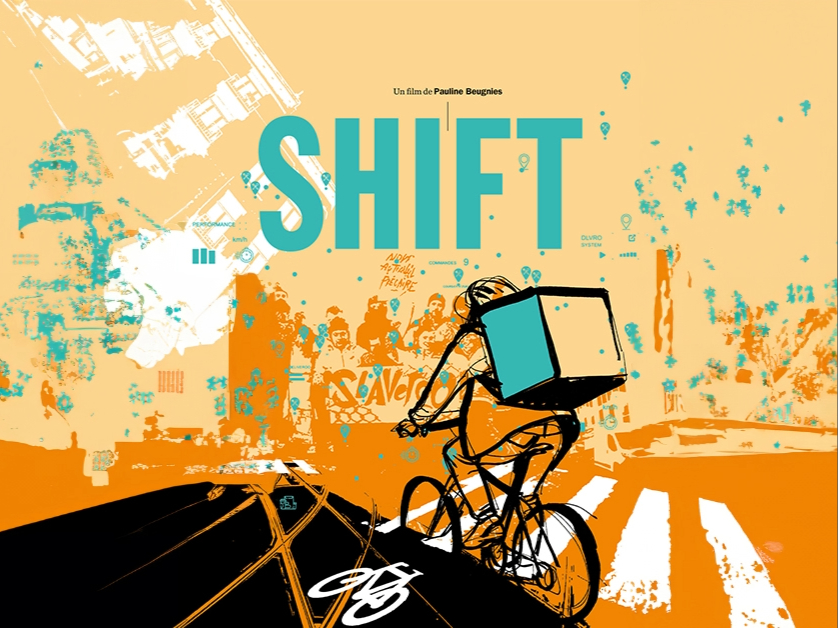

LIVREURS CYCLISTES : EXPLOITATION SANS LIMITE ?

Nous les voyons évoluer dans nos villes depuis une dizaine d’années avec leur sac à dos portant le logo des entreprises multinationales de livraison. Depuis leur apparition, ils font régulièrement la une des journaux, en raison de leurs conditions de travail extrêmement précaires, de leurs grèves, ou encore des procès intentés contre les multinationales qui les emploient.

Ces entreprises, dites de plateformes – car l’organisation du travail y passe essentiellement par des plateformes en ligne – prônent et appliquent un modèle de travail totalement dérégulé, jusqu’à nier être les employeurs des travailleur·euses réalisant les tâches qu’elles distribuent. Malgré des positionnements clairs de diverses instances administratives et surtout des procès gagnés en justice (affirmant qu’un statut de salarié doit être appliqué à ces travailleurs), jusqu’à aujourd’hui rien ne change : leur exploitation semble s’étendre sans limite, y compris judiciaire !

Qu’est-ce qui se cache derrière cette activité ? Sous quels « statuts » travaillent actuellement les livreurs ? Quels sont les risques que les modèles appliqués par ces entreprises font peser sur l’entièreté du monde du travail en Belgique ? Quelles sont les attitudes des autorités politiques face à ces activités en partie illégales ?

Nous ferons le point sur ces questions avec :

Les rendez-vous-débats ont lieu tous les troisièmes mardis du mois chez Zot, la cantine associative de La Fonderie. Un petit bar y est ouvert et il est possible de réserver un sandwich. Chaque séance fait, par ailleurs, l’objet d’un podcast particulier sur Radio Campus, dans l’émission Micro Ouvert.

Documentation : Deliveroo, exploitation sans limite

Sur le site d’une ancienne fonderie d’art qu’elle occupe depuis 1983, La Fonderie est un lieu particulier où l’on apprend, observe, contemple, expérimente, débat, échange, imagine… On y flâne aussi, dans un décor inattendu au creux de la densité urbaine. À la lisière du Pentagone bruxellois et à deux pas du canal, un peu cachée dans les rues du Vieux Molenbeek industriel, La Fonderie-Musée bruxellois des industries et du travail raconte Bruxelles et ses habitants, la ville au travail et au quotidien. Ses actions s’inspirent des patrimoines architecturaux et historiques bruxellois qu’elle met en perspective avec les enjeux humains, sociaux, économiques et urbains actuels.

Au programme jusqu’à la fin de l’année : explorer l’histoire industrielle et sociale de Bruxelles et sa réalité actuelle, expérimenter des pratiques et savoir-faire artistiques et artisanaux, découvrir des créations inspirées par la ville et le travail, participer aux dynamiques culturelles du quartier, s’informer et débattre de droits et de justice sociale, faire la fête aussi…

Et comme à La Fonderie on aime accueillir et déguster, dès le 1er mai s’y ouvre Zot, un café-cantine solidaire, à vocation socio-culturelle et durable. Zot propose une cuisine maison, des ateliers participatifs, des rencontres chaleureuses, des moments festifs.

11.05 — 09.11

SAISON DES PARCOURS DE LA FONDERIE

35 visites guidées en ville sur les traces de l’histoire économique et sociale bruxelloise

JEUDI 1er MAI

FÊTE DU TRAVAIL LANCEMENT DE LA SAISON ET DE ZOT – LA CANTINE ASSOCIATIVE DE LA FONDERIE

SAMEDI 03.05

FÊTE DE L’IRIS avec la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek

MARDI 20.05 ET MARDI 17.06

SANDWICH-CLUB DU MARDI À LA FONDERIE : LES DEUX DERNIERS DÉBATS avec Lire et Écrire Bruxelles et le CSCE (Collectif Solidarité contre l’Exclusion)

12:15 — 13 :45 Deux heures conviviales sur le temps de midi, un sujet de société souvent brûlant, deux invité·es passionnant·es, un débat avec la salle, un sandwich, un café et, plus tard, une retranscription radiophonique sur Radio Campus dans l’émission “Micro ouvert” !

JEUDI 22.05 ET VENDREDI 23.05

AUBERGES EN SCÈNE

JEUDI 05.06 — 18h30

ENQUÊTE SONORE / DOCUMENTAIRE RADIOPHONIQUE “DIFFICILE À AVALER” DE COLIN HORENBEEK ET DIMITRI MERCHIE – écoute et discussion en présence des auteurs et de témoins

Une usine qui disparaît, ça laisse des traces… Les récits d’ouvriers des Forges de Clabecq font écho à la nostalgie d’une époque marquante et à l’histoire d’une lutte inachevée. Depuis 30 ans, “Ceux de Clabecq” attendent des réparations

MARDI 10.06 — 18h30

WORK-IN-PROGRESS FILM THE GLOWING PART OF YOURSELF DE DIEGO THIELEMANS avec le centre de documentation de La Fonderie et l’Atelier Graphoui – projection et présentation

Le film racontera l’histoire de Bruxelles et du marais sur lequel la ville est bâtie en déployant des images d’archives animées de végétaux. La soirée est une halte dans sa création pour partager les documents découverts, projeter les premières images, discuter des prochaines étapes, échanger.

18.06 — 22.06

FESTIVAL DE LA FÊTE DE L’ÉLÉPHANT

Pour la 3e fois, le collectif d’habitant·es de la Fête de l’Éléphant et leurs partenaires organisent un festival artistique, culturel et participatif dans le Parc de La Fonderie, voisin du musée de La Fonderie. C’est l’occasion d’ouvrir les grilles entre les deux sites, tous deux anciennement industriels

21.06 — 29.06

L’ACADÉMIE DES ARTS DE MOLENBEEK

Exposition de fin de cycle des étudiants en sculpture de l’atelier d’Alexis Remacle

21.06 — 29.06

L’ÉCOLE 10, DÉCOUVERTE DU QUARTIER

Petite exposition par les enfants dans le cadre d’un projet PECA réalisé à La Fonderie

DE JUILLET À SEPTEMBRE

LA SAISON DES STAGES D’ART ET D’ARTISANAT À LA FONDERIE

SAMEDIS 24.05 ET 04.10

VISITES GUIDÉES DU SITE ET DU MUSÉE DE LA FONDERIE

DIMANCHE 21.09

HERITAGE DAYS, ART DÉCO, ANNÉES FOLLES, ANNÉES KRACH

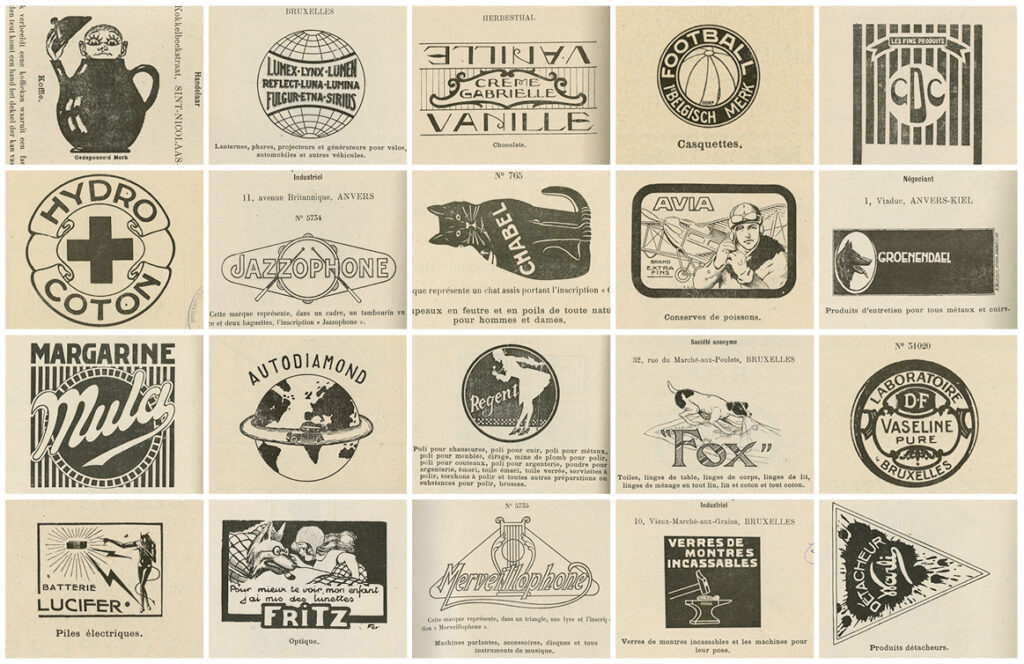

Déposez-moi ce modèle – Et si on parlait aussi des arts industriels des années Art Déco ? La Fonderie sort de ses réserves plusieurs registres et recueils officiels de marques et de modèles déposés au cours des années 1920 par des créateurs industriels au Conseil des Prud’hommes. À partir de ce corpus d’images graphiques et publicitaires, La Fonderie propose un double atelier de sérigraphie et d’emballage pour modèles à déposer. Standing Guide dans le musée, focus Art Déco. 3 parcours en ville : Les cités-jardins de Diongre et de Saulnier, La “Halte Centrale” de la jonction Nord-Midi et Molenbeek-Saint-Jean, entre art et industrie

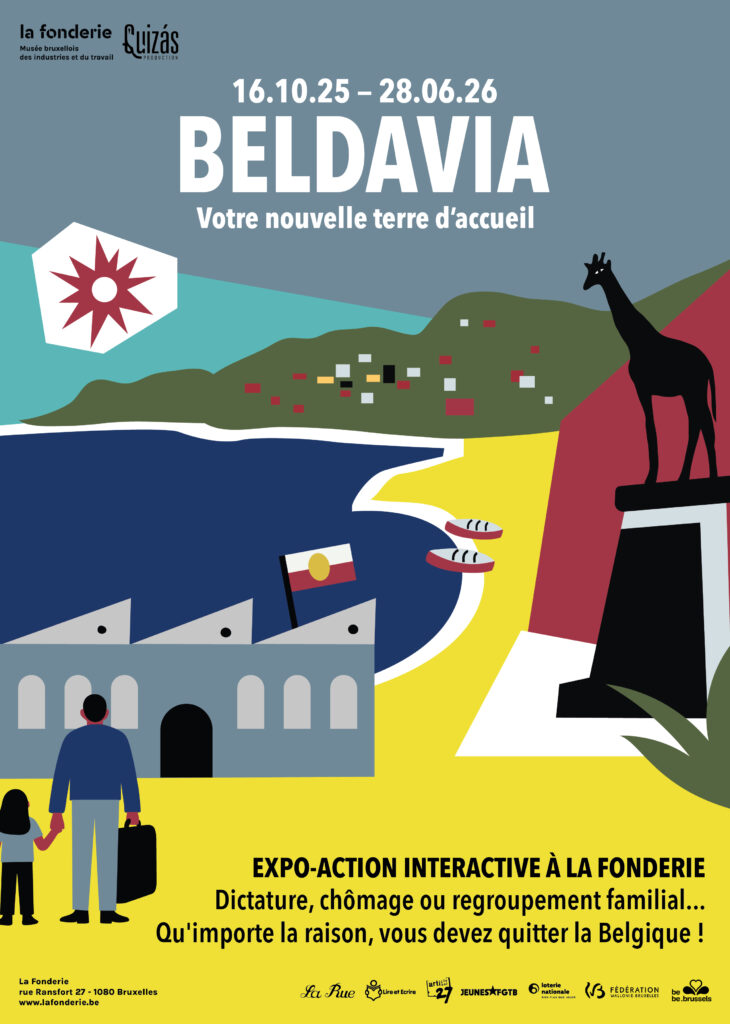

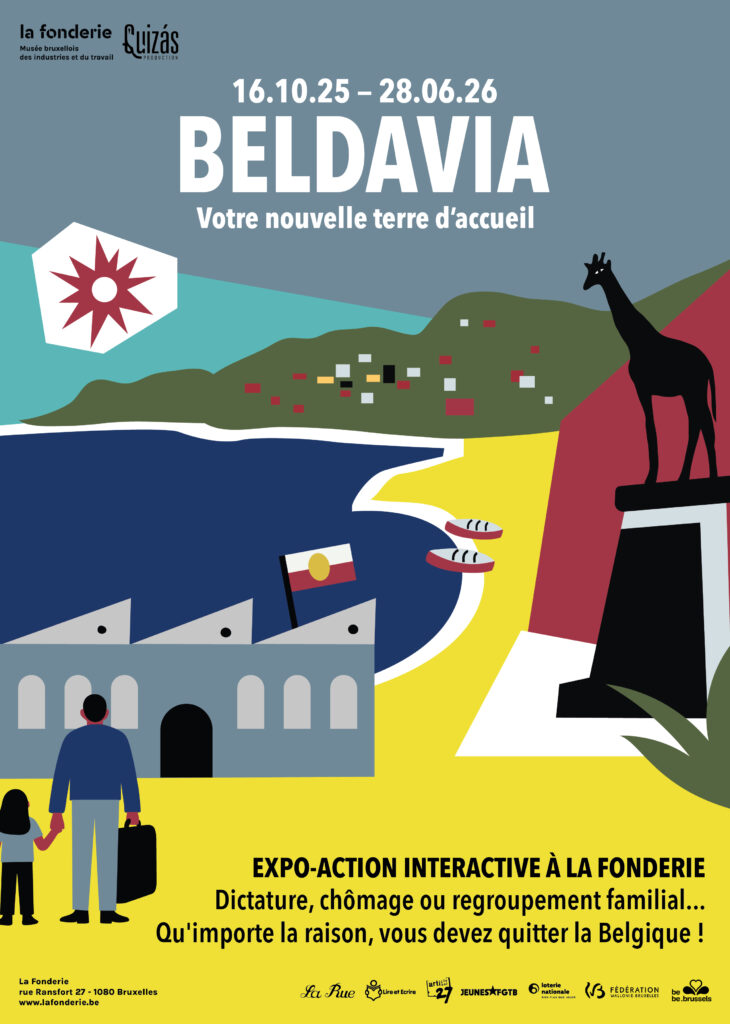

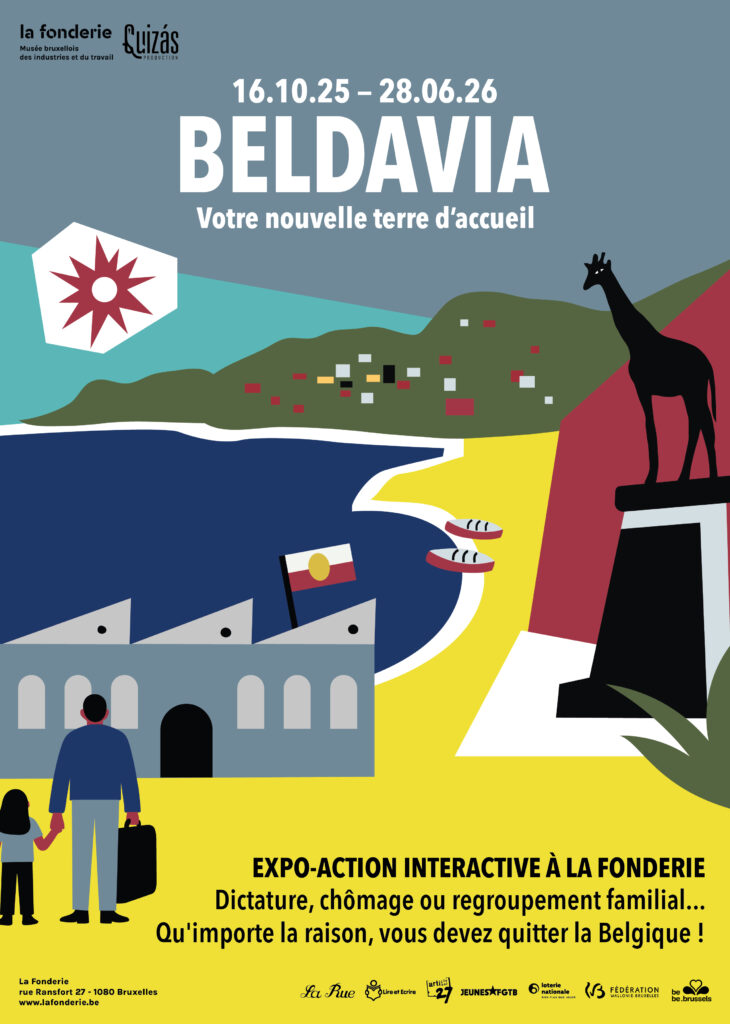

16.10.25 — 28.06.26

BELDAVIA, VOTRE NOUVELLE TERRE D’ACCUEIL !

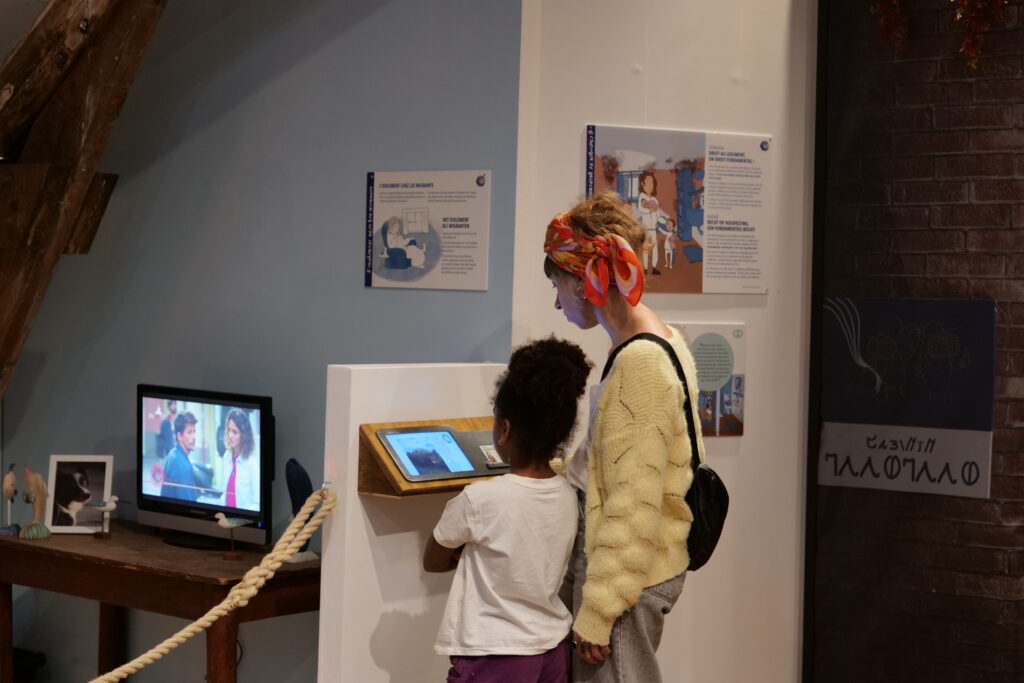

Dictature, chômage ou regroupement familial…, qu’importe la raison, vous devez quitter la Belgique ! Heureusement, la BELDAVIE vous accueille à bras ouverts. Entrez au coeur de ce royaume absurde, imaginaire et déroutant où langue et culture vous échappent. Une expoaction immersive et ludique co-créée avec des apprenant·es en alphabétisation.

Télécharger le programme > ici

Le projet a été fondé par Zottepiste, une ASBL née de la rencontre entre personnes en quête d’un lieu porteur de sens, où elles pourraient travailler dans le respect des autres et de l’environnement. Pourquoi Zottepiste ? Parce qu’ils sont utopistes et un peu foufous, un peu zot quoi !

Derrière ce joyeux nom se cache une volonté de faire exister un modèle de société différent, plus solidaire et plus juste en créant un lieu où l’accessibilité à une nourriture saine, généreuse et savoureuse serait un droit commun fourni par les collectivités.

La cantine ZOT est un endroit où on mange de bons repas à petit prix, dans une ambiance conviviale ! Ici, tout le monde est bienvenu. Il y aura de quoi manger et boire, et surtout, un espace où on peut se retrouver, discuter et passer un moment ensemble.

Au-delà de la restauration, ZOT propose une programmation culturelle désireuse de faire vivre le quartier du canal et soucieuse de partager les valeurs de La Fonderie.

Un petit coup de pouce serait plus que bienvenu pour les aider dans leur installation et permettre à cette belle initiative de prendre vie sur notre site ! Si vous souhaitez les soutenir, vous pouvez contribuer à leur campagne de financement par ici.

Pour en savoir plus sur leur projet et suivre leurs actualités :

Le 1er mai, c’est la Fête du Travail, c’est le renouveau, c’est le mois du muguet… et c’est un jour particulier pour nous à La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail.

Il fait écho à l’histoire de l’ancienne fonderie de la Compagnie des Bronzes dont nous occupons le site et où parfois… résonnent encore les voix des ouvriers, portées par la mémoire des gestes et des machines. Il fait aussi écho aux actions de La Fonderie pour la défense de la mémoire ouvrière et pour la préservation des patrimoines industriel et social bruxellois, ainsi qu’à son engagement dans les luttes urbaines du siècle passé. Au fond, là aussi, des luttes résonnent, encore et toujours…

Et puis, c’est le jour où nous fêtons joyeusement avec vous le lancement de notre programmation, avec cette année le moment tant attendu de l’ouverture de Zot, la nouvelle cantine associative de La Fonderie.

Pour fêter dignement le démarrage de ces nouvelles aventures, la journée sera conviviale, créative, culturelle et gourmande. Dès 10h, la cantine Zot sera ouverte. En début d’après-midi, des ateliers pour les familles et autres groupes commenceront. Il y aura aussi des jeux en extérieur, un peu de cirque, de la musique et des discussions… Vous pourrez réparer ou briquer vos vélos auprès de professionnels avant de vous embarquer en petites boucles vers le patrimoine du petit Manchester. Et vous terminerez la journée avec un podcast inédit et interpellant suivi d’un concert singulier et détonnant.

AU PROGRAMME

10:00 — 22:00 la cantine Zot est ouverte en continu !

Ce samedi 3 mai, pour marquer le 36ᵉ anniversaire de la Région bruxelloise, la Fête de l’Iris débarque à Molenbeek-Saint-Jean !

C’est le moment de (re)découvrir notre commune sous d’autres regards, à travers un bouquet de visites guidées gratuites organisées par la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale de Molenbeek et différents partenaires.

La Fonderie est ravie de proposer pour l’occasion deux parcours guidés extraits de son vaste catalogue:

Et ce n’est pas tout !

De 14h00 à 17h00, c’est à La Fonderie que se tiendra le point d’information molenbeekois de la Fête de l’Iris.

Et comme c’est la fête, notre musée ouvrira ses portes gratuitement à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent découvrir l’histoire économique et sociale de Bruxelles en compagnie d’un guide passionné et passionnant.

En famille ou avec des amis, prenez aussi le temps de profiter des jeux géants répartis dans les différents coins de nos jardins.

Et pour mieux connaître notre quartier, n’hésitez pas à passer chez nos voisins du Café de La Rue (rue de la Colonne 30) ouvert exceptionnellement de 12h à 17h. Dans cet ancien estaminet des années trente conservé dans son ambiance originelle, Marie-Noëlle vous racontera avec plaisir et émotion le rôle que ce lieu a joué dans l’histoire, le développement et l’évolution du Vieux Molenbeek… et de La Fonderie.

Et ce n’est pas encore tout !

Dès 17h00, la musique inondera l’espace de l’ancienne halle de coulée sur notre site.

De 17h00 à 20h00 : concert acoustique au rythme de la musique balkanique, avec Nicolas et Concert Balkan Orchestra.

De 20h00 à ….

Enfin, les gourmands ne seront pas oubliés… Pour assouvir vos petites soifs ou grandes faims, passez par notre nouvelle cantine associative ZOT !

Plus d’informations et programme de la journée ici

En été, plus encore qu’aux autres saisons, La Fonderie est un lieu singulièrement unique, un havre vert où l’on expérimente, on contemple et on déambule. On explore. Les enfants aussi !

Juillet

08.07 — 10.07 Tissage et crochet, avec Elisa Maudoux et Aurore Brun (Robin Hook)

08.07 — 10.07 Relief en bronze (coulée le 3e jour), avec Françoise Gutman

08.07 — 10.07 Des collections, un musée, des histoires, avec Aurélia Pfend

07.07 — 11.07 Découverte et fabrication d’instruments de musique, avec les Jeunesses musicales de Bruxelles [enfants]

12.07 — 13.07 Bleu de travail. De l’usine au magazine de mode, avec Aurore Brun (Robin Hook) [enfants et (grands)-parents]

14.07 — 18.07 Mini Architectures, avec Made in Kit [enfants]

15.07 — 17.07 Tissage artisanal et design textile, avec Elisa Maudoux

Août et septembre

18.08 — 22.08 Gravure, avec Zinaïda Tchelidze (COMPLET)

19.08 — 21.08 Petit volume en bronze (coulée le 3e jour), avec Françoise Gutman (il reste une place !)

23.08 — 24.08 Tissage, vannerie et broderie au lin, avec Lieza Dessein (COMPLET)

23.08 — 24.08 Création de bijoux, avec Sandrine Liégeois et Juliette Capron

26.08 — 29.08 Techniques d’impressions manuelles, avec Made in Kit

26.08 — 28.08 Couture à la machine et à la main, avec Caroline Hélain

30.08 — 31.08 Broderie et passementerie, avec Luisa Laranjo et Ana Silva (COMPLET)

30.08 — 31.08 et 07.09 Sculpture sur pierre, avec David Natidze (COMPLET)

07.09 Moule et “brut de coulée” en bronze, avec Françoise Gutman

26.09 — 27.09 Création de bijoux, avec Sandrine Liégeois et Juliette Capron

28.09 Moule et “brut de coulée” en bronze, avec Françoise Gutman

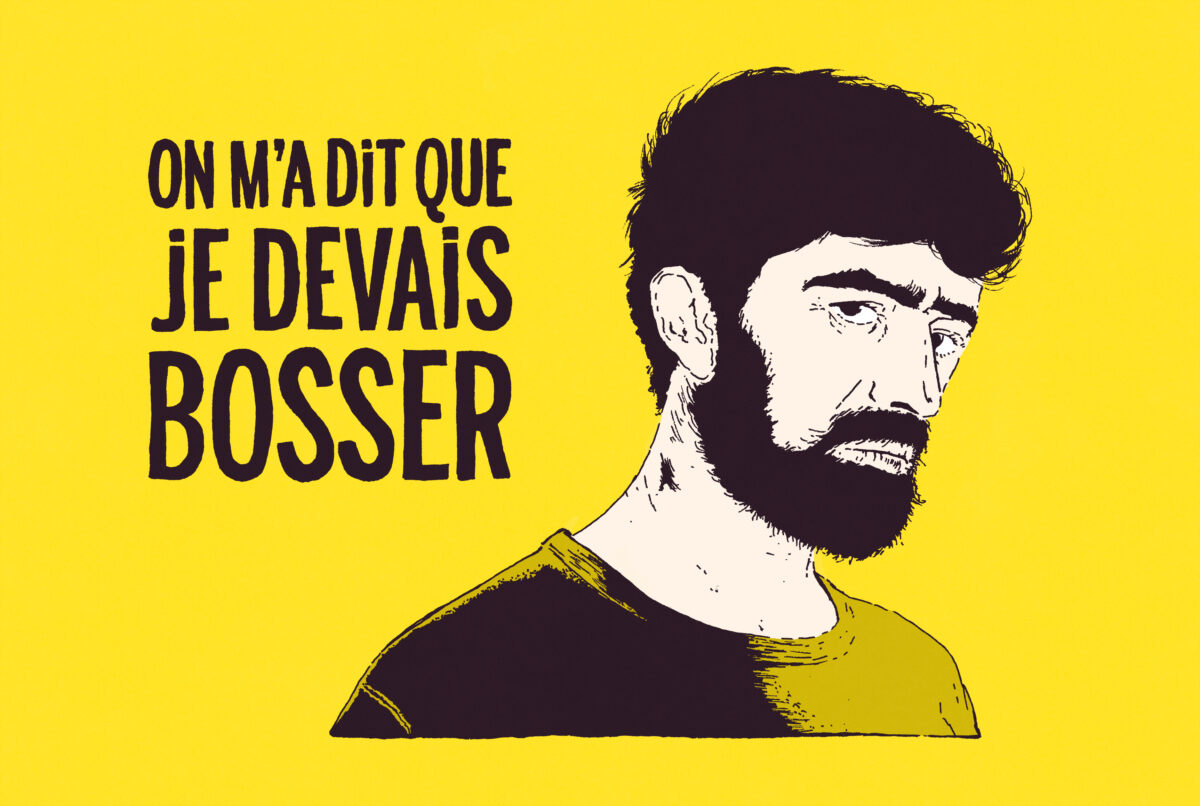

Dictature, chômage ou regroupement familial, qu’importe la raison, vous devez quitter la Belgique ! Heureusement, un pays vous accueille à bras ouverts : la BELDAVIA, un état organisé et absurde à la fois dont vous ne comprenez ni la langue, ni la culture.

Votre objectif sera d’obtenir un précieux permis de séjour et un logement décent en réussissant une série d’épreuves dans un décor original et une ambiance visuelle et sonore inédite… Vous passerez par de nombreuses émotions, de l’espoir au désarroi, de la honte à la joie…

À votre arrivée, vous recevrez une identité fictive : exilé·e pour raison économique, réfugié·e politique ou migrant.e dans le cadre d’un regroupement familial. Dans ce rôle, vous traverserez une série de pièces et vivrez le parcours d’un migrant à la recherche d’un logement décent et abordable. Vous devrez circuler, observer, essayer de raisonner dans un environnement déroutant et décalé, faire des choix via une carte d’accès munie d’une puce électronique et interagir avec divers supports numériques et physiques.

Beldavia est une expo-action produite par Quizas ASBL, créée avec des apprenant·es en alphabétisation de l’ASBL La Rue et présentée en collaboration avec La Fonderie. Elle est inspirée d’expériences réelles vécues par des personnes issues de la migration venues s’installer en Belgique.

> En savoir plus sur la création de l’exposition

L’exposition Beldavia est un outil de sensibilisation et de réflexion critique particulièrement adapté aux élèves du secondaire puisqu’il résonne avec les programmes scolaires de la 1ère à la 6e année.

L’exposition constitue un outil pédagogique transversal qui permet de travailler de manière concrète, critique et participative sur des thématiques essentielles telles que la migration, le droit au logement, l’inclusion sociale et l’engagement citoyen…, à travers différentes matières (sciences sociales, histoire – géographie, étude du milieu, morale et citoyenneté, religion, français, arts plastiques…).

FAMILLES – AMI·ES – SOLO

SORTIES SCOLAIRES

ASSOCIATIONS (Alpha, assistant·es sociaux, etc.)

TEAM BUILDING

Cette technique particulière de création bijoutière à partir d’argile de cuivre ou d’argent, tout en nécessitant patience et habileté, permet à chacun.e de déployer sa créativité pour réaliser un bijou à la fois inventif et personnel. Après une première aventure étonnante l’année dernière, on réitère l’expérience cette année. Au fil des deux jours, les différentes étapes de confection du bijou, de la conception au polissage, seront explorées. Chacun.e sera amené.e à concevoir son prototype puis à modeler ou mouler, texturer, sécher, poncer, cuire, brosser et polir bague, pendentif ou médaillon, dans une atmosphère conviviale.

L’argile métallique est une pâte constituée de particules de cuivre ou d’argent, amalgamées par un liant non toxique. Elle se travaille comme l’argile et, à la cuisson, le liant brûle pour laisser une pièce en cuivre ou en argent véritable. La cuisson est une opération délicate, le risque que les pièces soient endommagées ne peut être totalement exclu.

Les animatrices

Sandrine Liégeois est artiste plasticienne. Elle a cheminé à travers différentes académies, dans des ateliers de peinture, de dessin, de céramique et de techniques pluridisciplinaires. Juliette Capron est assistante sociale, créative et passionnée par l’humain. Ensemble, elles animent des activités créatives au sein de plannings familiaux et dans un atelier situé à Walhain.

| RÉSERVER |

Vous avez réalisé un modèle de fonderie en plâtre, en bois, en plastique ou dans un autre matériau et vous souhaitez le couler en bronze ? Au cours d’une journée, vous avez l’opportunité de réaliser votre moule en sable et d’y couler votre « brut de coulée ». Selon le temps restant après la coulée, vous pourrez envisager la ciselure et la patine de votre objet.

Chaque participant réalise un (seul) moule à partir d’un ou plusieurs châssis. La Fonderie met à votre disposition deux formats de châssis :

– rectangulaire L :40/ l :20/ h :5 cm (pour un bas-relief)

– circulaire D : 15/ h :5 cm (pour un volume plein).

Pour comprendre les possibilités et les contraintes de cette technique, référez-vous au vadémécum du stagiaire pour le bas-relief ou le vadémécum pour le volume plein.

L’animatrice

Françoise Gutman est sculpteuse et céramiste, formée à l’école du 75 et à l’école supérieure des arts plastiques de l’Etat à Mons. Depuis de nombreuses années, elle participe régulièrement à des expositions collectives et personnelles, en Belgique et à l’étranger. Elle est aussi une précieuse animatrice plasticienne attachée aux services éducatifs de plusieurs institutions muséales. Depuis bientôt 10 ans, elle accompagne nos projets qui intègrent la fonte du métal.

| RÉSERVER |

Vous avez réalisé un modèle de fonderie en plâtre, en bois, en plastique ou dans un autre matériau et vous souhaitez le couler en bronze ? Au cours d’une journée, vous avez l’opportunité de réaliser votre moule en sable et d’y couler votre « brut de coulée ». Selon le temps restant après la coulée, vous pourrez envisager la ciselure et la patine de votre objet.

Chaque participant réalise un (seul) moule à partir d’un ou plusieurs châssis. La Fonderie met à votre disposition deux formats de châssis :

– rectangulaire L :40/ l :20/ h :5 cm (pour un bas-relief)

– circulaire D : 15/ h :5 cm (pour un volume plein).

Pour comprendre les possibilités et les contraintes de cette technique, référez-vous au vadémécum du stagiaire pour le bas-relief ou le vadémécum pour le volume plein.

L’animatrice

Françoise Gutman est sculpteuse et céramiste, formée à l’école du 75 et à l’école supérieure des arts plastiques de l’Etat à Mons. Depuis de nombreuses années, elle participe régulièrement à des expositions collectives et personnelles, en Belgique et à l’étranger. Elle est aussi une précieuse animatrice plasticienne attachée aux services éducatifs de plusieurs institutions muséales. Depuis bientôt 10 ans, elle accompagne nos projets qui intègrent la fonte du métal.

| RÉSERVER |

Un coup de chasse percutée à la massette pour dégrossir la pierre… Bauw, bauw, bauw Un pic pour aplanir sa face … clic clic clic clic Un ciseau pour tailler les évidements, les moulures… Wizzzz wizzzz wizzzz wizzzzzzzzz Une gouge pour révéler la délicatesse d’un drapé ou d’une boucle de pierre…. Chssssi chssssi chsssssiiiii ……. Et bien d’autres gestes, d’autre outils, d’autres sonorités pour apprivoiser le langage des pierres et perfectionner celui de Shakespeare !

Une expérience unique à vivre en plein-air sur le site de l’ancienne fonderie d’art avec David Natidze : un artiste à la fois sensible et rigoureux qui, au-delà de sa création personnelle, collabore fréquemment à des chantiers de restauration tels que celui des statues de la Grand-Place ou de la Cathédrale Saint-Michel et Gudule à Bruxelles. Ce stage s’adresse aussi bien aux débutant.es qu’aux personnes expérimentées. Il est conçu pour que chacun.e reçoive une attention et des commentaires personnalisés, tout en abordant les principes fondamentaux de la sculpture et l’utilisation de divers outils, techniques et matériaux. Chacun.e partira d’un bloc de calcaire tendre pour réaliser son projet. La longue et double expérience de David Natidze en tant que sculpteur et comme restaurateur garantit un apprentissage technique rigoureux tout en favorisant l’expressivité de chacun.e.

L’anglais sera la langue de communication principale durant le stage

L’animateur

David Natidze a grandi à Tbilisi en Géorgie. Après avoir obtenu son diplôme de sculpture à l’Académie des Beaux-Arts, il s’installe en Belgique où il poursuit sa formation de sculpteur à l’Académie royale des Beaux-Arts d’Anvers. Dès 1996, il participe à la rénovation des statues de la gare de Louvain. Depuis, il a enchainé les grands chantiers de restauration à Bruxelles et en Flandre. On le croise régulièrement dans des symposiums et expositions d’art, collectives et personnelles. Ses sculptures sont des représentations d’objets et de formes tirées de son environnement personnel dont, par-delà les formes, il interroge les sentiments, les sensations, les sous-entendus et les arrière-pensées.

| RÉSERVER |

Depuis le mois d’avril, Lieza Dessein cultive une parcelle de lin à La Fonderie, dans le cadre dans le cadre du “linen project” développé par le musée du Textile de Courtrai. Cette exploration des aléas de la culture du lin ravive l’histoire oubliée de son exploitation surtout pour ses fibres pour la production textile aux 19e et 20e siècle aux Pays-Bas, en Belgique et en France. C’est également l’opportunité de proposer deux jours de création artistique autour du lin et d’autres fibres naturelles simples en explorant des techniques telles que la vannerie, la broderie et le tissage. Vous y explorerez notamment une technique de vannerie en spirale. Cet atelier convivial et accessible s’adresse tant aux personnes débutantes qu’à celles plus expérimentées. Chacun.e repart avec ses productions et les connaissances techniques suffisantes pour poursuivre son travail créatif chez soi.

L’animatrice

Lieza Dessein réinvestit des techniques artisanales historiquement genrées en les détournant de leurs origines domestiques et décoratives. Son travail oscille entre la minutie du fait main et l’expérimentation numérique, révélant la complexité et la résilience de ces pratiques dites de culture « mineure ». En traduisant des formes ornementales en gestes sculpturaux, elle interroge la manière dont l’artisanat peut dépasser ses limites historiques et revendiquer une place dans l’art contemporain. Sa pratique rend hommage aux histoires invisibles du travail des femmes, en positionnant les arts décoratifs comme des vecteurs essentiels de mémoire et d’identité culturelle.

| RÉSERVER |

Deux journées particulières qui célèbrent le patrimoine à travers des travaux d’aiguille. Un premier jour pour s’immerger dans le monde diversifié des techniques de broderie. De dessins simples en motifs intemporels, cet atelier croise l’apprentissage de points et gestes et la beauté des savoir-faire transmis de génération en génération. On y explore comment, grâce à la broderie, réparer, upcycler, rehausser et singulariser nos textiles ; chaque point contribuant à la réutilisation et au renouvellement du tissu ! Un autre jour pour découvrir l’art de la passementerie éco-responsable. Vous feriez bien quelques cordons, tresses ou franges ? A moins que vous préfèreriez confectionner l’un ou l’autre feston, ruban ou pompons. Pas plus de 30 cm à chaque fois mais quelques centimètres qui peuvent rendre à jamais vos vêtements ou vos tissus d’ameublement absolument uniques ! Un voyage à la fois fantaisiste, pratique et familier, où la créativité rencontre le savoir-faire artisanal et se conjugue à la durabilité.

Les animatrices

Artiste textile d’origine portugaise, Luisa Laranjo vit actuellement en Belgique. Son parcours artistique allie maîtrise autodidacte et formation formelle acquise à la Royal School of Needlework. Ses créations embrassent tendrement la fragilité des imperfections humaines trouvant la beauté dans les détails délicats, insolites ou inattendus. Luisa anime de nombreux ateliers où elle allie savoir-faire artisanaux et modernité en recourant à des matériaux recyclés.

Ana Silva – Atelier Chic & Tchack – est formée en psychologie et anime des ateliers couture, crochet et macramé depuis 2018. Au-delà̀ de l’apprentissage des techniques, c’est la rencontre, la convivialité́ et la solidarité́ ainsi que le respect du rythme de chacun.e qui importent. Chic & Tchack développe, en outre, une philosophie de réutilisation, de recyclage, de réparation et de réduction des déchets.

| RÉSERVER |

Vous aimez raccommoder, ravauder ou rapiécer vos textiles, en maniant l’aiguille et le fil à la main ? Vous avez toujours rêvé manipuler avec adresse et efficacité la canette, le volant ou le releveur de fil sans savoir comment se confronter à la machine : ce stage est pour vous ! Cette année, l’atelier prend particulièrement le chemin des réparations, des transformations, des customisations qui rajeunissent d’anciens textiles. Apportez donc vos tissus inutilisés ou vos vêtements et accessoires à réparer. Tous les points sont permis ! Qu’ils soient droits, invisibles ou en zig zag, ne passez pas à côté du chas de l’aiguille et venez donc revigorer vos vêtements ou créer ces petites confections qui vous manquent : poches et pochettes en tout genre, manches, doublures et autres inventions.

L’animatrice

A la fois plasticienne, dessinatrice et brodeuse, Caroline Hélain reçoit dans son atelier depuis plus de vingt ans, enfants et adultes pour des sessions de dessin, broderie ou couture.

| RÉSERVER |

Nous partirons d’une exploration sensible, graphique et poétique de la collection de la Fonderie, ses machines et ses objets, ses cartes et ses mécanismes, afin d’identifier ce qui nous inspire et nous touche. Nous jouerons ensuite à en extraire des images pour les déployer à travers trois techniques d’impression : la gravure sur gomme, la gravure sur tetrapak et le cyanotype. L’imagination et la créativité des participant.es sont conviés ! Quatre jours graphiques entre images et imaginaires du musée, au bout desquels chacun.e repart avec ses productions et les connaissances techniques suffisantes pour reproduire les procédés d’impression chez soi.

La gravure sur gomme permet de créer des tampons. L’encrage et les impressions multiples permettent de jouer avec subtilité de ce médium facile d’accès.

La gravure sur tetrapak est une technique de gravure en taille douce qui permet de travailler les détails et de réaliser des impressions délicates.

Le cyanoptype est un procédé photographique ancien grâce auquel on obtient des images en négatif bleu de Prusse. Cette technique initie au procédé « magique » de la photographie et offre un résultat immédiat.

L’animatrice et l’animateur

Anaïs Caillat et Mathieu Lauwers de l’asbl Made in Kit

MADE iN KiT est un espace de création bruxellois basé sur le graphisme participatif et le do-it-yourself. On y amène ses rêves, ses projets, ses envies, sa créativité, ses compétences. On y trouve, pour leur donner forme, une grande boite à outils dans laquelle on puise la formule la plus adaptée à ses besoins : des stages et animations pour petits et grands qui explorent de façon ludique des techniques de création liées au papier et des formations sur des questions techniques ou artistiques, de conception ou de production. Et puis d’autres choses encore, graphiques ou scénographiques, à la demande ou juste par plaisir.

| RÉSERVER |

Cette technique particulière de création bijoutière à partir d’argile de cuivre ou d’argent, tout en nécessitant patience et habileté, permet à chacun.e de déployer sa créativité pour réaliser un bijou à la fois inventif et personnel. Après une première aventure étonnante l’année dernière, on réitère l’expérience cette année. Au fil des deux jours, les différentes étapes de confection du bijou, de la conception au polissage, seront explorées. Chacun.e sera amené.e à concevoir son prototype puis à modeler ou mouler, texturer, sécher, poncer, cuire, brosser et polir bague, pendentif ou médaillon, dans une atmosphère conviviale.

L’argile métallique est une pâte constituée de particules de cuivre ou d’argent, amalgamées par un liant non toxique. Elle se travaille comme l’argile et, à la cuisson, le liant brûle pour laisser une pièce en cuivre ou en argent véritable. La cuisson est une opération délicate, le risque que les pièces soient endommagées ne peut être totalement exclu.

Les animatrices

Sandrine Liégeois est artiste plasticienne. Elle a cheminé à travers différentes académies, dans des ateliers de peinture, de dessin, de céramique et de techniques pluridisciplinaires. Juliette Capron est assistante sociale, créative et passionnée par l’humain. Ensemble, elles animent des activités créatives au sein de plannings familiaux et dans un atelier situé à Walhain.

| RÉSERVER |

Entre les murs de l’ancienne halle de coulée, il s’agit d’une invitation à expérimenter les différentes étapes de la fonte au sable, une technique beaucoup utilisée par La Compagnie des Bronzes en ses années prestigieuses, et encore régulièrement dans certaines fonderies d’art actuelles. Chaque projet commence par l’esquisse et sa transposition en un modelage de terre. Ensuite, il faudra tirer parti de la malléabilité du sable pour réaliser un moulage à partir de l’empreinte d’un modèle en plâtre, lui-même réalisé à partir de l’empreinte du premier modelage en terre… Le stage permet d’explorer, en trois jours intenses, l’enchaînement des différentes phases du processus, à la fois artisanal et industriel, jusqu’au moule en sable apte à recevoir le bronze en fusion. La dernière après-midi sera consacrée au finissage de l’objet coulé, avec la ciselure et la patine.

L’animatrice

Françoise Gutman est sculpteuse et céramiste, formée à l’école du 75 et à l’école supérieure des arts plastiques de l’Etat à Mons. Depuis de nombreuses années, elle participe régulièrement à des expositions collectives et personnelles, en Belgique et à l’étranger. Elle est aussi une précieuse animatrice plasticienne attachée aux services éducatifs de plusieurs institutions muséales. Depuis bientôt 10 ans, elle accompagne nos projets qui intègrent la fonte du métal.

| RÉSERVER |

Cet atelier propose d’explorer l’art très graphique de la gravure en enchevêtrant plusieurs pratiques d’impression. Nous commencerons avec la photocopieuse, afin de révéler de nouvelles perspectives d’une image, via l’agrandissement. Travaillée ensuite à la xylogravure, l’image prendra encore une autre apparence, une autre teneur. Le support de bois gravé sera ensuite soumis à la technique de l’estampe avec un transfert à l’encre de Chine sur papier de soie, manuellement. Enfin, grâce au marouflage, un jeu de fonds et de surfaces viendra encore donner de l’épaisseur à l’image. Au fil des quatre journées, l’image évoluera au rythme des gestes, passant par des procédés anciens et des techniques contemporaines.

L’animatrice

Zinaïda Tchelidze est une artiste et enseignante. Elle travaille principalement la sculpture et l’installation, en s’intéressant aux aspects performatifs de l’échange et du partage. Elle explore des gestes récurrents qu’elle tisse à travers ses installations pour interroger les contraintes spatiales, les notions de collectivité et d’isolement. Dans le cadre de sa pratique collaborative, elle travaille avec des artisans, des scientifiques et des artistes afin de tester les frontières entre créativité et (non)savoir.

| RÉSERVER |

Cette immersion dans le textile est l’opportunité de se familiariser avec les divers points et techniques de la tapisserie sur cadre. A partir de fils de toutes textures, de chutes de tissus et de vieux vêtements, chacun.e est amené.e à créer une nouvelle pièce originale, totalement personnalisée et 100% récup ! De fil en aiguille, nous explorerons le patrimoine matériel et les savoir-faire artisanaux lié au design textile d’hier et d’aujourd’hui : l’occasion d’approcher l’étonnante créativité déployée entre les fils de trame et de chaine, à l’aide d’exemples et d’expérimentations.

Vous avez un vêtement dont vous aimez la couleur ou les motifs mais que vous ne mettez plus car il est devenu trop petit, troué, abîmé ? Un foulard ou un tissu dont vous ne savez que faire ? Amenez-les, nous allons les transformer en matière première pour les intégrer dans un tissage que vous allez entièrement réaliser.

L’animatrice

Elisa Maudoux est designer textile. Elle est aussi co-fondatrice de l’ASBL Textilarium et professeure à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège en création textile. Le textile est son laboratoire de recherche, son lieu d’exploration, son champ de création…

| RÉSERVER |

En avant pour explorer le quartier de La Fonderie, s’en inspirer et créer ses propres constructions ! Les bâtiments industriels, les abords et les bords du canal, les rues et les jardins, les parcs et les places seront le terrain d’observation d’une bande de joyeux constructeurs. Ensuite, en assemblant des blocs de lego, en crayonnant ou composant avec du carton ; ils joueront avec les formes, les couleurs et les matériaux pour imaginer une ribambelle d’édifices, de fabriques et d’abris étonnants. Nous rencontrerons quelques grands architectes, découvrirons leurs univers, et à notre tour, nous inventerons des projets fous : des maisons faites uniquement de fenêtres avec des forêts sur les toits, pourquoi pas ! En maquette ou en dessin, équipés de ciseaux, de colle et de pinceaux, nous allons réinventer la ville. Architecte en herbe ou bâtisseur de cabanes, doux rêveur ou créateur fada, que les enfants nous rejoignent pour une semaine de chantier créatif !

Les animateur et animatrice

Mathieu Lauwers et Ninon Leclercq de l’asbl Made in Kit

MADE iN KiT est un espace de création bruxellois basé sur le graphisme participatif et le do-it-yourself. On y amène ses rêves, ses projets, ses envies, sa créativité, ses compétences. On y trouve, pour leur donner forme, une grande boite à outils dans laquelle on puise la formule la plus adaptée à ses besoins : des stages et animations pour petits et grands qui explorent de façon ludique des techniques de création liées au papier et des formations sur des questions techniques ou artistiques, de conception ou de production. Et puis d’autres choses encore, graphiques ou scénographiques, à la demande ou juste par plaisir.

| RÉSERVER |

Mais pourquoi donc porter du bleu pour travailler ? Beaucoup de nos vêtements proviennent du monde du travail. Nous les avons adoptés, nous les aimons même, comme ces bonnes vieilles salopettes en toile bleue ! C’est la révolution industrielle qui amène la conception du vêtement de travail. Au début il s’agit d’une blouse grise ou noire pour se protéger des salissures. Ensuite ce sera une veste et un pantalon bleus à la fois solides, confortables, facilement lavables et avec des poches pour ranger les outils. Progressivement, le bleu symbolise le monde ouvrier. Dans la peau des travailleurs par le biais du vêtement, les enfants et leurs parents ou grands-parents en décortiqueront les nuances et les filiations avec le monde du travail, au travers de quelques techniques artistiques dont le dessin de mode. Ils seront amenés à créer des matières de bleu différentes selon les techniques et les papiers, à interpréter d’anciennes photographies d’ouvriers en blouse de travail et à visionner un défilé de mode, à réinventer des vêtements par le dessin, le collage ou la broderie sur papier.

L’animatrice

Styliste, modéliste et designer maille, Aurore Brun anime depuis longtemps des ateliers et stages textile pour enfants et adultes dans divers lieux, dont son asbl Robin Hook. Elle est également chargée de projet à Cyclup, la ressourcerie/centre de tri du CPAS de Bruxelles, rue Haute : un projet d’insertion socioprofessionnelle de récolte de dons de vêtements, à la fois créatif, zéro déchet et inscrit dans une démarche d’économie circulaire.

| RÉSERVER |

C’était tellement bien l’année dernière qu’on remet le couvert cet été ! Nous voilà donc à nouveau de concert avec les Jeunesses Musicales de Bruxelles pour faire vibrer le site de la Fonderie avec des enfants.

Au cours d’une fabuleuse semaine de découvertes dans les espaces et sur le site extérieur de l’ancienne fonderie, les enfants seront amenés à rencontrer différents musicien.nes. Ils et elles leur présenteront leur instrument, leurs pratiques, leurs gestes et leur relation à la musique et à leur métier. Afin d’explorer les sons et de mieux comprendre comment fonctionnent les instruments, les enfants exploreront également les ressources de la Fonderie et s’appuieront sur l’imaginaire que ce lieu magique, son histoire et ses machines suscitent pour fabriquer à leur tour des instruments. Singuliers, loufoques, à cordes ou métalliques, ils feront résonner les murs encore une fois comme jamais…